話題の角川ホラー映画『バイロケーション』プレイベントを東京で開催

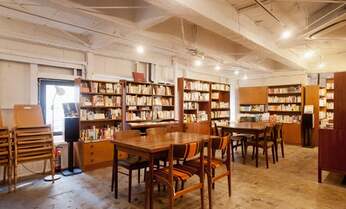

来年1月公開の角川ホラー文庫20周年作品、映画「バイロケーション」の予告編が公開されました。「バイロケーション」とは、自分と同じ姿形、個性をもった人物が出現し、同時に複数の場所で目撃されるという謎の現象。世界各地で目撃例が報告されています。映画では、女優の水川あさみが1人2役で主演を務めるほか、人気アイドルグループ「Kis-My-Ft2」の千賀健永と、ジャニーズJr.の高田翔が出演しています。原作となったのは、第17回日本ホラー小説大賞長編賞を受賞した、若手ホラー作家・法条遥氏の同名小説。>画家を志す忍は、ある日スーパーで偽札の使用を疑われる。10分前に「自分」が同じ番号のお札を使い、買物をしたというのだ。混乱する忍は、現れた警察官・加納に連行されてしまう。だが、連れられた場所には「自分」と同じ容姿・同じ行動をとる奇怪な存在に苦悩する人々が集っていた。彼らはその存在を「バイロケーション」と呼んでいた...。12月1日には、東京・下北沢の書店B&Bでは公開を記念したイベントを開催。本作の監督で、『ケータイ刑事 銭形零』『呪怨 黒い少女』『リアル鬼ごっこ5』などの作品でも知られる安里麻里監督をお迎えし、映画『バイロケーション』の魅力を紐解きます。日本のホラー小説・映画好きにとっては、たまらないイベントとなりそうです。【関連リンク】映画『バイロケーション』公開記念『バイロケーション』×安里麻里監督×下北沢http://bookandbeer.com/blog/event/20131201_bt-2/