検索結果453件中

361

380 件を表示中

【連載】「パーフェクトブルー Tokyo Idol Portrait」

写真家・小野啓が、自らの視点で選んだアイドルたちを活写。「あえて笑顔を撮影しない」というスタンスで、アイドルたちのリアルを写し撮る。使用機材:ペンタックス67II、マミヤ7II・90mmF2.8、80mmF4L・フジPRO400H* * *仮眠玲菜(通称“れーれ”“仮ちゃん”。BELLRING少女ハート)

【本人からのコメント】――ベルハーに参加してから1年が経ちましたね。 もう1年!と言われたら早いけど、1年と思えないほどのたくさんの思い出ができました! ベルハーに入って上京してひとり暮らしを始めて、親のありがたみがとてもわかりました! 1年前の自分より人間的に成長できたと思います。――ベルハーとして、あるいはアイドルとしてこれからの野望などはありますか? 大きい野外フェスや、TV出演など、ライブに来てくれるお客さんが増えて、確実に去年よりもステップアップしている実感を得られたらなと思います! 個人的には表現力を身につけて、ステージからお客さんに気持ちが伝わるパフォーマンスをしたいです!【BELLRING少女ハート・プロフィール】通称“ベルハー”。2012年4月に活動スタート。黒いセーラー服に羽をまとい、60年代サイケデリック・ロックからグランジ・ロック、エレクトロニカなど幅広い音楽性を誇るアイドル・ユニット。ゆるく激しいパフォーマンスが唯一無二の世界観を作り、多くのファンの支持を得る。ステージで大暴れする問題児という印象が強いが、2016年1月2日『三部作ワンマン第二弾・Q』ZEPP TOKYOでは、壮大な演出でエンターテイメントとしての可能性を示すことに成功した。続く4月30日『三部作ワンマン第二弾・B』TOKYO DOME CITY HALLに期待が寄せられる(公式サイトより)【ライブ・イベント情報】●4月17日(日)新宿BLAZE(東京都新宿区歌舞伎町1-21-7 新宿アネックスB2F)『BELLCODE(昼)』11:15開場 12:00開演出演 BELLRING少女ハート/PassCode●4月21日(木)新宿BLAZE(東京都新宿区歌舞伎町1-21-7 新宿アネックスB2F)『DOUBLE COLOR session12 by Good Vibrations CROWS』18:15分開場 19:00開演出演 アップアップガールズ(仮)/BELLRING少女ハート●4月22日(金)Shinjuku Motion(東京都新宿区 歌舞伎町2-45-2)『ekoms presents TwoSeries vol.8』18:00開場 19:00開演出演 Maison book girl× BELLRING少女ハート●4月25日(月)渋谷WWW(東京都渋谷区 宇田川町13-17)『エリボンフェス』17:30開場 18:30開演料金_前売?3,000(+1D代)出演 エレクトリックリボン/sora tob sakana/BELLRING少女ハート and more●4月30日(土)TOKYO DOME CITY HALL(文京区後楽1-3-61)三部作ワンマン『第二弾「B」』17:00開場 18:00開演BELLRING少女ハートオフィシャルサイトhttp://bellringgirlsheart.com/?aid=335おの けい:1977年京都府出身。 2002年より日本全国の高校生のポートレートを撮り続けている。写真集『青い光』で注目され、集大成となる『NEW TEXT』で「写真の会」賞受賞。『桐島、部活やめるってよ」(朝井リョウ)、『アンダスタンド・メイビー』(島本理生)など装丁写真も手がける。『うたうとは小さないのちひろいあげ』(村上しいこ)の表紙にはBELLRING少女ハートのメンバー、甘楽をモデルとして撮影した写真が使用された。また、2016年3月23日発売予定の乃木坂46の新曲「ハルジオンが咲く頃」のジャケット写真も手がけている。受賞暦03年、富士フォトサロン新人賞奨励賞06年、第26回写真『ひとつぼ展』入選、ビジュアルアーツフォトアワード大賞14年、写真の会賞「パーフェクトブルー Tokyo Idol Portrait」の記事一覧仮眠玲菜さん (C)小野啓

第60回 『イン・コンサート・東京』メル・トーメ&マーティ・ペイチ・デクテット

『In Concert Tokyo』

後藤雅洋さんの最新コラムに大いに頷いた。優れた歌手は優れたパフォーマーなのだ。いや、必須条件と言いたい。クラブであれホールであれ、歌唱はもちろん、機知に富んだ進行や計算されたアクション、練達のパフォーマンスが聴衆との交感を高め優れた結果につながることが多いのである。エラ、サラ、カーメンの傑作にライヴ盤が少なくないのは偶然ではない。男性ではシナトラとベネットが、ジャズ専業ならメル・トーメが筆頭だ。思いつつくままにあげても、2作ある『アット・ザ・クレッシェンド』(Coral/1954, Bethlehem/1957)、『アット・ザ・レッド・ヒル』(Atlantic/1962)、『ライヴ・アット・ザ・メゾネット』(Atlantic/1974)、『ニューヨーク・マイ・ハート』(Finesse/1980)、『イヴニング・ウィズ・ジョージ・シアリング&メル・トーメ』(Concord Jazz/1982)と五指に余り、さらに富士通コンコード・ジャズ・フェスティヴァルでの推薦盤が加わる。

トーメほどの大物が来日公演はこの時が初めて、既に63歳だった。初来日ではない。これに23年先立つ1966年5月に初来日している。なんと東京で結婚式を挙げるためだったという。なお、新郎は再々婚、新婦で女優のジャネット・スコットは再婚だった。話を戻すと、同フェスへの出演に応じたトーメは伴奏をマーティ・ペイチ(編曲)率いるデクテットに決め、屈指の名盤を生んだ両者のコラボが28年ぶりに実現の運びとなる。ツアーにかけるトーメの意気込みたるや大したもので、フェスに先立つ7月にはペイチと『リユニオン』(Concord Jazz)を吹き込む。同作は来日ツアーが契機となったのでありその逆ではないのだ。両者は十分な手応えを掴んだうえでフェスに臨んだにちがいない。然り、両者のコラボは同年最高のライヴとして絶大な評価を受け、ツアー最終日に東京で録音された推薦盤はトーメの極上のパフォーマンスが眼前に現れる傑作ライヴとなった。

選曲にあたっては主催者側と何度も打ち合せが持たれる。その結果、両者のコラボ名盤『メル・トーメ・アンド・ザ・マーティ・ペイチ・デクテット』『シングス・フレッド・アステア』(Bethlehem/1956)、『スイングス・シュバート・アレイ』(Verve/1960)の収録曲をメーンに据え、季節柄《クリスマス・ソング》と、《ザ・シティ》が加えられた。トーメは昔のスコアを携えて来日し、追加された2曲の編曲を2時間で仕上げたという。ペイチ率いるデクテットは総勢11名、新作『リユニオン』参加者中、ピート・ジョリー(ピアノ)らを除く8名が参加している。ゲイリー・フォスター(アルト・サックス)や売り出し中のケン・ペプロウスキー(テナー・サックス)のほか、ウエスト・コースト・ジャズの黄金時代を彩ったジャック・シェルドン(トランペット)、ボブ・エネボルセン(ヴァルヴ・トロンボーン)、チャック・バーグホファー(ベース)らの名手が居並ぶ。

幕開けはインストの《スイングしなけりゃ意味ないね》、統制のとれたアンサンブルと好ソロの連続に期待が高まる。トーメが登場、《スウィート・ジョージア・ブラウン》を一気呵成に畳みかけ端から興奮ものだ。熱くバウンスする《ジャスト・イン・タイム》、胸に迫る《ホエン・ザ・サン・カムズ・アウト》、一転して陽気に盛り上げるラテン調の《キャリオカ》、思いの丈を語りかける《モア・ザン・ユー・ノウ》、トーメ極め付きの粋なスインガー《トゥー・クロース・フォー・コンフォート》、恋慕の情をしっとり綴る《ザ・シティ》、曲想が変化に富み《マンテカ》の引用も楽しい《ボサノバ・メドレー》、ファスト・テンポで快走する《君住む街角》と、緩急の配置が絶妙で快調このうえない。

気がつけばステージも終盤で、アトラクションのお出ましとなる。トーメのドラムスとペプロウスキーのクラリネットをフィーチャーしたインストの《コットン・テイル》だ。《シング、シング、シング》を手本にした両者の掛け合いがいやがうえにも興奮を煽る。そしてラストは《クリスマス・ソング》、実に感動的な名唱に拍手が鳴りやまないなか、《スイングしなけりゃ…》をもって時に痛快、時に心揺さぶったステージは幕を降ろす。

選曲に編曲に演奏に構成、もちろん圧巻のパフォーマンスと、何拍子も揃った名演だ。 これまた四半世紀前に再発されたきりだが、コンコードは結構な枚数を出していたせいか入手難ではない。リンク先や海外のサイトでもリーゾナブルな価格で入手できるだろう。彼のファンなら、いや男性ジャズ・ヴォーカル・ファンなら、いやジャズ・ヴォーカル・ファンなら見過ごしては泣きを見る。ライヴ・イン・ジャパンならずとも推せる名盤だ。 [次回4/4(月)更新予定]

【収録曲】

In Concert Tokyo / Mel Torme and the Marty Paich Dek-Tette

1. It Don't Mean a Thing (If It Ain't Got That Swing)-instrumental 2. Sweet Georgia Brown 3. Just in Time 4. When the Sun Comes Out 5. The Carioca 6. More Than You Know 7. Too Close for Comfort 8. The City 9. Bossa Nova Potpourri: The Gift - One Note Samba - How Insensitive 10. On the Street Where You Live 11. Cotton Tail-instrumental 【12. The Christmas Song】13. It Don't Mean a Thing (If It Ain't Got That Swing) -instrumental 【CD/CT追加曲】

Mel Torme (vo on 2-10 & 12, ds on 11), Marty Paich (arr, cond, DX-7), Jack Sheldon, Warren Luening (tp), Dan Barrett (tb), Bob Enevoldsen (vtb), Jim Self (tu), Gary Foster (as), Ken Peplowski (ts, also cl on 11), Bob Efford (bs), Allen Farnham (p), Chuck Berghoffer (b), John von Ohlen (ds).

Recorded at Kan-i Hoken Hall, Gotanda, Tokyo, on December 11, 1988.

Originally recorded on

Tracks 2, 6, 9: Reunion

Tracks 3, 7, 10: Mel Torme Swings Shubert Alley

Tracks 4, 5: Mel Torme with the Marty Paich Dek-tette

【リリース情報】

1989 LP/CD/CT In Concert Tokyo / Mel Torme and the Marty Paich Dek-tette (US-Concord Jazz)

1989 CD In Concert Tokyo / Mel Torme and the Marty Paich Dek-tette (Jp-Concord Jazz)*

1992 CD In Concert Tokyo / Mel Torme and the Marty Paich Dek-tette (Jp-Concord Jazz)

* 輸入盤国内仕様(日本語解説付き)

※このコンテンツはjazz streetからの継続になります。

節分「豆」知識(2)生豆はNG!炒り豆を使う理由は?東京近郊豆まきガイドも

2014年 池上本門寺の豆まきの様子

「鬼は外」とは言わない深大寺の豆まき

●まめの力 節分に、鬼に豆をぶつけるのはなぜか。

京都・鞍馬寺には、毘沙門天のお告げにより、鬼の眼に大豆を投げつけ退治したという言い伝えが残っている。人の心に邪な思いを忍び込ませることを「魔」というが、まめは、「魔眼」に通じ、また「魔滅」とも書けることから、「豆」を鬼の眼に向けて投げつけることが、厄払いになるという風習へと定着していったのだとか。

この時、使う豆を必ず炒るのは、鬼の眼を「射る」ため。生豆は効果がないだけでなく、縁起も悪い。豆まきの際には十分ご注意のほどを。

さて、風習では豆を撒くのは、一家の主人か年男と言われてきた。けれども、現代家庭では、おとうさんやおかあさんは「鬼」の役をさせられることが多いのではないだろうか? まぁ…いっか…。

●東京の豆まきに出かけよう!

日本全国、節分には多くの寺社で有名人を招いて豆まきを行う。先に述べたように、基本は年女・年男を呼ぶことになっている(とも思えなくなっているが…)。 東京の寺社では以下の場所の節分祭が有名である。 鬼に入り込まれないよう、心の「魔眼」にまめをぶつけてもらってはどうだろうか? 忘れてならないのは、自分の数え年ぶんだけ豆を食べると、病気にならず1年健康で過ごせるという言い伝えである。

●2016年豆まきイベント一覧

・浅草寺 節分会(http://www.e-asakusa.jp/event/1302_setsubun.html)

観音さまの前には鬼はいないという意味合いで、「鬼は外」とは言わず「千秋万歳、福は内」という。午後2時頃に伝法院から本堂へ練行列、2時30分から「福聚の舞(七福神の舞)」、午後4時から20分おきに4回、芸能人・文化人による豆まきが行われる。

・増上寺 節分追儺式(http://www.zojoji.or.jp/event/ev_setsubun.html)

11時45分、開山堂からお練りがスタート。餅つきや鬼問答などが行われたのち、12時30分から5回に分けて豆まきが行われる。毎年角界関取・芸能人が登場するほか、年男年女の参加も募集。

・高尾山薬王院 節分会追儺式(http://www.takaosan.or.jp/setsubun/)

朝5時から午後2時30分までの全6回の豆まき式が行われる。歳男・歳女修行者として式に参加もできる。2回目以降は、北島三郎さん、柳家小さんさん、久保純子さん、玉鷲関取なども登場。

・池上本門寺 節分追儺式(http://honmonji.jp/news/schedule.html)

力道山のお墓があることから、毎年節分の豆まきには格闘家が多く集う。今年も秋山準さん、曙さん、長与千種さんなどが参加予定。午後1時からお練り、午後3時から豆まき開始。干支に関係なく行事に列する福男・福女に参加可能。

・深大寺 節分豆まき式(http://www.jindaiji.or.jp/event/setsubune.php)

深大寺で祀る元三大師を描いたお札には「豆(魔滅)大師」が描かれている。これは元三大師が鬼の姿となって魔を祓ったという「鬼大師」の信仰に基づいている。そのため、深大寺では「鬼は外」とは言わない。豆まきは午前11時30分、午後1時30分、3時30分の3回。

・富岡八幡宮 節分祭豆まき式(http://www.tomiokahachimangu.or.jp/gyoji/saiji/setsubun/setsubun.html)

大和田伸也さんや石倉三郎さんなど芸能人の方々による豆まきが、午後4時15分から行われる。また、富くじにちなみ豪華景品が当たる「富くじ抽選会」も開催。

・神田明神 節分祭豆まき式(http://www.kandamyoujin.or.jp/event/detail.html?id=8&m=02)

鳶頭による木遣り、赤鬼・青鬼、だいこく様・えびす様などが境内を清め歩く。江戸の鬼門の守護神ならではの鳴弦の儀(弓を天と地に向けて弾き邪気を払う)も行われる。

・大國魂神社 節分祭豆まき式(https://www.ookunitamajinja.or.jp/matsuri/setsubun.html)

午前11時からの「手裏剣戦隊ニンニンジャー」の祈願祭のあと、芸能人・スポーツ選手らにわる豆まきが、午後に合計3回行われる。

・稲荷鬼王神社 節分追儺式

日本で唯一「鬼」を祀る神社だけに「鬼は外」とは言わない。「鬼は内 福は内」である。祭事は午後6時頃から。豆まき後に福袋が配布される。 このほか、都内ではないが近県で有名な節分祭りは、成田山新勝寺、川崎大師、鶴岡八幡宮、大宮氷川神社などがある。

ところで筆者は、今年の節分は京都で迎える予定である。鬼門にある「吉田神社」と裏鬼門にある「壬生寺」の節分祭はとくに有名だとか。さすがに節分祭りにも歴史のある町ならではである。さて、どちらで豆をぶつけてもらおう…。

(筆:『東京のパワースポットを歩く』・鈴子)

自然と人為の境界を掘り下げる─神田開主写真展「壁」を見る

「壁」シリーズのプリントから。会場では大型のモノクロプリントが約20点展示される。(C)Akikami Kanda

「壁」シリーズのプリントから。(C)Akikami Kanda

静かに変わっていく故郷の景色やその場所性を撮り続けていた写真家・神田開主。新作の写真展が、東京の銀座ニコンサロンで1月20日から開催される。

神田は自然と人間との「はざま」や、場所と場所を繋ぐ「境界」を探しながら撮影をしている。そうして、生まれ育った北関東の地(埼玉県深谷市~群馬県藤岡市)と向かい合うことで見えてくる風景を、反芻しながら写真におさめてきた。

ある年の夏、神田の暮らす地域では干ばつが続き、干上がった近隣のダムが連日ニュースに映し出されていた。渇水したダムの姿は神田にとって興味深く印象的に映り、その異様な光景に心惹かれたことが、ダムへと足を運ぶきっかけになった。

「コンクリートの壁に堰き止められ流れを失ったその際には様々なものが流れ着き、深く濁った澱の中に沈み込んでは漂い出る。人の手によって管理される秩序的な壁面側とは対照的にその光景は偶発的かつ流動的で、季節や天候、時間帯の機徴によって様々な表情を垣間見せる」(神田開主・同展に寄せた文章から)

自然の中に人の手が入ったことで、その場所には新たな秩序が生まれたのではないかと神田は考える。ダムの上から臨むその境界は特異で、見つめていると吸い込まれるような浮遊感を覚える。コンクリートの壁に堰き止められ、行き場を失った水の流れは、さまざまな物をそこに留め、浮かんでは沈んでいく漂流物とともに新たな生態系も育まれている。季節や天候、時間帯によっていろいろな表情を見せるダムの内側は、偶発的かつ流動的であり、壁側とは対照的だ。

異なる性質のものが隣接することで生まれた「境界」。ダムの内側と壁側との対照性。そこに神田の見ようとする特異な光景が現れている。

神田開主(かんだ・あきかみ)

1986年埼玉県生まれ。2009年日本写真芸術専門学校卒業。2011年同校研究科修了。主な写真展として2009年「真昼の夜空」、2012年「追想の地図」、2014年「地図を歩く」を開催。グループ展に2015年「私はここにいます 9th ―The here in there―」。写真集に『地図を歩く―Northern kanto―』がある。

■神田開主写真展「壁」

会場:銀座ニコンサロン

住所:東京都中央区銀座7-10-1

開催期間:2016年1月20日(水)~2月2日(火)

開催時間:10時30分~18時30分(最終日は15時まで)

TEL:03-5537-1469

中華街だけじゃない! 神奈川が誇るご当地グルメ6連発

ホテルニューグランド発祥とされるスパゲティナポリタン。ホテルで出しているものはトマト風味を生かしたオリジナルで、ひと味違うナポリタンとなっている(写真はイメージ)

神奈川といえば横浜。横浜といえば中華街。中華街といえば中華料理……。こう連想する人は多いはず。しかし、横浜だけが神奈川ではないように、神奈川グルメも中華料理だけではないのだ。

楽天トラベルが全国47都道府県の人気旅めしを調査した「旅めしランキング」によると、実際に現地を旅した人が最もおいしかったと選んだ神奈川の旅めし1位は横浜中華街肉まんとなっている。しかし、他にランクインした食品に目を向けると、その多くが横浜以外の神奈川県各都市、地域のご当地グルメなのだ。

神奈川県は、箱根、丹沢、湘南、鎌倉、横須賀など、多くの有名観光地を有する土地だけに、名物も多い。

2位のしらす丼は、新鮮なしらすが多く獲れる神奈川ならではの名物で、一般的な釜揚げしらすではなく生のしらすが使われていることが多いのが特徴だ。

5位のよこすか海軍カレーは、日本のカレーのルーツといわれ、旧帝国海軍に由来を持つといわれている。小麦粉でとろみをつけた日本風カレーで、サラダ、牛乳が必ずセットで付いてくるのが特徴だ。横須賀市は1999年に「カレーの街宣言」を行い、さまざまなイベントを開催して話題となっている。

9位の厚木シロコロ・ホルモンは、第3回B-1グランプリでグランプリを受賞し、全国的に名が知られるようになった厚木市のご当地グルメ。シロコロ・ホルモンとは豚の大腸のことで、内側に厚く脂が付いているために、焼くとコロコロした状態になることから名付けられたという。

10位のヨコスカネイビーバーガーは、米海軍内のレシピがもとになっていて、牛肉100%のパテが使われている。素材の味が引き立つように、味付けはシンプルだが、その風貌から「ステーキをパンではさんだよう」だと形容されることもある。

そして、今回ランキングには選ばれなかったが横浜の山下公園前にあるホテルニューグランドが発祥とされている、スパゲティーナポリタン、ドリア、プリンアラモードも外せない。

ナポリタンとプリンアラモードは、GHQに接収されていた7年の間に、アメリカ人将校や夫人たちに喜んでもらおうと工夫して生み出されたレシピだ。そしてドリアは、初代料理長・サリーワイルが体調を崩した外国人客のために、 何か喉の通りの良いものをと考案した料理で、いずれも料理長たちのまごころこもった料理といえる。

その土地その土地で多彩な名物グルメを持つ神奈川。神奈川県に足を運ぶ際には、ぜひこれらのご当地グルメを味わって欲しい。

【神奈川県・旅めしランキング】

http://travel.rakuten.co.jp/ranking/special/tabimeshi/kanagawa/

第58回 『ニューヨーク』ジョージ・ラッセル

『NEW YORK』George Russell

1988年は前年から3組、微増ではあるものの126組が来日した。多くが好景気を感じ始めたとされる同年からバブル絶頂の1990年までにはまだ間があったわけだが、ジャズ・ミュージシャンの凄まじい来日ラッシュは早くも絶頂を迎えていたように映る。32組のフュージョン/ワールド/ニュー・エイジ系が首位を守り、30組の新主流派/新伝承派/コンテンポラリー系、26組の主流派、21組のヴォーカル、8組のフリー、各4組のスイング・ビッグバンドとモダン・ビッグバンド、1組のディキシー系が続く。サマー・ジャズ・フェスティヴァルは「ライヴ・アンダー・ザ・スカイ」「ニューポート・ジャズ・フェスティヴァル・イン・斑尾」「マウント・フジ・ジャズ・フェスティヴァル」などの35フェスが開催され、前年の記録を2万人も上回る27万人あまりを動員した。「富士通コンコード・ジャズ・フェスティヴァル・イン・ジャパン」が3年目を迎える。

作品は前年から6作、約15%減の33作が発表/録音された。2作はスタジオ録音とライヴ録音からなる。重複するがそれぞれに数えると、スタジオ録音は前年の15作から3作増しの18作で、日本人との共演は12作、8作は和ジャズだ。ライヴ録音は前年の24作から7作減の17作で、日本人との共演は10作、7作は資格外の和ジャズなので候補が10作しかなく心細い。幸い、チーム打率が低いなかホームラン3発で救われた。選外作、事由や評価は【選外リスト】をご覧いただきたい。取り上げるのは、ジョージ・ラッセル『ニューヨーク』、サン・ラ・アーケストラ『ライヴ・アット・ピットイン』、メル・トーメ『イン・コンサート・東京』の3作だ。カン・テファン『コリアン・フリー・ミュージック』は東京で録音された3曲中の2曲をネット上で聴いて傑作と確信したが、筆者自身が入手できず残念ながら見送ることにした。では、ジョージ・ラッセル盤から。

ジョージ・ラッセルはギル・エヴァンスと並ぶ作編曲―モダン・ジャズ―の巨人だが、名前は見知っていても作品に親しんでいる方は決して多くはいないだろう。筆者のように熱心な層と関心のない層に二分され、それなりに聴かれているということはなさそうだ。思うに、1953年にラッセルが発表した音楽理論「音組織におけるリディア的概念」の難解さと高踏性ばかりが喧伝され、聴き手を作品から遠ざけた不運は否めまい。ひとたび彼の諸作を耳にすれば、時に前衛的ですらあるとはいえ決して難解でも高踏的でもなく、構築美と即興性が融合、ジャズの精気とスリルに満ちた演奏に魅せられるはずなのだが。彼のファンはジャズ関係者にとどまらず故武満徹や高橋悠治などの現代音楽界にも及び、長らく来日が待望されていた。1988年2月、ラッセルは「第4回トーキョー・ミュージック・ジョイ’88」に出演するため最初で最後の来日を果たす。時に64歳だった。

来日ステージは2時間半ほどの2部構成で、第1部では40年を超える楽歴を振り返る代表曲が、第2部では当時の近作から《ジ・アフリカン・ゲーム》《ソー・ホワット》が取り上げられた。本作は古いファンなら随喜の涙を流すであろう第1部の模様を収める。総勢18名は欧米日混成、日本からは峰厚介(テナー・サックス)をはじめ7名が参加、手強いスコアを4日ほどのリハーサルでこなし「ジョイ」の最終日に出演したのだった。

《リッスン・トゥ・サイレンス》は同名の組曲(Soul Note/1971)からの抜粋演奏だ。北欧の薄暮を思わすパレ・ミッケルボルグ(トランペット)の無伴奏ソロがひとしきり、8ビートでテンポインするとややあって拍手が起こる。ラッセルのご登場というわけだ。アンサンブルが華やかに彩るなかパレが成層圏を翔る。傑作を確信させるオープナーだ。

《クバーナ・ビー、クバーナ・バップ》は1947年にディジー・ガレスピーの第二次ビッグバンドに書いたアフロ・キューバン曲だ。大きな話題を呼び彼の出世作になった。よくある再演ものではない。1988年の意匠を得てバップ期の熱気が今に蘇る熱演だ。途中で挿まれる故サブ・マルティネス(コンガ)のヴォイス―テープ再生―も興を煽る。

《オール・アバウト・ロージー》は1957年にブランダイズ大学からの委嘱を受けて書いた組曲だ。ジミー・ジュフリーやチャールズ・ミンガスらの作品とともにガンサー・シュラー名義『ブランダイズ・ジャズ・フェスティヴァル』(Columbia)に収められた。めくるめく第1部、けだるい第2部、熱いソロが打ち続く第3部と、変化に富む力演だ。

《マンハッタン》《ニューヨークの秋》はコルトレーンやビル・エヴァンスなど、豪華な顔ぶれによるオーケストラ作『ニューヨーク、N.Y.』(Decca/1958, 59)の代表曲だ。オリジナル版の面影を留めつつも斬新な編曲が施され、鬼才レイ・アンダーソン(トロンボーン)の変態ソロや野力奏一のシンセ・ソロがリレーされるなど新感覚に溢れている。

《パン・ダディ》はドルフィーらを擁したセクステットを率いて積極的に活動していた時期のセプテット作『ザ・ストラタス・シーカーズ』(Riverside/1962)から選ばれた。レイジーなスロウ・ブルース調とノリのいいファンク調とシュールな中継ぎが入り交じるユニークな曲でユニークな演奏だ。ラッセルに頬ずりしたくなる楽しい怪演?になった。

組曲《エレクトリック・ソナタ》は1968年の大作で、セクステットによるライヴ盤(Flying Dutchman/1969)がある。20分弱は本作で最長だ。ご機嫌な8ビートに乗ったマッシヴなアンサンブルをバックに熱烈ソロが連続する第1部、ローランド・カーク風のドス黒いカオスが渦巻く第2部、再びノリノリの第3部と、本作一番の聴き物になった。

悲しいかな激レア盤だ。畏友、須藤克治さんのサイトを除いて検索にすらかからない。本当に存在するのか?と思わせるほどだ。期待した「エレクトリック・バード ベスト・セレクション 1000」シリーズ(2014年12月)からも漏れた。というわけで、アマゾンの商品ページへのリンクを欠いた初のケースとなる。これまでなら見送ったが、それには忍びず臆することなく取り上げた。血眼の捜索に値する「隠れ名盤」の極みだ。 [次回1/18(月)更新予定]

【選外リスト】

Wave III/Masahiko Togashi (NEC/2.26) J-Jazz

Face to Face/Manhattan Jazz Quintet (Paddle Wheel/5.15) so-so, *1

Swingin'/Anita O'Day & Tenor Battle (Lobster/5.17) so-so, Laser Disc

Double Exposure/Masahiko Satoh (A Touch/6.3) J-Jazz

Voices/Masahiko Togashi (Pan/6.14) J-Jazz

Korean Free Music/Kang Tae Hwan (Yeh Eum/6.23, 7.3) fine, *2

Davis And Kohno Duo / Yasuhiro Kohno (A.S.Cap/7.4) J-Jazz

Japan Concerts/Akira Sakata (Celluloid/7.23, 29, 31) J-Jazz

Live Around the World/Miles Davis (Warner Bros./8.7) *3

Carol Leigh with the New Orleans Rascals (Nor/8.27) *4

Ehyang/Yoriyuki Harada (Aketa/9.16) J-Jazz

Sins 'n Wins 'n Funs/Concert Jazz Band (TCB/10.21) *5

Live At the Someday/Takao Nagai (Someday/11.29) J-Jazz

Bam Bam Bam/The Ray Brown Trio (Concord/12.11) good~

*1: ライヴ録音は6曲中3曲

*2: 東京録音は4曲中3曲

*3: 東京録音は11曲中1曲

*4: 同年録音は15曲中2曲

*5: 東京録音は11曲中1曲

【収録曲】

New York - George Russell & The Living Time Orchestra Live in Tokyo

1. Listen to Silence 2. Cubano-Be Cubano-Bop 3. All about Rosie 4. Manhattan 5. Autumn in New York 6. Pan Daddy 7. Electric Sonata for Souls Loved by Nature

Recorded from TOKYO MUSIC JOY '88 at Gotanda Kan-i Hoken Hall, Tokyo, on February 28, 1988.

George Russell (arr, cond), Lew Soloff, Palle Mikkelborg, Shin Kazuhara, Nobuo Katoh (tp), Ray Anderson, Osamu Matsumoto (tb), Sumio Okada (btb), David Mann (as, fl), Andy Sheppard, Kohsuke Mine (ts, ss), Kazutoki Umezu (bs, bcl), Brad Hatfielld (p, syn), Sohichi Noriki (syn), Mark White (g), Bill Urson (b), Keith Copeland (ds), Pat Hollenbeck (per).

【リリース情報】

1988 LP/CD New York - George Russell & The Living Time Orchestra Live in Tokyo (Jp-Electric Bird)

※このコンテンツはjazz streetからの継続になります。

ターゲットは「30〜50代のポッチャリ男性」 新雑誌『Mr.Babe』がイベント開催

ファッション誌といえば、男性向け・女性向け問わず、スタイルのいいモデルが表紙や中のカラーページを飾るもの。ただ、イマイチ体型に自身がない方は、誌面を読みながら次のように感じるかもしれません。「いい服だけど、自分のぽっちゃり体型じゃ無理だな......」 その一方、近年、女性向けぽっちゃりファッション誌が登場。ぽっちゃり女性の"バイブル"としてアツい支持を集めているようです。「ぽっちゃり女性」が市民権を得る中で、ただ、ぽっちゃり男性に関しては、遅れを取ってきた感は否めません。 そんな状況を打破すべく立ち上がるのが、ミリオン出版が創刊する『Mr.Babe(ミスターベイブ)』。10月26日に発行予定で、ターゲットにするのは「30〜50代の『ポッチャリ系』既婚・未婚男性」だとしています。 なぜ今、ぽっちゃり男子向けの雑誌を創刊するのか? 実は、日本人男性の3分の1がぽっちゃり体型(厚生労働省調査による)だとか。つまり、ざっくりと2000万人の潜在読者がいる......と見ることもできるのです。 創刊前日の10月25日には、東京・下北沢の本屋「B&B」で記念トークショー"Love&Large"が開催されます。編集長の倉科典仁さんが同誌についてプレゼンするとともに、「ぽっちゃりメンズ応援団長」で元SKE48の佐藤聖羅さん、グルメエンターテイナーのフォーリンデブはっしーさんが"カロリー高め"のポチャトーーーーーーーーーーク!!!! を繰り広げます。 ファッションに対する意識が高いぽっちゃり男子はもちろん、そんな男性がお好みの女性、あるいはぽっちゃり男子の気持ちを知りたいヤセ体型の男性まで、下北沢で暑苦しい夜を過ごしてみてはいかがでしょうか?〈『Mr.Babe』(ミスターベイブ)出版記念トークショー"Love&Large"〉B&B公式サイトhttp://bookandbeer.com/event/2015102502_bt/日時:10月25日 19:00~21:00 (18:30開場)場所:本屋B&B 世田谷区北沢2-12-4 第2マツヤビル2F入場料:1500yen + 1 drink orderMr.Babe http://mr-babe.com/

雑誌『広告』通算400号!記念イベントでは、片桐はいりさんのトークセッションも開催

『広告 2015年 11 月号 [雑誌]』博報堂

今月10月19日発売の2015年11月号で、創刊400号を迎える博報堂の雑誌『広告』は、移り変わる時代や社会の「いま」を、独自な視点で切り取る、コミュニケーション文化の総合誌です。

昭和23年の創刊以来、「広告コミュニケーション文化を発信するメディア」としての役割を担ってきた同誌。歴代編集長は、加固三郎さん、天野祐吉さん、黒田杏子さん、嶋浩一郎さん、永井一史さんが務めてきたことでも知られています。

2015年より編集長に就任した尾形真理子さんは、「試着室で思い出したら、本気の恋だと思う。」(幻冬舎刊)などの著作もあり、クリエイティブディレクター/コピーライターとしては、資生堂やルミネ、ティファニーを手がけてきた人物。今号では『これからの 母性は』を特集テーマに据え、"これからの女性の在り方"を多角的に考え、詳細にレポート。

このたび、創刊400号の記念イベントとして、尾形編集長と、同誌に連載を持つ俳優・片桐はいりさんのトークセッションが開催決定。今号の取材裏話や、知られざる連載裏話など、聴きどころ盛りだくさんの内容となっています。

そのほかにも、通算400号を記念して、同誌の歴史を振り返る「400号のあゆみ」WEBを、同誌のサイト上にオープン。10月19日より、これまでの表紙デザインや、主な記事タイトルを年表形式でご紹介、こちらも見逃せないものとなりそうです。

【関連リンク】

http://tsite.jp/daikanyama/event/005184.html

日時:10月21日(水)19:00~20:30

場所:代官山蔦屋書店

参加条件: 『広告』購入+参加料540円(先着順)

問合せ先: 代官山蔦屋書店 tel:03-3770-2525

「ワークライフバランス」という言葉が働くママを追いつめている?

先日、認可保育施設に入園できない、いわゆる「待機児童」が5年ぶりに増加したことが報じられました。なかなか解決を見ない待機児童問題。子を持つ女性が安心して働ける世の中は、いつやってくるのでしょうか。 働くママの不安や悩みは、もちろん保育所問題だけではありません。社内の働くママ(サラリーマンママ=リーママ)が集まってできた「博報堂リーママプロジェクト」が書いた本『リーママたちへ』の中には、こんな一文が。「『女性活躍』とうたわれ、もっと働け、もっと輝けと応援されるのはいいけれども、正直疲れますよね」 まさしく、これが彼女たちの本音でしょう。仕事、子どもの世話、家事など、働くママの24時間はめまぐるしいもの。ワークライフバランスがうまくできないことを自分のせいと責めたり、仕事も子育ても中途半端な自分を情けなく思ったり。それでも、やっぱり仕事も子育てもあきらめたくないと頑張るママたちは、どのような工夫をし、どんな気持ちで毎日を送っているのか。そのヒントになる言葉が、この本には書かれています。 たとえば、「まずは、ワークライフバランスという言葉の呪縛から逃れてみてください」というアドバイス。仕事も育児も、どちらも成功させるのは至難の業。初めての育児ライフは知らないことだらけだから、コントロールするなんて無理なこと――本書で語られるこうした意見は、日々を忙しく過ごす働くママにとっては、優しい励ましに聞こえるでしょう。 博報堂リーママプロジェクトのメンバーが参加するイベント「ホンネで語るママたちの朝ごはん交流会 at B&B~仕事・子育て・家族」が、 10月8日(木)に開催されます。場所は東京・下北沢の本屋「B&B」で、時間は8時30分から。0~2歳のお子さんがいる育休中のママなら誰でも参加できます。お子さん連れ歓迎で、朝食付きです。職場復帰が不安な人や働くママのリアルな生活が知りたい人は、ぜひ参加してみては?【関連リンク】「ホンネで語るママたちの朝ごはん交流会 at B&B〜仕事・子育て・家族」―B&Bhttp://bookandbeer.com/event/2015100801_bt/

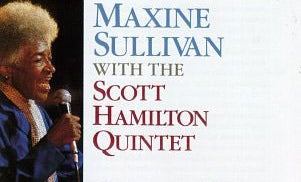

第54回 『スインギン・スウィート』マキシン・サリヴァン・ウィズ・ザ・スコット・ハミルトン・クインテット

『Swingin' Sweet』Maxine Sullivan with The Scott Hamilton Quintet

1985年1月17日、銀座のヤマハホールで催されたスコット・ハミルトン・クインテットのコンサートには多くのオールドボーイが詰めかけたと伝えられる。その目当てはスイング派の若き大物、スコットではなくて、ゲストで同行したスイング期の人気歌手、マキシン・サリヴァンだった。青春の血を滾らせた名花の初来日とくれば熱狂も頷ける。おまけに、73歳という高齢を感じさせないジャズ魂に溢れるステージは故油井正一氏をはじめ、古くからのファンをなおのこと驚喜させたのだった。東京では同クインテットと『サムシング・トゥ・リメンバー・ユー・バイ』(All Art)も残したが、すべて1テイク、3時間で録音し終えたというから、快調のほどとクインテットとの相性のよさが知れる。両者は1986年9月に再来日、「富士通コンコード・ジャズ・フェスティヴァル・イン・ジャパン」に出演した。推薦盤は東京公演の記録だ。その前に彼女の略歴を見ておこう。

1911年5月13日、ピッツバーグの近郊で生まれ、10代の後半から歌い始める。1937年にニューヨークに進出、自然な歌唱に魅せられたバンドリーダー、クロード・ソーンヒルの肝いりでスコットランド民謡《ロック・ロモンド》ほかを録音した。これが50万枚の大ヒットを記録、一夜にしてスターとなり、“ロック・ロモンド・ガール”と呼ばれる。翌年には伴奏を務めたジョン・カービー(ベース)と結婚、一陣の涼風の如き清新なサウンドで人気を博した彼のセクステットに華を添える。次いで、ハリウッドにも進出、キュートな容姿で人気を呼んだ。1942年に一時引退、44年に復帰すると一流クラブに出演、48年には渡欧する。1954年にも再渡欧、帰国後に引退して看護師に転じたが58年に復帰、60年代には欧米のジャズ祭を巡演、70~80年代には多くのリーダー作を残すなど、逝去の直前まで精力的に活動した。1987年4月7日、逝去。

クインテットの顔ぶれは初来日時と同じだ。ジョン・バンチ(ピアノ)を除く3人は、スコットが18歳のときに初めて結成したカルテットのオリジナル・メンバーだという。件の14曲目はスコットランド民謡、1曲目と7曲目は1920年代、ほかは30年代のポピュラー・スタンダードだ。3~7曲目と9曲目は『サムシング・トゥ・リメンバー・ユー・バイ』でも取り上げていた。長らく歌い続けてきた自家薬籠中の選曲と言えよう。

幕開けはインスト・ナンバーで《スウィート・ジョージア・ブラウン》。簡明に快活に畳みかけるバンチ、流麗に吹き連ねるスコットと、快調な滑り出しで期待感を募らせる。ここでマキシン登場。自然な発声で徒な感情移入を排し、軽いフェイクを交えて軽やかにスイングするかと思えばしっとり綴り、極上の一時を紡いでいく。多くが2~3分台で、緩急の配置がよく伴奏陣のソロも適材適所、スイング期の名セッションをも彷彿させる。

さわやかに流す《生きている限り》、淡いペーソスを醸し出す《ブルースを歌おう》、思い出のよすがをねだって思いを託す《サムシング・トゥ・リメンバー・ユー・バイ》、人生の大先輩ならでは、励ますかのように歌い飛ばす応援歌《苦しみを夢にかくして》、故郷か、はたまた遠い日の恋人の名か、懐かしげに呼びかける《我が心のジョージア》、恋の痛手に健気に立ち向かう《ユー・ワー・メント・フォー・ミー》、人生の哀歓が滲む《今日から百年》、終わった恋を「よくあること」と強がってみせる《ジャスト・ワン・オブ・ゾーズ・シングス》、恋する歓びがはじける《あの娘に夢中》、恋慕の情を切々と綴る《あなたのほかには》、浮気男に三行半を突きつける《チーティン・オン・ミー》、あたりかまわず思いのたけをぶつける《ユーアー・ドライヴィング・ミー・クレイジー》、これなしには幕を下ろせない代名詞《ロック・ロモンド》と、多彩な表情で飽かせない。

たしかに声の質は老婆のそれだが、歌唱そのものに衰えは見られず、快唱につぐ快唱で聴き手をグイグイ引き込んでいく。小粋で洗練された都会的感覚と軽やかなスイング感、彼女の魅力と円熟味が遺憾なく捉えられている。これが75歳のときの録音とは驚きで、530曲ほどある録音の半数近くも68歳から75歳にかけてのものだ。長持ちが自然な唱法の賜物にせよスーパー婆さんというほかない。推薦盤を迷わず生涯のベストに推す。[次回9/28(月)更新予定]

【収録曲】

Swingin' Sweet / Maxine Sullivan with The Scott Hamilton Quintet

1. Sweet Georgia Brown (inst.) 2. As Long as I Live 3. I Got a Right to Sing the Blues 4. Something to Remeber You by 5. Wrap Your Troubles in Dreams (and Dream Your Troubles Away) 6. Georgia on My Mind 7. You Were Meant for Me 8. A Hundred Years from Today 9. Just One of Those Things 10. I'm Crazy 'Bout My Baby (And My Baby's Crazy 'Bout Me) 11. I Hadn't Anyone till You 12. Cheatin' On Me 13. You're Driving Me Crazy 14. Loch Lomond

Recorded at Kan-i Hoken Hall, Tokyo, on September 28, 1986.

Maxine Sullivan (vo except 1), Scott Hamilton (ts), John Bunch (p), Chris Flory (g), Phil Flanigan (b), Chuck Riggs (ds).

【リリース情報】

1987 LD/VC Maxine on My Mind / Maxine Sullivan with Scott Hamilton Quintet (Jp-King)

1988 CD Swingin' Sweet / Maxine Sullivan with The Scott Hamilton Quintet (Concord)

1988 CD Swingin' Sweet / Maxine Sullivan with The Scott Hamilton Quintet (Jp-Concord)

1993 CD Swingin' Sweet / Maxine Sullivan with The Scott Hamilton Quintet (Concord)

1993 CD Swingin' Sweet / Maxine Sullivan with The Scott Hamilton Quintet (Jp-Concord)

※このコンテンツはjazz streetからの継続になります。

夏休み特別企画 ロボットと人工知能を知る24冊(後編)

われはロボット 〔決定版〕 アシモフのロボット傑作集Amazonで購入する

人の感情を理解する人型ロボット「ペッパー」が発売され、マツコ・デラックスそっくりの「マツコロイド」がテレビに登場するなど、ロボットや人工知能がますます身近な存在になってきました。そこで、週刊図書館では、理系・文系を問わず、人工知能やロボットをより深く知るための本を集めました。8人の専門家に「私のベスト3」を選んでいただきました。

* * *

●小説家 瀬名秀明

せな・ひであき=1968年、静岡県生まれ。98年に『BRAINVALLEY』で日本SF大賞受賞。著書に『新生』など。

(1)『われはロボット〔決定版〕』アイザック・アシモフ著 小尾芙佐訳 ハヤカワ文庫 840円

(2)『僕と妻の1778話』眉村 卓 集英社文庫 600円

(3)『VERSION』上・下 坂口 尚 講談社漫画文庫 (品切れ)

人類とともに育ってゆく小説、それが『われはロボット』だ。近年シンギュラリティ(技術的特異点)の概念が拡大解釈され、いつか人間はコンピュータに支配されてしまうのではとの懸念が広がっている。だが60年以上前にロボットと人間社会の未来を描いた本作は、マシンが超知能を持てば自ずと人類の安全を考えることを示し、次代へ希望を託して終わる。同僚に想いを寄せる初々しい女性として登場するロボ心理学者キャルヴィンが、やがて科学者として成長し「わたしはロボットが好きです。人間よりもずっと」と宣言してゆくまっすぐな人間らしさも、やはり素敵だ。ロボット3原則の本質的な意義については本書の巻末解説に詳しく書いたのでぜひ読んでほしい。

アシモフをもっともよく受け継いだ日本人作家は眉村卓だと思う。遠未来の若き司政官を描いたシリーズに登場する官僚ロボットは「今、よろしいですか?」と絶妙の間合いで話しかける。いまなおロボット/AIの最先端の描写である。

眉村は病気の妻のために、アハハと笑える短話を毎日書いた。そこにも多彩なロボットが登場する。『僕と妻の1778話』収載の「ミニミニロボット」は出先からくっついてきた虫のようなロボットが自宅で勝手に増殖してしまうチャーミングな話。妻が亡くなる日まで苦しくても休まず書き続けたその反復行為はロボット的ともいえるのに、本当の人間らしさと愛が胸に迫ってくるのは素晴らしい。

大学生のとき読んで衝撃を受けた漫画が『VERSION』。情報を取り込み増殖し、自我と言葉を獲得して人魚に姿を変え、珊瑚礁や夜の大都会を躍動するチップ“我素”は、私たちが生きるこの世界の美しさそのもの。最後に変換される何気ない「愛」の一字は、確かに未来へと続いている。

●ミステリー評論家 千街晶之

せんがい・あきゆき=1970年、北海道生まれ。著書に『国内ミステリーマストリード100』『原作と映像の交叉光線』など。

(1)『デカルトの密室』瀬名秀明 新潮文庫(品切れ)

(2)『ゴールデン・フリース』ロバート・J・ソウヤー著 内田昌之訳 ハヤカワ文庫(品切れ)

(3)『機械探偵クリク・ロボット』カミ著 高野優訳 ハヤカワ・ミステリ文庫 720円

ロボットや人工知能が登場するミステリーとして、真っ先に思い浮かんだのが『デカルトの密室』。ヒト型ロボットと彼を作った学者が、人工知能コンテストで異様な事件に巻き込まれる物語だ。ロボットと人間の違いとは、ロボットに意識はあり得るのか──といった古くて新しいテーマに、ロボット工学から哲学に至る膨大な知識を動員して挑んでおり、大変な読み応えだ。この種のSFミステリーとしては現時点での最高水準だろう。姉妹篇『第九の日』も併せて読んでほしい。

『ゴールデン・フリース』の舞台は巨大宇宙船だが、語り手はその宇宙船を制御する第10世代の人工知能、イアソン。この人工知能が乗組員のひとりを殺害し、自殺に偽装する。乗組員全員がイアソンを全面的に信頼している状況下、完全犯罪は成立したかに見えたが……。人工知能が語り手にして犯人という倒叙ミステリー形式の設定が秀逸だが、当初は伏せられているイアソンの犯行動機が明かされる瞬間に読者を襲うであろう衝撃も鮮烈だ。著者は他にも、ミステリー的な要素のあるSFを発表している。

「SFミステリー=難解」という先入観をお持ちの方にお薦めしたいのが、フランスのユーモア作家カミの代表作である『機械探偵クリク・ロボット』。1940年代に書かれた二つの中篇が収録されており、いずれもチャーミングなロボット探偵の、手がかりキャプチャーや推理バルブなどの奇抜かつ便利な機能を駆使してのコミカルな活躍が描かれている。フランス語の暗号をうまく日本語に置き換えた訳文も見事だし、著者自身によるイラストも実に味わい深い。

SFとミステリーの融合の試みはさまざまな作家によって繰り返されてきた。それらの試みに注目している立場として、今回紹介した作品を踏まえた新たな傑作が生まれてゆくのを期待している。

●法政大学文学部助教 山田夏樹

やまだ・なつき=1978年、東京都生まれ。著書に『ロボットと〈日本〉 近現代文学、戦後マンガにおける人工的身体の表象分析』。

(1)『フランケンシュタイン』メアリー・シェリー著 小林章夫訳 光文社古典新訳文庫 800円

(2)『アトムの命題 手塚治虫と戦後まんがの主題』大塚英志 徳間書店 (品切れ)

(3)『荒野のおおかみ 押井守論』上野俊哉 青弓社 2800円

評者の関心は一貫して、フィクションで描かれるロボットの表象にある。

その意味でまず『フランケンシュタイン』は外せない。1818年にイギリス人作家メアリー・シェリーにより発表された同作は、概念としては最初のロボットを描いたため、SF小説の原点とも見なされている。

フランケンシュタイン博士は自らの科学力で生命創造を夢見るが、実際に生まれた存在は〈不完全〉な「怪物」と扱われ、結果的に対立した両者は相打ちのように共に死に至ることとなる。

この結末からも読み取れるが、実は両者は分身のような存在なのであり、「怪物」を〈不完全〉と見なし、その上で、そうでないものとしての、人間の〈完全〉性を信じて疑わない博士の価値観自体に亀裂が入れられていく展開に同作の批評性がある。ロボットとは人間の分身、似姿であり、しばしば指摘されることであるが、精巧な二足歩行ロボットを見た時に感じるざわめきのように、我々の存在自体に揺さぶりをかけるものなのである。

『アトムの命題』は、簡素な表現であったマンガの登場人物に、手塚治虫がどのように生命感を付与していったかを明快に検証している。つまり、マンガを描くこと、紙の上に人間を創造していくこととは、ロボットを創造する行為と同様のものなのである。

『荒野のおおかみ』は、押井守の作品の批評が中心であるが、評者が特に興味をもったのは「第4章 転回のメタルスーツ」である。そこでは晩年の三島由紀夫の存在を、虚構の、人工的肉体と捉えた上で、後のサブカルチャーもあたかもそうした三島を模倣するかのようにロボットを描いていること、しかし同時に、戦後日本の虚構性、人工性自体を照らし出すものともなっていることを分析しており、刺激的だ。

●日本科学未来館 科学コミュニケーター 志水正敏

しみず・まさとし=1986年、熊本県生まれ。科学コミュニケーターとしてのブログはhttp://blog.miraikan.jst.go.jp/author/mーshimizu/で読める。

(1)『ロボットとは何か 人の心を映す鏡』石黒 浩 講談社現代新書 740円

(2)『クラウドからAIへ アップル、グーグル、フェイスブックの次なる主戦場』小林雅一 朝日新書 780円

(3)『人工知能は人間を超えるか ディープラーニングの先にあるもの』松尾 豊 KADOKAWA 1400円

東京・お台場の日本科学未来館では、ヒューマノイドロボット「ASIMO(アシモ)」など、さまざまなロボットを展示しています。動きを見たお客様からは「『すごい』技術ですね」とよく言われます。もちろん嬉しいことですが、見た目の素晴らしさだけではなくロボットや人工知能が持つ可能性にも思いをはせていただきたいというのが私たちの思いです。

そんな未来を想像するにふさわしい3冊をご紹介しましょう。

人間そっくりのロボット「アンドロイド」の研究で世界的に知られる石黒氏の『ロボットとは何か』。石黒氏は「ロボットの研究とは人間を知る研究である」と記しています。氏のアンドロイドは、人間が離れたところから操作できるのが特徴で、操作者はあたかもアンドロイドに乗り移ったかのような感覚になります。

人間の心は体と離れて存在できるのか? そんな哲学的な研究にロボットが使われ始めています。当館でもアンドロイドを見ることができるので、お越しの前にどうぞご一読を。

次は、人工知能の本を2冊。『クラウドからAIへ』は、人工知能の産業応用を知るには格好の一冊です。人工知能は、自動運転や音声認識などさまざまな分野への応用が進んでいます。この本には、海外の研究事情も詳しく描かれ、日本も社会における人工知能の位置づけを考える時期が来ていることを実感させられます。

『人工知能は人間を超えるか』は、研究者である松尾氏らしく、技術のしくみについて丁寧に書かれた一冊。副題にある「ディープラーニング」は、2012年、人工知能自らがネコの概念を獲得したとされた「グーグルのネコ認識」にも使われた技術です。松尾氏は、可能性を議論するには、技術の現状に対する正しい認識を持つ必要がある、と述べています。

※表記のないものは税抜き価格です

「ジャケ買い」しても美味しい!「ビジュアル系」日本酒の魅力

ビジュアル系日本酒?の先駆けのひとつである秋田・新政酒造の『No.6 R―type』(左)と『ラピスラベル』(右)

左は栃木・松井酒造の銘柄『松の寿』と「米◯」の兄弟店「ひまり屋」のコラボレーションラベル。右は広島・今田酒造本店『富久長』

(左)宮城・阿部勘酒造店の「阿部勘 純米酒」限定ラベル(右)この日一番のオススメとして出してくれた『天明 坂下山田 半熟生 純米酒』

暑い日が続くが、冷めることがないのが昨今の日本酒人気。酒蔵関係者も「ここにきてさらに日本酒専門店が増えている」と話すなど、その人気ぶりはますます加速しているようだ。その要因のひとつとして、日本酒のもつ“多様性”が挙げられるが、実はそれは味だけでなく、商品としての“ビジュアル”にも現れている。味の進化とともに、ビジュアル化も進む日本酒の今を取材した。

その実態を探るべく、「吉祥寺銘酒立呑 米◯(こめまる)」を訪れた。2015年に吉祥寺駅南口にオープンした同店は、全47都道府県の地酒を網羅し(実は鹿児島や沖縄などの地酒まで揃えるのは非常に困難)、常時約100種類の日本酒を揃える。店内には多種多様なビジュアルの日本酒瓶が並べられていた。従来の日本酒らしい、王道的ラベルがある一方で、日本酒と言わなければわからないようなデザイン性の高いものも。その多様なビジュアルが集まる風景は、さながら本屋やレコードショップのようである。

同店舗を含め日本酒専門店を3店舗経営する加藤洋平さんも、日本酒のビジュアル化を感じていると語る。

「近年は各地の蔵元が積極的に独自のデザインの日本酒を出している。正直どうかな?というものもあるが、次々と新しいラベルが出て面白い」

早速、加藤さんからいくつかオススメを紹介してもらった。

まずひとつめが、ビジュアル系日本酒?の先駆けのひとつである、秋田・新政酒造の銘柄。『No.6 R-type』は、同酒造オリジナル酵母「六號(ごう)酵母」の「6」を大胆に配したラベルが特徴的だ。また、ワインのようなビジュアルの『ラピスラベル』も、欧風でスタイリッシュなデザインで注目されている。こちらは色違いで『クリムゾンラベル』(赤)や『ヴィリジアンラベル』(緑)もある。

ストリート系ファッションブランドを連想させる、カムフラージュ柄を大胆に配したのは、宮城・阿部勘酒造の『阿部勘 純米酒』の限定ラベル。『A Brewring Abekan』というロゴもブランドを意識したものだろうか。飲み会の手土産に持っていけば注目を集めそうだが、限定品なので入手はかなり困難である。

そして、この日一番のオススメとして出してくれたのが『天明 坂下山田 半熟生 純米酒』。筆記体でつづられたラベルは、それと言わなければ日本酒だと気づかないような佇まいだ。これも希少ラベルなので、見つけた方はぜひお試しあれ。

このように多様化する日本酒のビジュアルには、作り手からのメッセージが込められていることが多いようだ。ワインボトルのようなビジュアルであれば、それこそワインのような香りと口当たりを意識したり、シンプルなビジュアルであれば、すっきり無駄のない味わいに仕上げていたり。季節感のあるデザインは、その季節に合った味わいに。つまり今日、日本酒を見た目で選ぶことは、その日本酒の味を視覚的に探ることができる、新たな選択法ともいえるのだ。

加藤さんがこの日のイチオシとして出した『天明 坂下山田 半熟生 純米酒』を味わってみると、実際にそれを感じることができた。ラベルには英字を筆文字調で記してあり、和洋折衷な雰囲気を醸す1本。その風味は、日本酒本来の味が活きつつ、それでいてふんわりとした柔らかさがあり、どことなく洋酒的な余韻も感じられる。まさにビジュアルに似た印象が残った。

こうした日本酒の“ビジュアル化”を後押しした要因のひとつを、加藤さんは「瓶の色の多様化」にあると指摘する。というのも、もともと日本酒は輸送や貯蔵を考え、日差しに強い茶色い瓶を用いることが一般的だった。しかし冷蔵技術が向上し、生酒なども日の当たらない状態で輸送、貯蔵できるように。これにより透明な瓶や青色、緑色の瓶など、使用できる瓶のバリエーションが増え、デザインの幅も広がり始めたようだ。

ただ、それでも茶色い瓶に比べ劣化が早いのは事実で、「そういう色の瓶を使っているということは、少しでも早く飲んで欲しい、という酒蔵からのメッセージとも取れる」と、加藤さんは付け加える。

本屋やレコードショップでは、店頭でジャケットのビジュアルだけで購入する“ジャケ買い”をした経験のある方もいるだろう。そしてそれは、あながち見た目の判断が間違っていなかったこともあったはずだ。そういう意味で、今日の日本酒には“ジャケ買い”をする楽しさもできつつあるようだ。

※取材協力:吉祥寺銘酒立呑 米◯(こめまる)

(ライター・種藤潤)

ふてにゃん、初の写真集が発売決定! 内容は"オールヘアヌード"?

(写真:BOOKSTAND)

ワイモバイルのCMで、ふてぶてしい態度とゆるいセリフで人気の猫「ふてにゃん」が、ワイモバイルのサービス開始1周年を記念して初の写真集『ふてすぎて、夏』を8月11日に発売することが決定しました。それに先立って、4日に東京都内にて「ふてニャン写真集発表会」を開催。お笑い芸人の渡辺直美さんとグラビアアイドルの篠崎愛さんが、猫コスプレでお祝いに駆けつけました。

ふてにゃんは、ライバルを聞かれると「白い犬」と豪語。自身の人気の秘訣については、「僕はあくまで自然体でやってるんで、このゆるさの時代のニーズにたまたまフィット、キャットしたのかと......」と冷静に分析。

写真集の内容については「実はですね......オールヘアヌード写真に挑戦しています。どれも全裸だったんで恥ずかしかったです」と赤裸々に告白。さらに、あわよくば「白い犬より大きな家に住みたい。印税生活を夢見ています」と野望を口にしました。

また写真集での撮影の様子を振り返るコーナーでは、浴衣の女性のひざの上にのってふて寝する写真が登場。ふてにゃんは「夏の音に耳を傾けているだけです」と渋く解説しました。

そのコメントを受けて、篠崎さんは「すごく夏らしくすてきなカットだなって、軽く目を閉じて夏の音を聞いている表情がいい。表情だけでこんな表現できるってすごいなって勉強になる」と大絶賛。

対して渡辺さんは「夏の音とか何も感じない。ただ、これはもうエロい気持ちでひざにのっているだけですよ。今もずっと篠崎さんの胸の谷間しか見ていない」と反論する一幕も。

たしかに、この日、ふてにゃんは、篠崎さんの胸を凝視することが多く、篠崎さんのことが大好きだと思いきや、2人のどちらが可愛いか問われると「どっちも微妙です。優しくてスッーとしている方が......」と回答、会場の笑いを誘いました。

そんな、ふてぶてしくも愛らしいふてにゃんの写真集は、ワイモバイルオンラインストアと下北沢の書店B&Bで限定発売されます。CMでは見せることのない、ふてにゃんの"ありのまま"の姿を覗いてみてはいかがでしょう。

【関連リンク】

ワイモバイルオンラインストア

https://store.ymobile.jp/

本屋 B&B

http://bookandbeer.com/

200人に1人の割合で存在する"場面緘黙(ばめんかんもく)" 8月1日、2日はフォーラムも開催

現在、女性向け雑誌『BE・LOVE』に連載中の漫画『放課後カルテ』は、小学校の「校医」を主人公に"スクール医療"を描く意欲作。大学病院から、小学校の保健室に赴任してきた小児科医の牧野は、無愛想で口も悪く、子どもに好かれる素質ゼロ。しかし、持ち前の鋭い観察眼でいち早く症状に気づき、子ども達はもちろん、ときには教師や保護者の病気にまで早期介入し、治療へ導きます。 ナルコレプシー(睡眠障害)や拒食症など、さまざまな病気を取り上げてきた同作ですが、8巻からは、作者の日生マユ(ひなせ・まゆ)さんが「連載開始時から いつかやりたかった題材」(8巻あとがきより)と述べる「場面緘黙(ばめんかんもく)」の少女が登場します。 この「場面緘黙」とは、家では普通に話せるのに、学校などの社会的状況、特定の"場面"では「話せない」状態が、1カ月以上の長期にわたって続く症状で、200人に1人の割合で存在すると言われています。 米国精神医学会の診断基準(DSM-5/精神疾患の分類と診断の手引)では不安障害のカテゴリーに分類されていますが、自閉症スペクトラムなどの発達障害、あるいは吃音(きつおん)症など、言葉の発達も関わっているケースも少なくありません。 子ども本人だけでなく、母親や周囲の大人の心理も丹念に描き、多くの読者から支持されている同作。実は日生さん自身、場面緘黙ではなかったものの、他人の視線に恐怖を感じ、学校で話すのが苦手な子どもでした。あとがきでは自身の学校時代を振り返り、「真愛を描いているときは 昔の自分を思い出していました 緘黙症じゃなくても 真愛のような苦しさを『想像』することはできるんじゃないか そう思いながら真愛を描いていました」(8巻あとがきより)と打ち明けています。 先月、7月13日発売のシリーズ最新刊9巻では、ついに場面緘黙編が完結。家では元気に話せるのに、学校では話せない1年生の真愛(まい)ちゃんに、牧野がとった支援とは? 気になる方はぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。 さて、そんな場面緘黙をめぐる人々が一堂に会すイベント「かんもくフォーラム」が、8月1日と2日に開催されます。今回が初開催となる同フォーラムでは、場面緘黙の当事者・保護者はもちろんのこと、場面緘黙の支援に取り組む「信州かんもく相談室」代表で、長野大学社会福祉学部博士(教育学)・臨床発達心理士の高木潤野さん、「かんもくネット」代表で臨床心理士の角田圭子さんなど、さまざまな支援者・専門家が参加し、それぞれの立場や世代を超えて集い、"ゆるやか"につながる空間を目指しているのだとか。 今回のフォーラムに限らず、ここ数年で場面緘黙の新たな支援団体や交流グループが続々と誕生しています。関東や関西をはじめ、北海道、上田(長野県)、富山、松江(島根県)、沖縄、宮古島など、各地で活動が始まっているようです。少しずつ産声を上げ始めたこうした動きは、場面緘黙の理解向上への、大きな一歩となることでしょう。【関連リンク】「かんもくフォーラム」http://kanmokuforum.wix.com/2015

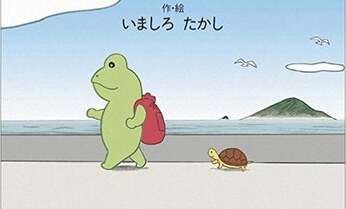

漫画家・いましろたかしさん、初絵本刊行記念イベント開催 初の漫画講座も

1986年にデビューし、来年には漫画家生活30周年を迎える、いましろたかしさん。自意識過剰な若者の空回りを描いたギャグ漫画『ハーツ&マインズ』をはじめ、『デメキング』『釣れんボーイ』『化け猫あんずちゃん』など、独特の作風で知られるいましろさんですが、7月16日に、初めての絵本作品が新設立の出版社「エランド・プレス」から刊行されます。 いましろさんの初絵本作品『あそこまで いってみよう』は、ある晴れた日、「かえるちゃん」と「かめちゃん」が岬の灯台を目指して出発するところから始まる、大人から子どもまで楽しめる冒険物語。 同書の刊行を記念して、東京・下北沢の本屋B&Bでは、いましろさんによる漫画講座を開講。8月1日(土)から全3回にわたって「マンガとは何か?」をテーマに、マンガを描くための基本的考え方や、具体的な方法を解説。希望者には、自分の作品を持ち込みして、技術的なミスに対してアドバイスを受けることも可能。最終回では、マンガを金銭に換えるための〈しのぎ方〉についてもレクチャー予定とあって、プロの漫画家を目指す人にとっては、見逃せないものとなりそうです。 さらに、開講前日の7月31日(金)には、いましろさんと、通勤時の地下鉄車内で作品を描く"通勤マンガ家"こと座二郎さん、ライターの松永良平さん3人のトークイベントも開催されます。この機会にぜひ、いましろさんの作品世界に触れてみてはいかがでしょうか。【イベント情報】「いましろたかし×座二郎×松永良平 「いましろたかしで考え中」 『あそこまでいってみよう』刊行記念」http://bookandbeer.com/event/20150731_asokomadeitte/出演 _ いましろたかし(マンガ家)座二郎(マンガ家)松永良平(ライター)期間 _ 2015年 7月31日(金)時間 _ 20:00~22:00 (19:30開場)場所 _ 本屋B&B入場料 _ 1500yen + 1 drink order「いましろたかしのマンガ講座」http://bookandbeer.com/seminar/imashirotakashi/ 出演 _ いましろたかし(漫画家)期間 _ 2015年 8月1日(土)8月8日(土)8月22日(土)全て15:00〜17:00(14:30開場)場所 _ 本屋B&B受講料 _ 24,000円(全3回)

家賃補助が減っていく! 生活保護世帯を追い出す自治体の非情

住宅扶助の上限見直しによって、「ここで暮らせなくなるのだろうか?」という不安を抱える生活保護世帯の人は少なくない

2015年7月1日、ほとんどの地域で、生活保護の住宅扶助(家賃補助)が減額された。

しかし、厚労省の関連通知を丁寧に読むと、「家賃の基準そのものは下がるけれども、福祉事務所の判断で、良質な住宅を確保できる金額とすることもできます」という、なんとも悩ましいメッセージが浮かび上がってくる。その一方で、生活保護利用者に対し、家賃の減額や転居を強引に迫る自治体もある。

生活保護の現場を15年経験した元ベテラン行政職員は、この混乱をどう見ているだろうか?

●住宅扶助引き下げに怯える生活保護世帯

生活保護の家賃補助である住宅扶助の上限額見直し(ほとんどの地域で引き下げ)が、2015年7月1日から、実施されている。削減幅は、地方都市の複数世帯で特に大きい。子ども・障害者・傷病者・高齢者など、転居が大きなダメージとなりうる世帯には、「ここで暮らせなくなるのだろうか?」という不安が拡がっている。

支援団体には、

「ケースワーカーから『すぐに』と転居を迫られた」

「ケースワーカーから、『大家さんと交渉して家賃を下げてもらってください』と言われた」

といった生活保護利用者からの相談が相次いでいる。大阪市は、生活保護世帯に対して「住宅扶助の限度額の改定について」というチラシを配布している。上限額の引き下げは記載されているが、具体的な取り扱いについては「担当ケースワーカーまでおたずねください」とあるのみだ。生活保護利用者たちが不安になるのは当然であろう。

そもそも今回の住宅扶助引き下げは、「無理やり」決定されたに近い。「生活保護のリアル 政策ウォッチ編」でも繰り返しレポートしてきた通り、厚労省の諮問機関である社保審・生活保護基準部会においては、多くの委員が引き下げに強く反対していた。報告書にも「住宅扶助は引き下げられるべき」という記述は全く盛り込まれていないどころか、国交省の「最低居住面積水準」さえ満たせていない生活保護の住の劣悪さが述べられている。

それでも、厚労省は引き下げ方針を打ち出した。背後には、生活保護全般の引き下げを迫る財務省の意向がある。しかしながら、厚労省は2015年4月14日と5月13日の2回にわたり、例外規定・経過措置に関する通知を発行している。読み方によっては、生活保護世帯が転居によって何らかのダメージを蒙る可能性がある場合、強制力のある転居指導も、住宅扶助の引き下げも必要ない。場合によっては、上限額の引き上げもありうることになる。

支援団体に「転居を迫られた」という生活保護利用者の悲鳴が届くということは、これらの通知が、その自治体や福祉事務所では全く活かされていないということだ。

東京都内の自治体で、15年間にわたってケースワーカーおよび査察指導員(ケースワーカーの指導を行う立場・係長相当)として勤務した経験を持ち、この3月に定年退職した後も生活保護問題に関わり続けている社会福祉士の田川英信さんは、

「少なくとも、通知が『届いていない』『読まれていない』ということは、ありえません。福祉事務所までは、必ず届いているはずです。ただ、じっくり読み込んでいるのは係長まで、ということが多いのでは? 係長から、係員である現場のケースワーカーである係員に丁寧に説明しなければ、係員は理解できないままです」(田川さん)

という。そもそも、今回の2回の厚労省通知は、どういう内容なのだろうか?

●「生活保護の住を守り、向上を」? 真意を読みとりにくい、2回の厚労省通知

今回の住宅扶助引き下げに関して、厚労省の局長通知が「社会・援護局長」名で、2015年4月14日に発行されている。この局長通知には、住宅扶助上限額の変更とともに、数多くの例外規定が含まれている。例外規定の内容を簡単に要約すると、

「転居によって何らかのダメージが想定される場合には、福祉事務所は転居指導を行う必要はなく、引き下げ前の旧基準の上限額を適用することもできる」

「家賃相場が高く、引き下げ後の新基準どころか旧基準でも劣悪な住居しか見当たらないような地域では、地域の事情をある程度考慮した特別基準を適用することもできる」

である。そもそも生活保護利用者は、通院・通所などの必要のある傷病者・障害者・高齢者であることが多い。さらに「生活保護の住」は、「築浅」「万全のセキュリティ」「駅近」といった条件からは程遠いことが多い。これらの例外規定に「まったく該当しようがない」という例を見つけることは困難だろう。

また、例外規定に該当しない世帯に対しても、最長2年間(半年間の延長が認められる場合も)の経過措置が設けられており、その間は引き下げ前の旧基準が適用される。生活保護世帯が「すぐに転居を」「すぐに家賃の減額を」と迫られる根拠は、まったくない。

続いて5月13日には、厚労省社会・援護局保護課長名で通知が発行されている。この通知では、

「(貸主に家賃引き下げを依頼する場合には)生活保護受給世帯のプライバシーに配慮する必要があることから、 生活保護受給者であることを貸主等に明らかにすることまでを求めるのではなく、一般的な賃貸借契約の範囲内で確認するものであることに留意すること」

と、家賃引き下げの依頼によって、生活保護利用者の生活を「生活保護バレ」によって脅かさないよう配慮することを求めている。

「でも、どこまで実効性があるんでしょうか? ご本人が『家賃を下げてください』という交渉をするのは、なかなか難しいです。仮に、大家さんのところに福祉事務所から人が来て、あるいは電話があって、『家賃を下げられませんか』と言えば、生活保護だということが、バレるわけです。本当に、厚労省は実態が分かっていないと思います」(田川さん)

また、引き下げ分が別の費用として転嫁され、生活費を圧迫することになる可能性に対しても、

「貸主等が家賃、間代等の引下げに応じる場合であっても、その引下げ分が共益費などの他の費用として転嫁され、結果として生活保護受給世帯の家計が圧迫されることがないよう留意すること」

と配慮を求めている。家主にとっては、どのような意味でも転嫁のしようのない単純な収入減ということになる。

家賃引き下げが不可能な場合には、

「当該世帯の意思や生活状況等を十分に確認し、必要に応じて局長通知に定める経過措置等の適用や住宅扶助(家賃・間代等)の限度額の範囲内の家賃である適切な住宅への転居について検討すること」

とあり、ここではじめて「例外措置・経過措置が適用できないのであれば、引き下げ後の基準内の住居へ転居」となる。例外措置で対応可能なのであれば、「どうしても転居」とはならないのだが、転居の際、あるいは新規に生活保護が適用される場合には、

「福祉事務所は、生活保護受給世帯が保護開始時に住宅を確保する場合や受給中に転居する必要がある場合には、最低居住面積水準を満たす等、適切な住宅の確保を図るため、例えば不動産関係団体と連携し、民間の不動産賃貸情報などを活用した支援を行える体制を整える等、その仕組みづくりに努めること」

とある。2011年に国土交通省が定めた住の最低基準である「最低居住面積水準」を満たす住居に、生活保護世帯が居住することを求めている、とも取れる。不動産の専門家ではない福祉事務所職員に、住居確保の「仕組みづくり」ができるのか? という疑問は残るけれども。

住居の質については、

「福祉事務所は、生活保護受給世帯に対する訪問活動等によって、生活実態の把握及び居住環境の確認に努めるとともに、住環境が著しく劣悪な状態であり、転居が適当であると確認した場合には、適切な居住場所への転居を促すなど必要な支援を的確に行うこと」

と、「劣悪な住を放置してはならない」という内容の記述がある。もし家賃相場が高い地域であれば、特別基準が設定できるため、家賃の安い管外への転居を迫る必要はない。

この通知には、さらに「貧困ビジネス」「脱法ハウス」対策に関する記述もある。最大に楽観的な解釈を行えば、

「福祉事務所は、今回の住宅扶助改正をチャンスとして、管内の生活保護の住を『健康で文化的な最低限度の』、せめて最低居住面積水準に引き上げることができます。費用の裏付けもあります」

というメッセージである。

もちろん「お役所文書」の常として、「そんな楽観的な読みは許さない」とも取れる記述も散見される。読めば読むほど頭がよじれそうになるけれども、楽観的に読むことは可能である。

なお、「現在の家賃が引下げ後の住宅扶助上限額以上で、減額も転居も困難」という場合には、「福祉事務所の転居指導に従わなかった」を理由とした生活保護打ち切りが、制度上は起こりうる(生活保護法第27条)。厚労省が、配慮の必要性や裁量の可能性をどれほど強く示したとしても、生活保護利用者の生きる権利を最終的に守る仕組みはない。

●生活保護の「住」の運命は今、自治体が握っている

見方によっては、大いなる希望の光でもある、厚労省の2回の通知。最大限に「利用」すれば、生活保護世帯を守ることができる。もちろん、厚労省の住宅扶助削減方針を最大限に「利用」すれば、生活保護世帯の暮らしを今以上に劣悪なものにすることも、生活保護世帯を他の自治体に追いやるなど「減らす」こともできる。

「結局、自治体次第なんです。東京23区の中でも、対応が分かれています。東京都は柔軟に例外規定・経過措置を適用して生活保護世帯を守る姿勢ですが、都内には、都と同じ姿勢の自治体もあれば、大阪市と同様、例外規定を生活保護世帯に知らせずに転居を迫っている自治体もあります」(田川さん・以下同)

「家賃引き下げか、転居か」ならまだしも、今回の住宅扶助引き下げが、その自治体からの生活保護世帯の「追い出し」となる可能性もある。

「関東のある市では、例外規定は一切適用せず、家賃引き下げまたは転居を迫る方向と聞いています。市内での転居は事実上不可能と思われますので、市外への転居とならざるを得ないでしょう。隣の市の職員が『あちらの市の生活保護世帯が、こちらの市に多数、転居してくることになりそうだ』と言っています」

福祉に頼るしかない人々をコスト要因として他の自治体に押し付け、結果が「赤字減少」「黒字増加」となったとしても、決して賞賛されるべきではないであろう。

「もちろん、生活保護を利用していようがいなかろうが、居住・移転の自由は、すべての人に対して憲法で保障されています。けれども、福祉事務所は基本的に『管内で』と制限しがちですし、逆に、『できれば管外へ』と誘導する自治体もあります」

「居住の自由」が、生活保護利用者に対してだけ「その地域から消える自由」「施設に収容される自由」「野垂れ死にの自由」を意味することになってはならないのであるが、既に現在進行中の「住宅扶助引き下げ」という事態に対し、自治体に何ができるだろうか?

「東京都はこれまでも、厚労省の方針に対して『憲法や生活保護法等の趣旨に反するから、従わなくてよい』という方針を徹底することによって、都内の生活保護世帯を守り、厚労省の実施要領の改正に結びつけてきた実績があります。今回は、例外規定・経過措置を厚労省が出しているのですから、自治体が『住宅扶助引き下げは撤回させる』くらいの気概を持つチャンスです」

現状でも、引き下げに結び付けない運用は可能だ。さらに、政策に対して積極的に働きかける可能性は?

「すべての福祉事務所が1年に1回、厚労省に対して改正意見を出せるんです。この改正意見をもとに、厚労省はいくつかの方針転換を行っています。たとえば、以前は、小中学校に新規入学するときだけしか出せなかった『入学準備金』が、転校の場合にも出せるようになったのは、多数の福祉事務所から改正意見が出たからです。福祉事務所から、『住宅扶助基準を上げてほしい』と、国に対して物申すことも必要です」

厚労省も、冷血な悪人の集合体というわけではない。

「たぶん厚労省も現場の状況や生活保護世帯の実情に関心があり、国民のために働きたい厚労官僚が多数いるのだろうと思っています。でも今回も、自民党と財務省が決めた方針に沿って、厚労省は住宅扶助を削減することになりました。その中で、どう、実害を少なく下げるか、努力をしているのだと思います。それが、この2回の通知です」

まずは、既に施行されている住宅扶助引き下げに、どう対応するかである。

「今回、例外規定や経過措置を使わないと、ケースワーカーは、目の前で苦しむ生活保護受給者たちを見ることになります。個々のケースワーカーが、やるせない思いを抱くだけではなく、地方自治体として許されないことです。地方自治法の冒頭、第1条の2に『地方公共団体は、住民の福祉の増進を図る』とあります。機械的に家賃引き下げや転居を迫る自治体は、地方自治法に違反しています」

生活保護法に従って生活保護世帯を指導し、不正受給を摘発するなど強大な権限を持つ地方自治体が、地方自治法に違反して良い理由はない。

次回も引き続き、住宅扶助引き下げについてレポートする予定である。地域経済や不動産業界に対し、どれほどの影響が及ぶ可能性があるのだろうか?