水がめの底に開いた大きな穴 日本のガソリン・電気・ガスの補助対策と同じ構図 田内学

AERA 2024年11月18日号より

物価高や円安、金利など、刻々と変わる私たちの経済環境。この連載では、お金に縛られすぎず、日々の暮らしの“味方”になれるような、経済の新たな“見方”を示します。 AERA 2024年11月18日号より。

* * *

永遠に水を汲み続ける罰というものが存在するそうだ。

ギリシャ神話に登場するダナイデスという娘たちは、水がめを満たすために水を汲み続けているのだが、底に大きな穴が開いているせいで、永遠に作業を終えられない。

この神話が、いまの日本の状況に思えてならない。

自民党の政権運営は混迷しそうだが、経済対策の大きな柱の一つはガソリンや電気代の物価高対策になりそうだ。

電気代が上がっても、政府がお金を払ってくれるなら、個人としては嬉しい。しかしながら、そのお金はダナイデスの水がめのように、海外に流れ続けることになる。

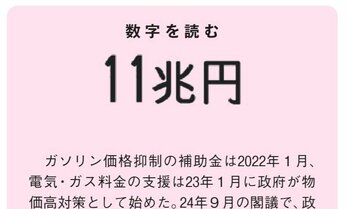

2年前、世界的にエネルギー価格が急上昇し、ガソリンや電気代の高騰が国民の生活を圧迫した。それ以来、激変緩和対策として、11兆円を超えるお金が投入されている。

痛みを抑えるには対症療法も必要だが、水がめの穴を小さくする対策も必要だ。それは長期的な財源の問題ではなく、エネルギーをどうやって確保するのかという問題だ。

たうち・まなぶ◆1978年生まれ。ゴールドマン・サックス証券を経て社会的金融教育家として講演や執筆活動を行う。著書に『きみのお金は誰のため』、高校の社会科教科書『公共』(共著)など

日本のエネルギー自給率は約13%と極端に低く、大部分を輸入に頼っている。財源が国債であれ税金であれ、投入されたお金は、エネルギーの購入を通して、最終的に海外へ流れる。水がめの底には大きな穴が開いているのだ。

エネルギーの購入には大量のドルの購入が必要になる。それは、円の価値を押し下げ、結果的に食料品や資源など他の輸入物価も上昇させる。補助金によって表面的にはガソリンや電気代の高騰は収まるが、問題を別の輸入品に移し替えているだけだ。

根本的な解決のためには、エネルギー政策から逃げることはできない。

現在、日本の電力構成は火力発電が70%以上を占め、化石燃料に大きく依存している。この依存度を下げるためには、当然、他の発電方法に切り替える必要がある。しかしながら、太陽光発電は、地方では自然破壊や景観悪化の懸念から反対意見が多く、東京都が新築住宅に太陽光発電設置義務をもうけることについても反対の声が大きい。また、風力発電も自然環境への影響から計画の中止が相次いでいる。原子力発電も、安全性への懸念から再稼働に反対する声が依然として根強い。

エネルギー需要そのものを抑えるという方法もある。実際に昭和のオイルショックのときはそうやって乗り越えてきた。一人ひとりが節電に努めることもさることながら、省エネ技術の研究やエネルギー効率の向上も急務だろう。

このままでは、CO2排出量を抑える温暖化対策や脱炭素化に逆行するという問題もある。

補助金投入という鎮痛剤を飲み続けると、根本的なエネルギー政策についての議論が後回しにされ、環境負荷を減らす努力も鈍化してしまう。

持続可能なエネルギー政策を打ち出すことが、円安やインフレといった問題の解決につながる。国会での議論が、表面的な価格抑制や財源だけの話で終わらないことを願う。

繰り返しになるが、財源を確保しても、そのお金がじゃぶじゃぶと海外に流れていることを忘れてはいけない。エネルギー問題の解決に必要なのは、財源ではなく、水がめの穴を小さくすることだ。目先の物価高対策だけではなく、未来へのビジョンを示してほしい。

※AERA 2024年11月18日号