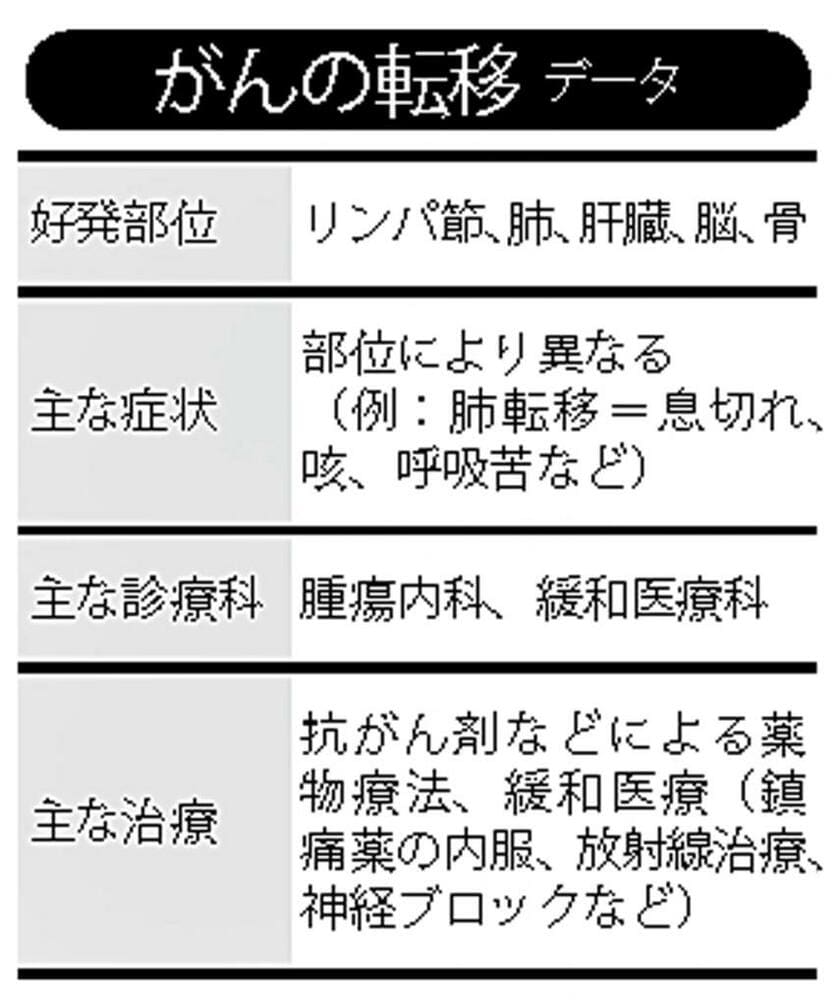

転移先はさまざまだが、リンパ節、肺、肝臓、脳、骨は好発部位だ。原発のがん種によっても転移しやすい臓器は異なり、たとえば前立腺がんでは骨に転移しやすく、大腸がんでは肝臓に転移しやすい。

初発治療後の再発の場合、転移が出やすい時期は5年以内。多くのがんは5年を過ぎると再発や転移が見つかる可能性が低くなるため、治癒とみなされる。しかしそれ以降も転移の可能性はあり、とくに乳がんや前立腺がんなど一部のがんでは10年を過ぎてから出てくることもある。

転移のリスクを下げるため、胃がんや乳がん、肺がん、大腸がんなどでは、手術の前または後に、抗がん剤やホルモン剤を投与することがある。しかし、こうした予防策をもってしてもがん細胞が生き残り、転移してしまう人もいるのが現実だ。

転移の症状は、転移した部位によって異なる。脳に転移すれば頭痛や吐き気、めまい、手足のまひ、肺なら息切れや咳、骨なら痛みや歩行困難、肝臓なら倦怠感やおなかの張り、黄疸などが起こりうる。

「通常、転移が小さいうちは症状が出ることはほとんどありません。しかし骨や神経にさわる部分に転移した場合は、小さくても痛みが出て、症状で転移に気づくことがあります。一方、転移していても症状が出ない人もたくさんいます。初発の治療に入る前の画像検査や、治療後の定期検診で見つかるケースも少なくありません」(井上医師)

■より良い状態で長生きを目指す

がんが遠隔転移すると、治療方針は大きく変わる。前出の高野医師はこう説明する。

「初発でも治療後の再発でも、がんが原発巣の周辺のリンパ節までにとどまっていれば、根治を目指した治療をおこないます。しかし一つでも遠隔転移が見つかれば、根治は難しくなります」

転移は、体中にまかれたがんの種が画像で確認できるまでに育った状態なので、手術で転移が確認された部分を取ったとしても、他の場所のがんを消すことはできない。また薬物療法も全身に作用する治療とはいえ、明らかな転移が見つかったあとにがんをゼロにするのは難しい。

熊谷わこ

熊谷わこ