現役としては国内最古、2万470日(56年と少し)を超えて稼働するプラネタリウム投影機がある兵庫県の明石市立天文科学館。日本標準時(日本時間)の基準となる日本標準時子午線の上に建つ、なかなか“レア”なプラネタリウムだ。そんな同館を含む全国の珍しいプラネタリウムを巡るイベントが、天文ファンの間で話題となっている。

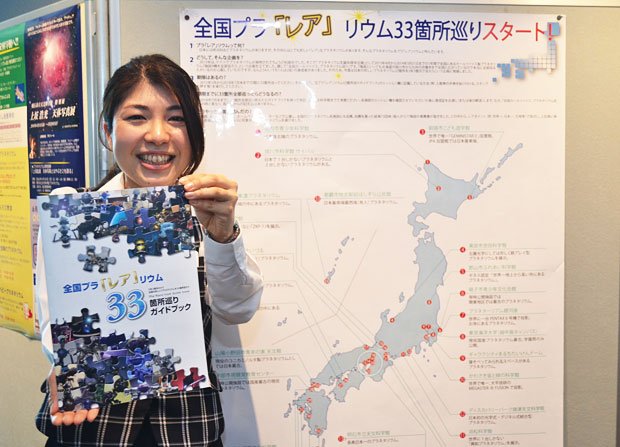

2015年5月から18年7月まで、3年3カ月をかけて全国33カ所の“レア”なプラネタリウムを回る「全国プラ『レア』リウム33箇所巡り」は、明石市立天文科学館の開館55周年を記念して始まった企画だ。同館発行の公式ガイドブック(330円)には、北海道から沖縄まで33カ所の情報が掲載されている。いったいどのようなプラ“レア”リウムがあるのだろうか。

東京都葛飾区にある「プラネターリアム銀河座」は、證願寺というお寺の中にあるのだが、それだけではない。ペンタックス社製で、世界で1台しかない投影機を備えるほか、大きなレザー椅子や床暖房など、非常に快適な構造となっている。男女2人による解説も国内ではここだけという“レア”ものだ。

場所がレアなプラネタリウムといえば、京都府舞鶴市の「エル・マールまいづる」もそうだ。船の上のプラネタリウムは、ここを含め世界で2つしかない。さらに、愛媛県久万高原町の「久万高原天体観測館」では、地元の木で造ったお城「星天城」の中でプラネタリウムを鑑賞できるという“レア”ぶりだ。

めったに見ることが出来ないという点で、“レア”なプラネタリウムもある。東京都江東区の「東京海洋大学・越中島キャンパス」には、天文機器メーカー、五藤光学研究所が開発した国産第1号の投影機と同型で、かつて航路学教室の授業で使われていた投影機があるのだが、毎年6月に開かれる海王祭の期間中、2日間しか公開されない。2016年は既に公開終了しているため、来年まで待たねばならないのだ。

明石市立天文科学館が把握する範囲では、16年6月10日現在、全国で6人が33カ所を達成している。22カ所の達成者は8人、11カ所の達成者は21人もいるそうだ。33カ所をすべて巡った人には、同館が発行する「達成証」が贈られる。また、11、22、33施設を達成するごとに特製のコンプリートバッジがもらえる。

33カ所を回った人の平均費用は、なんと62万2261円。お金も時間もかかりそうなプラレアリウム巡りだが、効率的に、楽しく回るにはどうすればよいのだろうか。33カ所の達成者の1人、千葉県在住、会社員の20代男性に聞いてみた。

男性は自宅から近い施設と遠い施設を交互に回り、33カ所を達成した。現在挑戦中の人には、「疲労がたまるため、余計にお金を払うことになっても無理な移動は避けた方がよい」とアドバイスする。遠方の施設を訪れた際に、いったん自宅に戻って宿泊費の節約を試みたところ、翌日寝坊して予定の飛行機に間に合わなかった失敗からの教訓だという。また、強行軍が多く、観光などを楽しむ時間が取れないため、「現地での食事に楽しみを見いだす」といった、自分ならではの娯楽を見つけることも、楽しく続けるポイントだそうだ。

大変だったのは、プラネタリウムの投影日や投影時間と自身の休みを合わせること。例えば、山口県にある「山陽小野田市青年の家天文館」は、年9回の公開日以外は、原則として10人以上の申し込みがないと上映しない。そこで、ツイッターで見かけた「有志で集まり、団体での投影をしませんか?」という呼びかけに応じることで、なんとか達成した。

男性が全カ所を回るのにかかった費用は約80万円。平均額より多いが、数をこなすためだけに無理して回っても疲労がたまるだけなので、ある程度お金と時間をかけて回ったほうがいいということなのだろう。全カ所を達成した人のうち、最も早い人は3カ月足らずで回り終えたというが、明石市立天文科学館の館長、長尾高明さんも「まだ2年あるので楽しみながら、ゆっくり回ってほしい」と言う。

プラレアリウム巡りの期間はあと2年。ツイッターでは、33カ所を含む「#全国プラネタリウム135箇所巡り」というハッシュタグまで登場している(一部含まれない施設もある)。さすがにそこまでは難しそうだが、まずは気になるプラネタリウムから回ってみてはいかがだろうか。