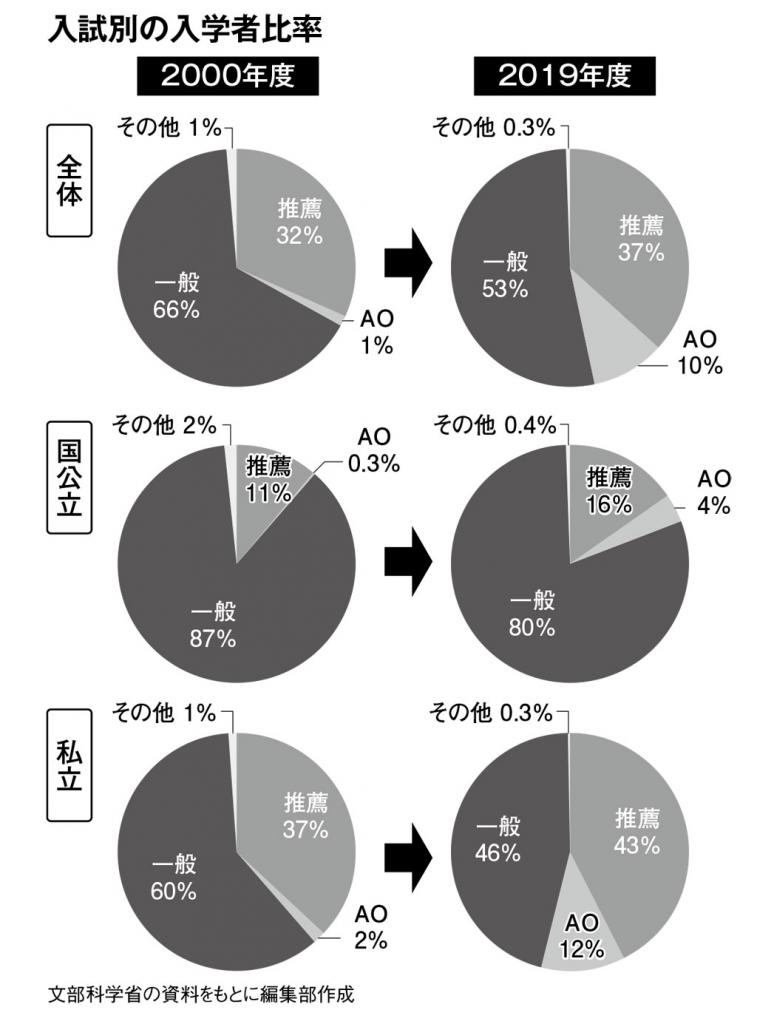

大学ではAO(※【1】)・推薦(※【2】)入試の時代が到来しようとしている。学力だけでなく、学習意欲や考える力、コミュニケーション能力など総合的な力を問う試験で、今や合格者は入学者の半数を占める。変わる入試の実態と、新しい時代に対応する高校の取り組みを紹介する。

かつてAO・推薦入試は「無試験入試」などと揶揄(やゆ)された。厳しい一般入試での苦労をしていない分、偏差値が低くても入学できる。AO入試は「あほでもOKの略」とも言われたほどだ。

しかし、近年は、大学関係者から「AO・推薦入試のほうが優秀」という声も聞かれるようになった。「早慶やMARCH(明治、青山学院、立教、中央、法政)などの難関大学ほど優秀な学生を取っている」(予備校関係者)

早稲田大政治経済学部では、一般入試、グローバル入試(AO入試)など入学方法別に学生の成績がどう違うかデータを取っている。AO入試の入学者の平均的な成績は、一般入試のそれよりも高いという。広報担当の荒木一法准教授はこう語る。

「グローバル入試では優秀な学生に来てもらっている。AO入試の入学者は就職で不利を被るという指摘を耳にするが、ゼミ生の就職先や活躍を見る限り、その傾向は全くない。語学力を生かして外資系投資銀行や総合商社などグローバルに活躍しています」

こうした傾向は、難関私大以外でもある。14年に設置された大和大(大阪府吹田市)では、入学者870人の4割以上をAO・推薦入試が占めている。入試広報担当者は、こう話す。

「本学で本当に学びたい学生、やる気がある学生を取れています。コミュニケーション能力や学びへの意欲が高く、優秀な学生が多い」

難関国立大への合格実績を見ると、AO・推薦入試に強い高校がわかる。その強さの理由は何か。

東大の推薦合格高校は、日比谷、渋谷教育学園渋谷、筑波大附(以上東京)、西大和学園(奈良)など東大の一般試験で毎年多数の合格者を出す超名門校がずらりと並ぶ。その中で目立つのが、地方の県立校、広島(広島)、秋田(秋田)、長崎西(長崎)だ。

特に広島は有名な国・私立校を抑えて最も多い。16年度に1人、その後毎年2人が合格している。論理的な思考力や表現力を身に付ける「ことばの教育」に力を入れており、高3では「卒業研究」として論文をまとめる。広島大の大学院生らから指導を受け、本格的な論文を仕上げるのが、推薦合格の強さにもつながっているようだ。