将棋の藤井聡太7段のダブルタイトルへの挑戦の行方に注目が集まっています。それを紹介する番組で筆者が気になったのは、「普通に見るとこの指し手は凡手に見えますが、AIで6億手先まで読むと、秀逸の指し手なんですね」とのコメントでした。

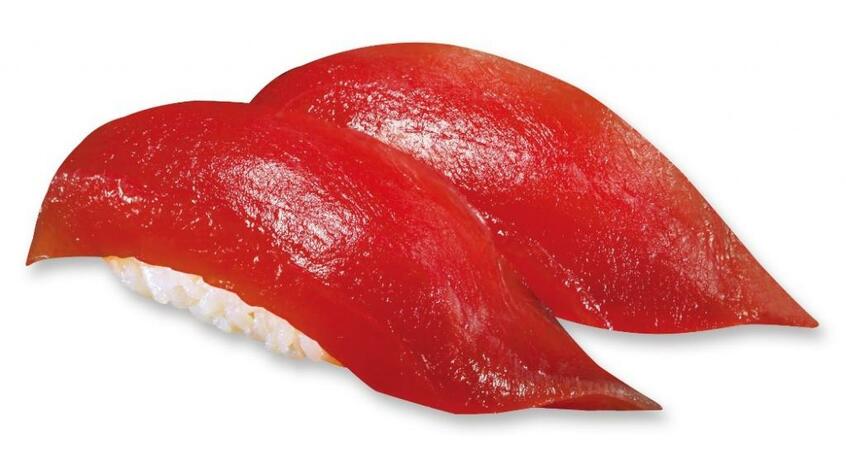

【写真】見たことある?マグロの尾の断面はこんな風になっている!

そんな手を指す藤井7段もすごいですが、6億手先をシミュレーションするAIに驚くとともに、そこまでAIを活用している将棋界にも感心しました。

話をお魚に戻します。皆さん、マグロはお好きですよね。くら寿司でも、「極み熟成マグロ」は年間7千万皿以上を販売する一番の人気商品です。

それだけの人気商品なので、日本国内各地の漁港はもちろん、地中海沿岸をはじめとする世界中から、くら寿司の品質基準に合った、できるだけ一番おいしい時期に取れたものを仕入れています。

そしてマグロの仕入れにあたって一番大事なのが、「目利き」と呼ばれるマグロの品質を見極める作業なんです。

皆さんも、魚市場などで難しい顔をした人が、マグロの尾の断面を真剣な表情で見ている映像を見たことありませんか? あれがまさにマグロの品質を見極める「目利き」の作業をしている様子です。今回は、その目利きにAIを活用する試みについてご紹介します。

職人さんが一人前に目利きができるようになるには、少なくとも10年以上の経験が必要と言われていて、その間に数千匹のマグロを見て経験を積む必要があるそうです。

でもマグロ以外でそんな風に尾の断面で目利きをしているのは見たことありませんよね。なぜなんでしょうか?

一つは、マグロの魚体が非常に大きいので、外側から見ただけでは、中の身や脂の状態がわかりにくいということです。

大きなものになると数百キロと巨大になるので、他の魚のように魚体のツヤや目の状態などで判断するという訳にはいかないですよね。

また一般的に、大間など一部の近海で取れたものや養殖のものを除くと、日本の漁港に水揚げされるものでも、マグロは遠く南太平洋やインド洋で捕獲して、身の鮮度を保つためにマイナス60度の超低温で冷凍されているので、魚体のツヤや目の黒さを確認しようと思っても確認できないということもあります。

そしてもう一つ、マグロは内部の身の状態次第で、2倍以上も値段が変わってくるんです。なので、売る方も買う方も、品質を正当に判断することに真剣なんです。

品質を正しく見極めて値段を付けなければ、漁師の皆さんが必死で取ったマグロを、正当な価格で流通させることができません。そんな使命感から、あのような真剣な目つきになってしまうんですね。

では、マグロの尾の断面から、何を読み取っているんでしょうか?

それぞれの目利き師の皆さん独自のノウハウがあるようですが、一般的には、「締まり」「縮れ」「焼け」「脂」「ヤマイ」の五つの観点で品質を判断しているとのことです。

「脂」についてはわかりやすいと思いますが、その他の四つについては、我々一般人にはちょっと聞き慣れない言葉ですね。

筆者も詳しく説明することはできませんが、例えば捕獲される際に時間がかかりすぎると、マグロが暴れて体温が上がって、身が「焼ける」という状態が発生するそうです。また冷凍の仕方によって身の鮮度にも差が出てくるとのことで、それについても尾の断面を見るとわかるそうです。

こうした「目利き」の具体的な作業をみると、一人前になるのに10年以上かかるのも納得ですが、現在このマグロの目利きの世界が大きな課題を抱えているんです。それは、多くの業界でも抱えているのと同じ「後継者不足」です。30年前に比べて、マグロの目利きができる職人さんの数は、半分にまで減っているそうです。

このままいくと、日本で培われた職人の技能である「目利き」のノウハウが失われるとともに、マグロの品質を正しく判定して、正当な価格で流通させることも困難になってしまう恐れも出てきます。

そこで、AIの登場です。

くら寿司では今回、大手回転寿司チェーンでは初めて、AIにベテランの目利き職人の方のノウハウを学習させた「TUNA SCOPE」というアプリを使って、マグロの仕入れにはチャレンジしました。

「TUNA SCOPE」は、マグロの尾の断面を撮影するだけで、数秒でそのマグロの品質を判定してくれます。3年の歳月をかけて、目利き職人さんのノウハウを学習させて開発されました。