私立の中高一貫校の方が受験に有利だと思われがちだが、そんなことはない。公立校からでも工夫次第で東大合格も夢ではない。AERA 2021年6月21日号で、3人の息子たちを小・中・高すべて公立校から東大合格に導いた杉政光子さんが、その秘訣を明かす。

* * *

3人の息子は全員、東京大学に入りました。いずれも地元の公立小学校から公立中学校、公立高校(県立千葉高校)を経ての合格でした。

公立校で良かったと思うこと。それは多様性です。男女共学で、家庭の経済状況が異なったり、勉強ができる子できない子がいたりして、そこは「小さな社会」。人間的に成長し、強くなれた面もあると思います。

とはいえ、公立校から東大に行こうと思えば、やはり「どの高校に行くか」は大事。レベルの高い公立高は、皆が難関大学のほうを向いて努力します。また、私立の中高一貫校と比べると、公立高は高校受験があるので、中だるみすることなく学力がつく面もあると思います。

必要なのは「小学生までに学習習慣をつける」ことです。わが家は、小学生までは塾に通わせませんでしたが、夕食前に1時間、リビングの食卓で、宿題で出た国語や算数のドリルと、国語の教科書の音読をさせていました。夕食後には30分ほど、テストの答案のチェックや類題を解かせることは必ずやっていました。

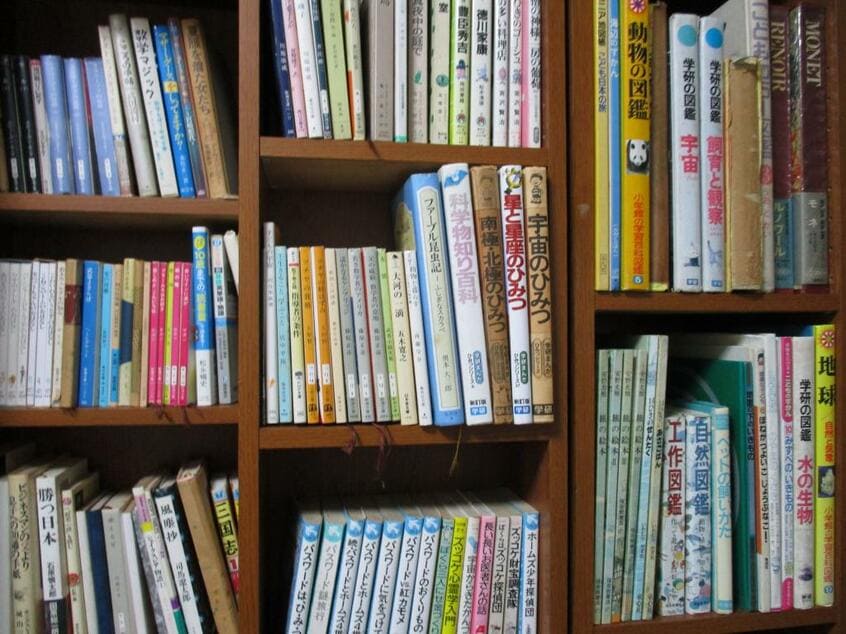

消灯までの30分ほどは読書。好きな本を本棚から取って読むのが習慣でした。子どもたちが小学生になったとき、畳2畳分ほどの本棚を子ども部屋に置いたんです。図鑑、伝記、絵本や辞書などをふんだんに揃(そろ)えました。子どもたちはまさに本の虫。1歳頃から本を読み聞かせてきたこともよかったと思います。

■漫画と望遠鏡に夢中

小学生のとき、長男は『宇宙のひみつ』という漫画に夢中になり、毎日のように読んでいました。望遠鏡を買ってあげるとさらに夢中になり、「もっと知りたい」と他の本や科学雑誌にまで興味を広げていきました。いま思えば、強制はせず、うまく「誘導」することが大切だったなと思います。何かに興味を持ったら、「じゃあ望遠鏡で見てみる?」というふうに誘導し、深く追究させると、その子の可能性はさらに広がります。