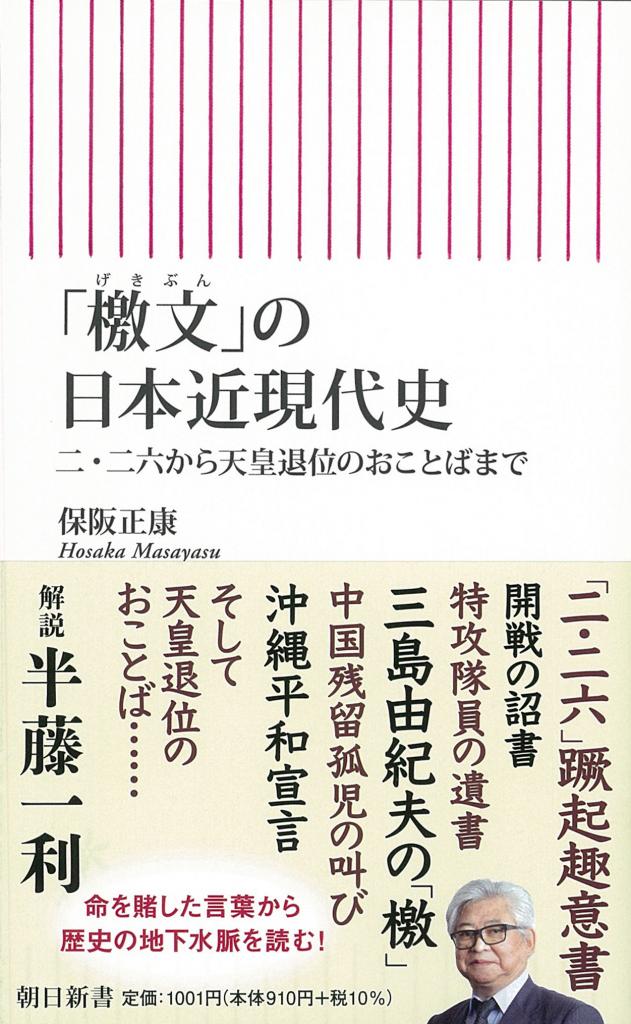

※Amazonで本の詳細を見る

肉親宛ての遺書はない。肉親に別れを告げる遺書より、彼自身の心の悩みをそのまま書きのこすことで、江尻少年は<時代>に宛てての遺書を書いたことになる。

「死んで天国に行きたい」

「いまさみしくってしようがない」――。

16歳の少年の本音だろう。彼は本音のままに死んでいった。土曜日の夜の新宿、日曜日の昼の原宿、そこにはこの少年と同じ境遇の少年が無数にいる。田舎に帰りたいが帰れない少年、4畳半で泣くだけの少年、しかし彼らはとにかく新宿や原宿で、自己発散をしてつかのまの解放感を求めている。

私が取材した老人は、もう人生の終焉を迎えていた。いまの4畳半の生活で、好き勝手のできる境遇は幸せすぎるほどだといっていた。

そういう老人たちの人生は、戦争によって狂わせられたにもかかわらず、「しかし生きのこっていることで、私は幸せなのだ」といいつづける。その意味を、死んだ江尻少年や、原宿や新宿に集まる少年が理解するには、まだ幼すぎる。所詮、人間はたったひとりで生きていく動物なのだということを知るには、彼らは子どもでありすぎる。だが江尻少年の死は、この時代がいつかこういう層によって反撃を受ける予兆であると断言できる。

この少年の苦しみを歪曲して“政治化”しようとする勢力が生まれ、それが時代の主流になれば、社会はより苦悩に満ちたものになる。勉強部屋と塾だけにとじこめておこうと願う母親への“秀才生徒”の反乱は、江尻少年の自死と同根である。彼らもまた、

「これからはどうやって生きていいかわからない」

と悩んでいる。この悩みを放置すれば、いつか政治がまちがいなく<死>へとつながる道に進む。いまふえている一連の少年、少女の自殺は、次代の断面をきびしく断罪しているのである。