豊島は盤に向かって、こんこんと読みふける。しかし明快な勝ち筋が見つからない。

「将棋の終盤は悪手の海」

とも言われる。分岐まで含めれば、人間にとっては無限とも思われる変化の中で、正解はただ一つしかないという場面が現れるのが将棋の難しさだ。

考えること1時間39分。豊島は意を決して指し進めた。その先の変化で、桂で藤井玉に王手をかけるか、王手をかけずに相手の角を取るか。運命を決する選択で、豊島は前者を選んだ。この瞬間、将棋史は新たなステージに進むことが決まった。

残り時間がほとんどない藤井は、その先、一切の手順を間違えることがなかった。終局後、渡辺名人をはじめ多くの棋士が驚いた通り、豊島玉はあらゆる変化でぴったり詰んでいた。それを藤井は読み切っていた。

「三桂あって詰まぬことなし」

という有名な言葉がある。その由来は諸説あるが「算計」や「三計」などにひっかけていると言われる。要するにダジャレの類いであり、現実には使いづらい桂馬が3枚あっても、相手玉は詰まないことが多い。しかし天才藤井は違う。本局、最後の詰み手順の変化で、藤井からは使いづらいはずの桂3枚を見事に使い、禁じ手の「打ち歩詰め」を回避する順まで現れる。

「三冠あって詰まぬことなし」

と言うべき場面だった。

■フィクションを超えた

「藤井の存在はあらゆるフィクションを超えている」

そう言われるようになって久しい。藤井が意識せぬうちに生み出していく、数々の記録はまさにそうだ。しかしそれだけではない。藤井がライバルたちと盤上で紡いでいく棋譜は、どんなフィクションよりも劇的だ。

藤井は盤も見ず、がっくりとうなだれたようにうつむく。顔をしかめるように、目をつむる。藤井が勝ちを意識して、感情を表すのは珍しい。しかしそれは勝ちを目前とした者の姿のようには見えない。

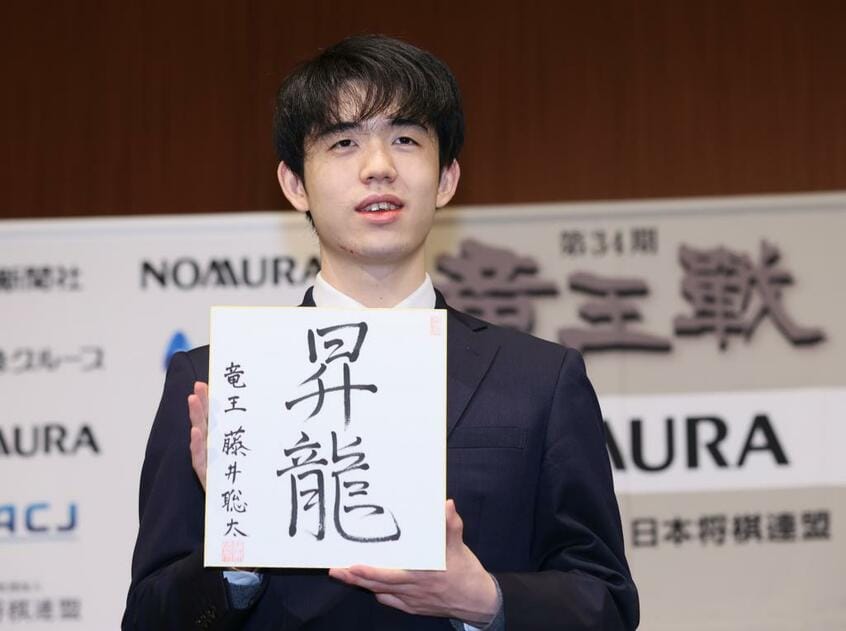

「99% 藤井聡太三冠」

中継画面の形勢表示がなければ、どちらが勝勢なのか、ほとんどの人にはわからないだろう。