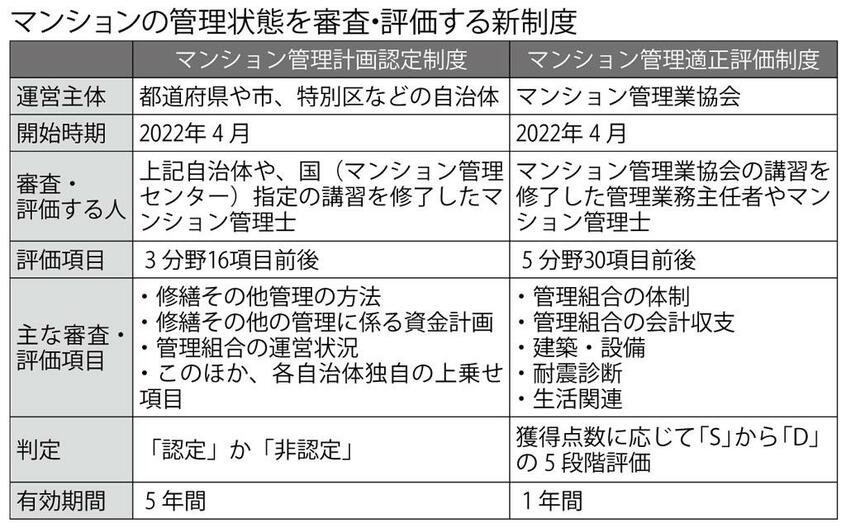

こちらの制度は、都道府県や市、特別区など自治体が運営する(町や村は都道府県)。国土交通省が認定基準や運営体制の整備を進めているが、審査項目は、同省がこれまでに発表した指針などをベースに、管理組合の運営状況や資金計画といった3分野16項目前後となる見込み。自治体独自の判断で、審査項目を上乗せすることもできる。

ただし、制度を実施するかどうかは任意で、自治体の判断に委ねられる。そのため、地域によっては制度がないところも出てくる。開始時期も地域によってばらつきが生じる見通しだ。

また国の制度は、協会のように点数評価やランクづけはせず、「認定」か「非認定」かを判断するにとどまる。

一般から見ると、似たような制度が同時にできてまぎらわしい。だが、どちらの制度もマンションの管理状態を底上げする狙いがある点で共通する。前出の前島次長は「協会の制度は国の制度より評価項目が多く、有効期間も1年で毎年更新が必要ですから、より現状に近い評価を反映できる。国の制度を大きくカバー、補完できる位置づけだ」と強調する。

評価や審査項目をすり合わせ、協会に申請すれば国の制度と両方の結果がわかる「ワンストップ」の仕組みを今後、整えたい考えだ。

こうした新しい制度が次々とできる背景には、マンションを取り巻く環境の変化が挙げられる。

国交省によると、国内の分譲マンションの数は昨年末の時点で675万3千戸に上る。国民の1割超が住む計算で、都市部を中心に、すでになくてはならない生活様式として定着した。

◆老朽マンション 地域全体の課題

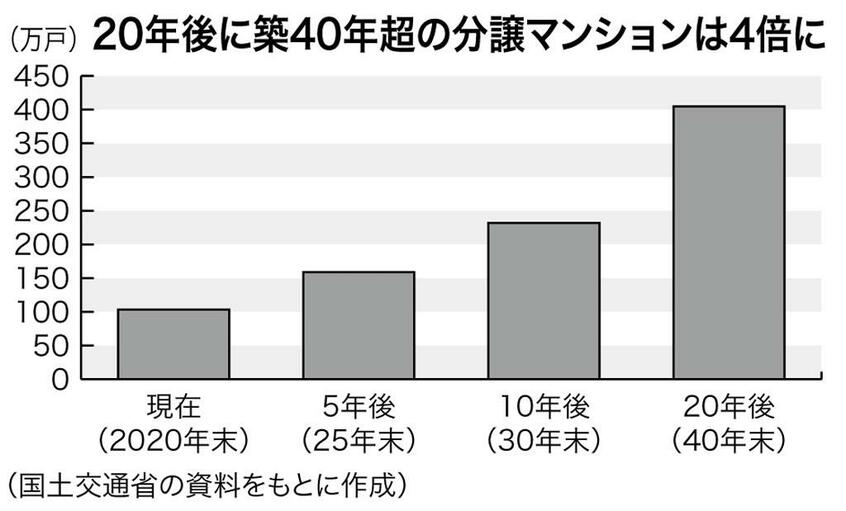

一方で、築40年を超すマンションは103万3千戸もある。10年後は2.2倍の231万9千戸、20年後には3.9倍の404万6千戸に達する見通しだ。建て替えは全体に比べればごくわずかで、「老いたマンション」はこれからどんどん増えていく。

建物や設備が古くなれば、修理や管理にかかる費用や手間もかさむ。