物価の上昇が止まらないのに給与が上がらない中、「年収200万円」が話題となった。特に深刻なのが母子世帯。貧困の背景にはあるのは、非正規雇用の割合の高さだ。労働市場で女性が置かれている実情を専門家に聞いた。AERA 2022年8月29日号の記事から。

* * *

働いても働いても年収が200万円を超えることはない。貯金はなく、家計はギリギリ。

「爪に火をともすように暮らしてます」

中学生の子どもを育てる、関西地方に暮らすシングルマザー(40代)は力なく漏らす。

正社員として働いていたが一昨年、新型コロナの影響で失業した。仕事を探しても正社員の募集はなく、パートを二つかけもちする。それでも月収は14万円程度。年収は200万円を切る。

家賃に食費、水道光熱費、社会保険料……。低所得の一人親向けの児童扶養手当(月約4万円)を受け取っているが、家計は苦しい。食費を節約するため、自身は朝食を抜いているという。

「精神的にも金銭的にもしんどい。将来への不安しかありません」(女性)

#年収200万円──。こんなハッシュタグが6月、ツイッターでトレンド入りした。きっかけは、同じ月に発売された『年収200万円で豊かに暮らす』だ。家計再生コンサルタントの横山光昭さんが監修したムックで、節約術などを紹介したものだった。

だが、タイトルだけが独り歩きをし、「年収200万円では豊かに暮らせない」などとネットで炎上した。

実は、年収200万円以下の人たちは少なくない。国税庁の資料では、約1160万人(2020年)にも及ぶ。

中でも暮らしが厳しいとされるのが、手取り収入を世帯人数で調整した等価可処分所得を高い順に並べたときに中央の半分よりも少ない額で生活する人たちだ。「貧困層」と呼ばれる。

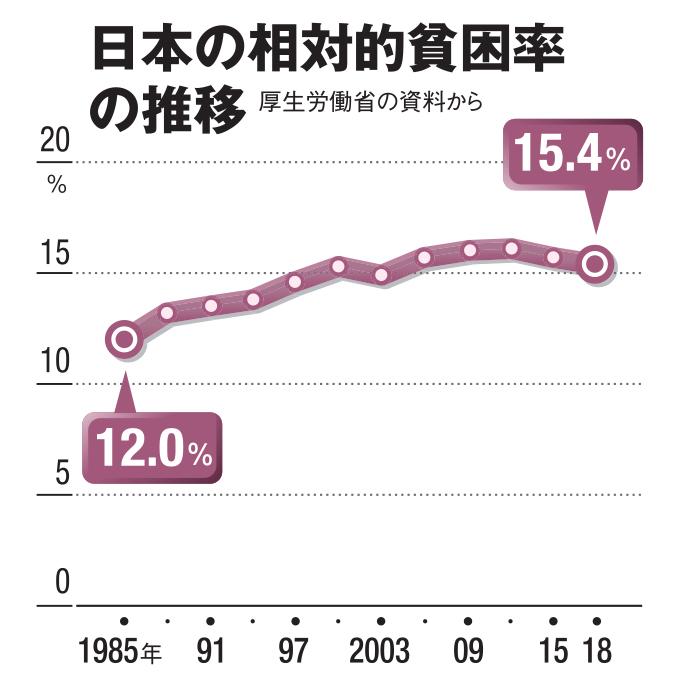

中央値の半分は「貧困線」と定義され、その額は18年の厚生労働省の調査で127万円。それに満たない人の割合(相対的貧困率)は15.4%で、国民の6~7人に1人が月の手取り10万円程度の生活を送っていることになる。相対的貧困率は1980年代から微増を続け、12年には16.1%と過去最高となった。

特に深刻なのが、母子世帯だ。

東京都立大学の子ども・若者貧困研究センターによると、所得再分配後の母子世帯の貧困率は85年の60.4%から18年は44.4%と下がったが、30年以上にわたり高水準なのは変わっていない。