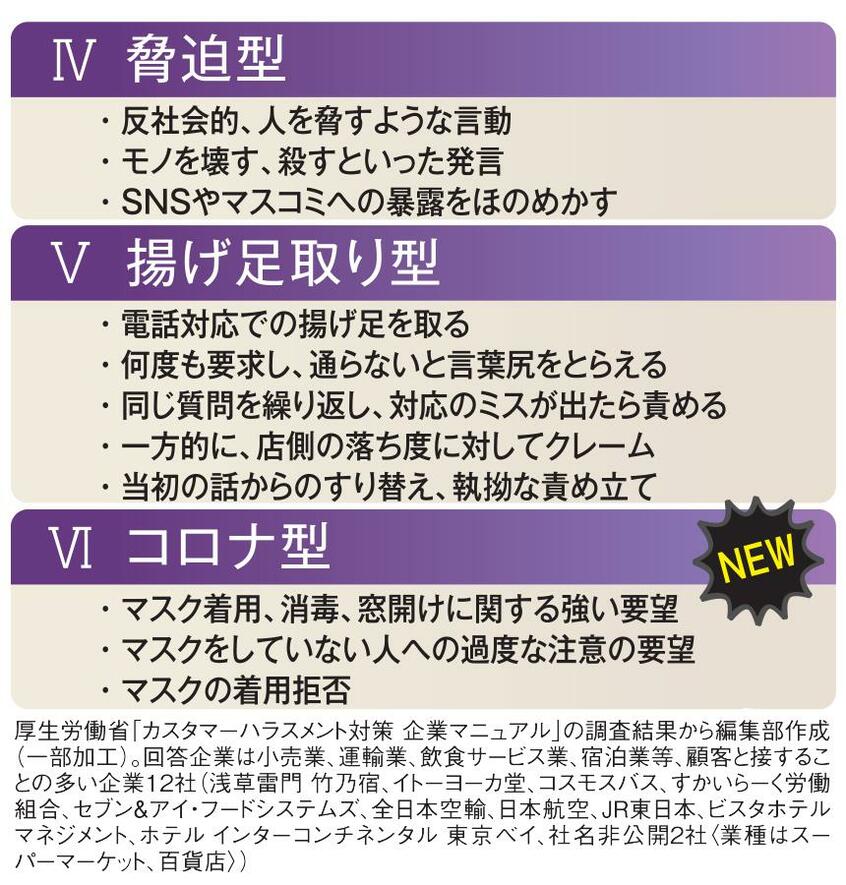

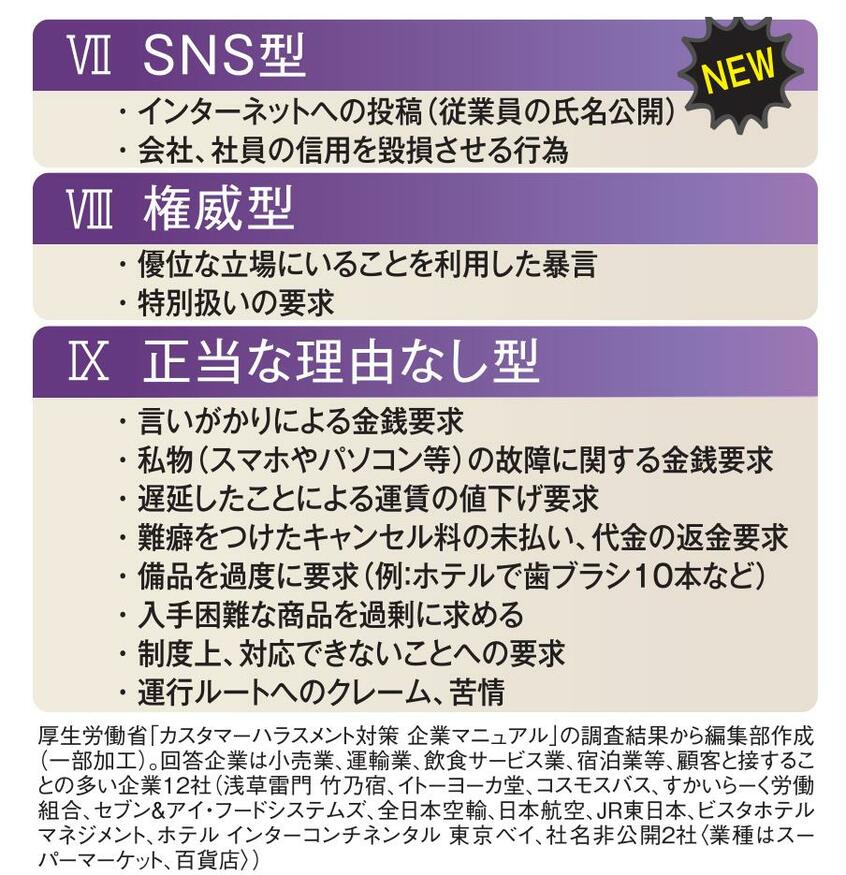

カスハラにはさまざまなタイプがあり、厚生労働省はいくつかに分類して示している。筋論クレーマーは「時間拘束型」「揚げ足取り型」「権威型」のブレンドといったところか。07年に定年退職した「筋論クレーマー」たちは22年の今、75歳。まだ元気だ。このところシニアのクレーマーが増えているのも、それで説明がつくと池内さんは言う。

「高齢者の中には『暴言型』のような、感情的にクレームをぶつけるタイプも多いです。元『筋論クレーマー』だった人が60歳を過ぎ、加齢の影響もあって、感情の抑制が利かなくなる。その結果、不満を発散すべく、暴言型にシフトしている可能性もあります」

■マスクトラブル3本柱

新しいタイプは「コロナ型」のカスハラだ。

「ここでも、目につくのは中年層や高齢者のクレームです。コロナ禍で『人や物との間に距離を置く』ことが当たり前になり、スーパーのレジでの支払い方法も現金手渡しではなくセルフレジやキャッシュレスが一般化してきました。急速なデジタル化の波に若い人は順応できても、年齢が上がれば上がるほど難しくなります。また、高齢者は若者以上に感染への強い不安がある。加えて外出自粛やマスク着用などの制約を課せられ、不満やイライラが常態化している人もいるでしょう」

その結果、「怒りの沸点」が下がり、些細な事でも“着火”しやすくなる。

「マスクで言えば、まずは『なぜマスクを着けないといけないんだ』という被害者意識。次に『マスクを着けているせいで、声が聞き取りにくい!』という不満。もう一つは『あいつ、マスク着けてない』という非難。この『マスクトラブル3本柱』がカスハラにつながっていきます」

(編集部・小長光哲郎、中島晶子)

※AERA 2022年8月29日号より抜粋