大学入学共通テスト(以下、共通テスト)のすべての日程が終了した。大学入試センターは2月7日に受験者数や平均点などの確定結果を発表する予定だが、数学I・Aや生物など多くの科目で、前身の大学入試センター試験(以下、センター試験)時代を含めて過去最低の平均点となる見込みだ。実際にどんな点が難しかったのか? 来年度の受験生はどんな対策をとればいいのか? 大手進学塾、河合塾と駿台予備学校に聞いた。

【データ】23点下がった科目も!共通テスト主要科目の昨年との平均点の差

* * *

河合塾・教育研究開発本部長の富沢弘和さんは、今年度の共通テストの結果について「ひと言で言えば、数学につきますね」と話す。

5教科900点の最終予測平均点は、5教科8科目の文系では508点(対前年度で-44点、5教科7科目の理系では513点(同-59点)と、大きく落ち込んだ(大学入試センターの中間発表値を基にした「ベネッセ・駿台 データネット」の推計値)。

その最大の原因が、数学平均点の大幅ダウンだ。数学I・Aは38.0点(同-19.7点)、数学II・Bは43.1点(同-16.9点)。

「主要科目、数学の平均点が2科目とも40点前後というのはこれまでにない状況で、『ほんとうに難しかった』と、感じた受験生が多かったと思います」

■問題を複雑化した「太郎と花子」

富沢さんは「いくつかの要因がある」としたうえで、まず「全体的に見慣れない、目新しい出題が多かった」と説明する。

「受験生は問題用紙を開いたとき、この問題は解きやすそうとか、これくらい時間がかかりそうとか、ある程度、目途をつけてから着手します。ところが、今年はそれがぜんぜんできなかった。時間配分を推察するには、文章題を読み込まなければならず、理解するのにも非常に時間がかかった。問題全体を眺めたとき、かなり戸惑ったのではないでしょうか」

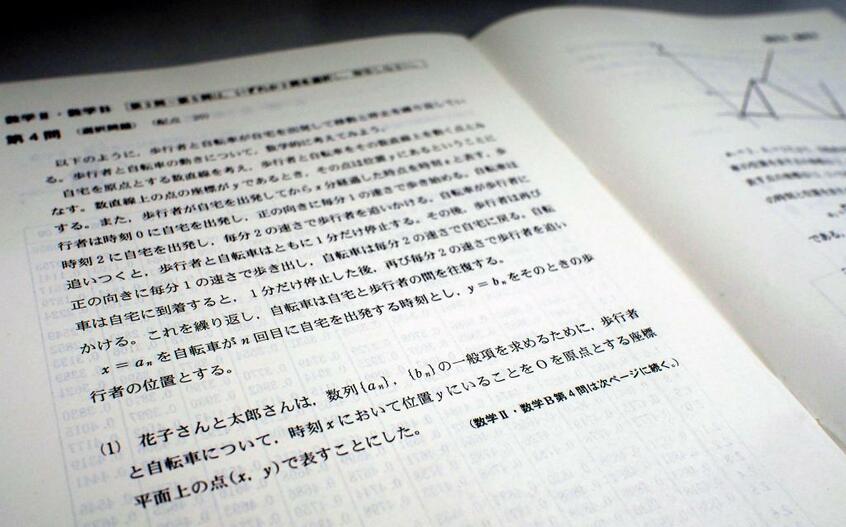

そう言って、富沢さんは数学II・Bの第4問を例に挙げた。この問題は歩行者と自転車の相互の動きについて問うもの。自宅を出た歩行者を自転車が追いかけ、出会った2人は1分間停まる。その後、自転車は自宅に戻り、1分間停まり、また歩行者を追いかける、という動きを繰り返す。

「日常生活の状況を数学的に考えさせる問題なんですが、非常に設定が複雑なうえ、文章も長い。この問題文を読んで、内容を一発で理解するのはなかなか難しいでしょう。文章読解力も含めて、時間内にさまざまな情報を処理する総合的な数学的思考力が求められる問題です」

メインの文章題に加えて、それを解こうとする「太郎と花子」の会話文があり、この2つの文章が絡み合うなかに設問が盛り込まれている。

「基本的に、教科書には『太郎と花子』形式の問題は出てきません。こういった複数の素材を含む場面設定の問題を解くには、基礎をきちんと身に着けたうえで、共通テスト向けにつくられた問題の演習を重ねないと対応できないでしょう」