■根治率の高い手術が進行がんの第1選択肢

冒頭で記したように、食道は食べ物や飲み物を口から胃へ送る重要な役割を担っている。そのためがんで傷害されると、生活の質(QOL)や栄養状態が大きく妨げられる。

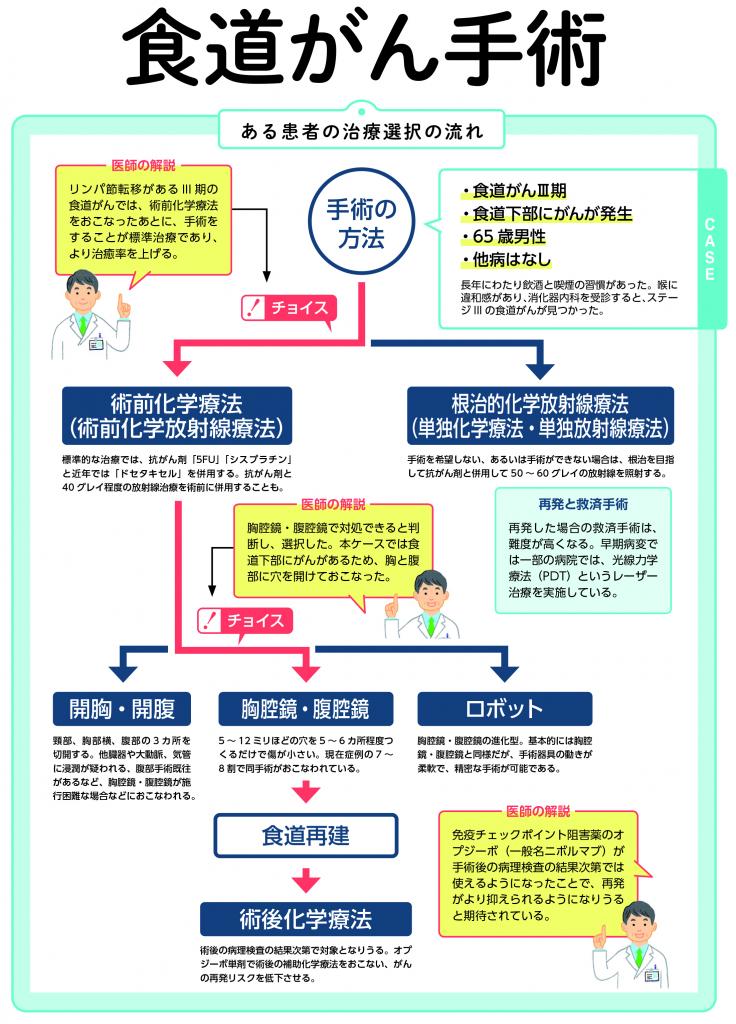

症状もなく、がんが粘膜にとどまっているごく早期の状態であれば内視鏡治療が可能だが、それより進行すると手術が必要になる。早期のI期では、抗がん剤治療と放射線治療を組み合わせた化学放射線療法という選択肢も、近年、治療成績の向上が示されている。

■II期、III期の標準は術前化学療法+手術

しかし、上図のケースのように、喉がしみる、引っかかる感じがするなどの自覚症状がある場合は、II期、III期まで進行していることが多い。進行がんでは、手術を第1選択の治療にしたほうが根治率は高くなる。

国立がん研究センター東病院の藤田武郎医師はこう話す。

「手術はからだの負担が生じるため、ためらう人もいますが、化学放射線療法も同様に中長期的な心肺機能低下を起こすことが示されており、長期的QOLは手術と変わりないとの報告も多くあります。また進行がんでは化学放射線療法でがんが完全になくならない場合も多く、一度がんが消失しても再発する可能性は手術より高いとされています。もし再発した場合は、放射線の照射でもろくなった食道に手術をおこなわなければならず、より難度が高くなります」

2000年ごろまでは、大がかりな開胸・開腹手術が多くおこなわれていたが、現在は数ミリの穴を5~6カ所程度つくりおこなう胸腔鏡・腹腔鏡手術が主流で7~8割を占める。近年ではより進化したロボット手術をおこなう病院も増えつつある。

今回チャート図に示したのはステージIIIの治療の流れだ。

「ステージII、IIIは、術前化学療法をおこなった後に手術をするのが標準治療となっています。術前化学療法は、抗がん剤を2~3サイクルおこなうことを基本とします」(藤田医師)

この患者の場合は、術前化学療法のあとに、胸腔鏡と腹腔鏡による手術を選択。食道の病変部と所属リンパ節を切除後、食道の残った部分を胃とつなぐ再建術をおこなった。肺がんや肺結核など、胸の病気にかかったことがある場合は、「縦隔鏡手術」を検討することもある。