──生きづらさを抱える人も少なくありません。

病院を受診している人は、むしろ能力が高い人が多い印象があります。優秀なために、苦手なことまで強いられてしまうことが多く、仕事を任せられすぎて、メンタルダウンしてしまうのですね。私が診ているADHDの患者さんのおよそ半数は、そのような人たちです。

■閉塞を打ち破る突破力

ある大手企業で働く方は、過剰集中して倒れるまで仕事をし、うつ病を発症して休職。ベースにはADHDがありました。企画力のある方で、上司も評価し、期待もしている。しかし、休職を挟んだために昇進が遅れていました。そこで上司は、「手柄を立てさせ、昇進させてやろう」と考え、本人が企画した「会社始まって以来」の新規事業のプロジェクトリーダーに彼を任命したのです。

社内外との交渉や調整はADHDの人にとっては非常に苦手な分野です。すっかり疲れきってうつ状態となってしまったため、リーダーを外してもらうようお願いすることになりました。

企業側に「出世ルートに乗せてやろう」という考えはあっても、「彼のユニークさをうまく使おう」という発想はありません。発達障害のある人の才能をうまく生かすためには、昇進と昇給以外の方法を企業が用意しなければなりません。特別職をつくるなど柔軟な対応が必要です。

──日本は同調圧力が強いです。

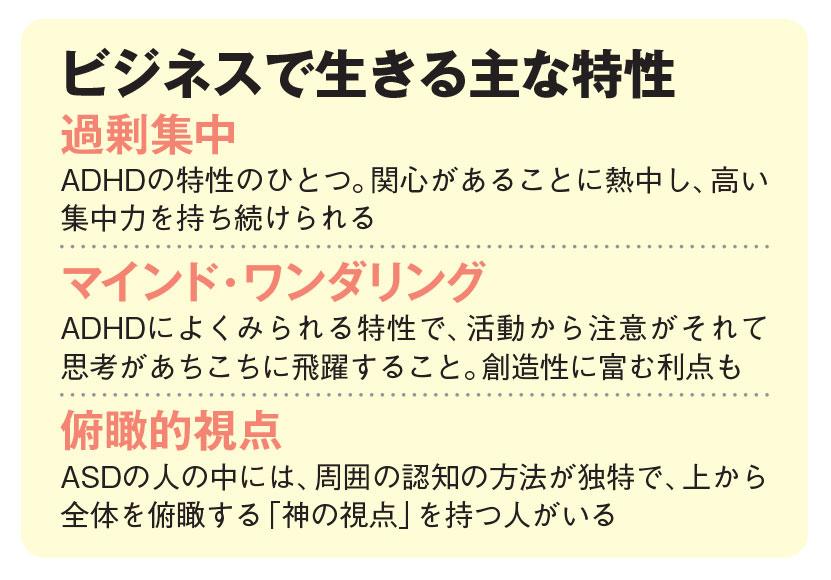

日本人の大部分は小児期から成人まで、比較的同質の集団の中で生きています。一方、組織になじまない、能力にばらつきの大きい発達障害の特性を持つ人たちは排除やバッシングの対象となりやすい。閉塞(へいそく)した状況を打ち破る発想や突破力を持つ彼らに、活躍できる環境や適切なサポートを用意しないのは、社会的な損失でもあるのです。

(構成/ライター・黒坂真由子)

※AERA 2022年12月19日号より抜粋