11系統の正式な終点は月島線の月島八丁目(後年月島に改称)だったが、実際の運行は二つ先の新佃島で折り返すのが定番だった。方向幕は「月島(新佃島)」になっていた。

写真の5000型は定員100人の大型ボギー車で、戦時下の1944年に輸送力増強用として5013~5024の12両が日本車輌で製造された。戦災で3両を失ったが、戦災復旧車2両が復帰して、1930年に製造された5001~5012の12両と合わせた23両が、新宿(後に大久保に統合)車庫に配置された。車幅が広いので運用できる線区が限られ、11・12系統に充当された。3扉車として製造されたが、戦後は中扉の使用を止め、閉切りにしていた。1957年から始まった更新工事で2扉車に改造された。ゆったりした車内で座席定員も多く、乗客の評判は良かった。筆者も幾度となく重厚な乗り心地を味わっている。

中央市場引込線の存在

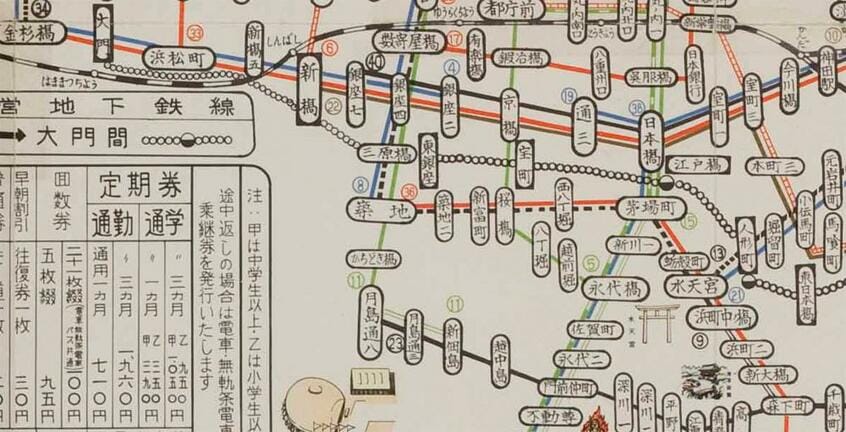

前回のコラム「両国駅前」編でも記したが、都電には、築地から築地中央市場場内に至る「中央市場引込線」が存在した。自動車燃料が逼迫した1944年、築地市場からの自動車輸送の代替として、貨物営業専用の中央市場引込線が敷設された。この引込線は勝鬨橋線の築地四丁目交差点から分岐して、新大橋通りの道路上を600mほど南西に進み、市場内の専用線に接続していた。

トラックに代わって活躍したのが、大正期に造られた400型四輪車だ。400型を貨車に改造した甲1型10両、400型を貨物用に簡易改造した甲400型31両、計41両の貨物電車が生鮮食料品等の輸送に充当された。戦中・戦後の混乱期、営業線の集積拠点に停車中の貨物電車から、物資を荷車などに積み替える光景が記録に残されている。

戦後になり、自動車燃料の需給などの社会情勢が好転してきたため、1949年9月で貨物営業は廃止された。貨物営業廃止後も中央市場引込線は軌道敷跡を残したが、1960年3月で正式に廃止された。

都電から地下鉄に移り変わるときも寂しさがつのったが、平成最後の秋に中央市場が築地から豊洲に移るのも、ひとつの時代の区切りを感じる。

■撮影:1963年8月18日