農家にはコミュニティーが不可欠

農家には「コミュニティー」が不可欠のようだ。

記者が稲作地域を取材していると、早朝から水路や農道、あぜ道の維持管理をする農家とよく出会った。

「水田農業は1人ではできない。農村コミュニティーがしっかりしていないと成り立たない」と、早場米の産地、千葉県匝瑳(そうさ)市の栄営農組合の伊藤秀雄顧問は言う。

「赤字経営で水田を手放したり、貸したりする人が一定数以上増えると、地域コミュニティーが分断されてしまい、水路などの維持管理ができなくなる。そうなったら、米は作れない」(伊藤さん)

鈴木特任教授は、米農家の大規模化を否定するつもりは全くない。「大規模化できるところは、できる限り、すべきだと思います」と話す。

だが、現実には全国の稲作耕地面積の41%(20年)は「山間地域」やその周辺の「中山間地域」であり、「経営規模の拡大は難しい」と指摘する。

27年度からでは「遅すぎる」

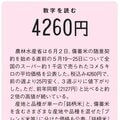

国は「食料・農業・農村基本計画」に基づき、米政策を27年度から根本的に見直すという。しかし、「それでは遅すぎる」と、鈴木特任教授は嘆く。

「生産者の高齢化で、あと5年以内に米作りを引退する人が続出する。政府は今すぐ『60キロ2万円の基準価格を設ける。市場価格との差額は払う』といった米作りを大きく後押しする表明をしなければ、間に合わない」(鈴木特任教授)

米農家を取材すると、米作りを引退した人の水田の引き受け手が見つからない状況がすでに進行していることを実感する。もう手遅れではないのか。そう記者が問うと、鈴木特任教授はこう話した。

「その可能性はあります」

米騒動は米不足時代の予兆なのか

今回の米騒動は本格的な米不足時代への予兆にすぎないのかもしれない。

米の価格もこれから先、そう簡単には下がらないだろう。消費者の不満ももちろんだが、それ以上に生産者の抱える問題は深刻ではないのか。日本の主食・米はどこへ行くのか。

取材中、米農家からこう尋ねられた。

「消費者はどう思っているのだろうか」

取材を通じて知ったことを数え、それを知らなかった過去の自分も鑑みて、こう答えるしかなかった。

「多くの消費者は、米不足の実態も生産者の現状も知らないと思います」

(AERA編集部・米倉昭仁)

こちらの記事もおすすめ 小泉「農機レンタル」発言に農家は唖然「あまりに勉強不足」 コンバイン2000万円「農機高すぎ」問題の深刻さ