「職場における性被害を防ぐには、ボトムアップは難しいと思います。経営のトップがしっかり性被害に対する姿勢や方針を従業員に周知することで、企業文化を変えていくことができます。そのためにも、トップには高い倫理観が求められます。こうした色々なアプローチをして、社会全体で性被害を許さない風土を築いていくことが重要です」

繰り返し性教育を

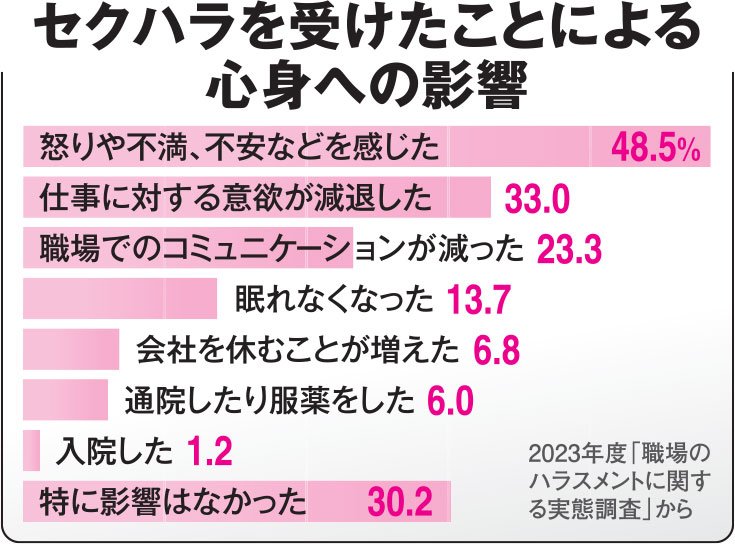

厚労省の「職場のハラスメントに関する実態調査」(23年度)によれば、セクハラを受けての心身への影響では、「怒りや不満、不安などを感じた」(48.5%)が最も多く、「眠れなくなった」(13.7%)、「通院したり服薬をした」(6%)などもあり、被害が深刻であることがわかる。早急な対策はまったなしだ。

性暴力被害の研究を進める、日本女子大学名誉教授の大沢真知子さん(労働経済学)は「子どもの時からの教育が重要」と説く。

「性暴力の加害者が圧倒的に男性なのは、大もとには、子ども時代に植え付けられた『男は仕事、女は育児と介護』などの性別役割分担に基づく、『男らしさ』『女らしさ』という社会規範があります」

そうしたジェンダー秩序のようなものを親が家庭で無意識のうちに子どもに伝え、教育現場で増幅されていく。その結果、男性は支配的な態度を身につけ女性に対して差別的な意識を持ち、性加害に繋がっていく。ジェンダー秩序を変えるには、「包括的な性教育」が重要。性の多様性や人権の尊重、生殖に関する健康など人が生まれながらにしてもつ尊厳や権利について、子どもの時から段階的に繰り返し教えていくことが求められると、大沢さんは言う。

「そうしていくことで、性暴力の被害者も加害者も出さない社会をつくることが大切です」

(編集部・野村昌二)

※AERA 2025年5月26日号より抜粋

こちらの記事もおすすめ セクハラ被害によって絶たれたキャリア、心身の影響 被害者が救済される制度や法整備が急務