「町中華」が話題となり、うどんもチェーン店展開で人気を集めるなか、最近町の蕎麦屋さんが減っているという。かつてはファミリーレストランやファストフード代わりに胃袋を支えていた。AERA 2025年4月14日号より。

【フォトギャラリー】自治体も支える昭和から愛された我が町食堂

* * *

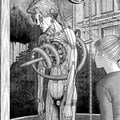

小学生のときは読めなかった「幾楚者(きそば)」の崩し文字がたなびくのれんと、食品サンプル。そんなアイコンに誘われて扉を開くと、サッと食べられる昼食を求める会社員や、夕食を囲む近所の家族連れ、また家路につく前にちょっとだけ寄り道したい飲んべえなど、いろんな人が思い思いに蕎麦屋を楽しんでいる──。かつては東京中のどこの町にも、そんな町のお蕎麦屋さんがあった。

ところが蕎麦好きの女性編集者(50代)はこう話す。

「出先でも会社でも、昼は食後に眠くなりにくいお蕎麦と決めていたんですが……」

そんな自分ルールを実行できなくなったのは、数年前から。各駅停車しか停まらない私鉄の駅前でも、バスしか足がない住宅街の小さな商店街でも、少なくとも一軒はあったはずの町のお蕎麦屋さんののれんを、見つけるのがむずかしくなったという。

支店がほとんどない個人経営の町のお蕎麦屋さんが加入している「東京都麺類協同組合」によると、加入者数も約40年前の約4千軒から、今は約1千軒に。東京都内では、毎年75軒の町のお蕎麦屋さんが閉店している計算になる。

後継者不足が原因

「経営難で閉店する店はこの時代でも意外に少なく、多くは後継者不足が原因です。高齢の店主が体力が続くまで店に立ち、いよいよ引退となったときに店を畳むというケースが多いと思います」(東京都麺類協同組合・事務局)

というのも店を持つこととは、店の土地建物を持つことを意味した時代から創業しているお蕎麦屋さんが多いから。つまりその2代目、3代目となった今も、テナント代が要らないことが大きいほか、家族経営も多いため、バブル崩壊や数々の○○ショックを経た今も、「残っている店の多くは繁盛している店と言っていいと思います」(同)。

ここでちょっと、高度成長期の町のお蕎麦屋さんの様子をのぞいてみよう。参考にさせてもらったのは、視聴率30%超えの昭和の人気ドラマとして知られ、以前BSで45年ぶりの再放送もあったドラマ「肝っ玉かあさん」(作・平岩弓枝、主演・京塚昌子)だ。