異なる「恐怖」の実感

「子ども向けの辞書では、『怖い』は『恐ろしい』、『恐ろしい』は『怖い』と説明しているものもあります。ですが、『怖い』と『恐ろしい』は明確に異なります。自分の身にじかに及ぶものに対しては『怖い』。一方で、自分の力ではどうしようもない大きな力が働いたときには『恐ろしい』を使っていると思いませんか?」

たとえそれがフィクションであっても、まるでそこに心霊がいるのではないかと感じるような映画を見たり、小説を読んだりしたときには、そのリアルな感じが「怖い」。大災害や核の脅威など、立ち尽くすような絶望を感じれば「恐ろしい」。どちらも「身体がブルブル震える感じ」は変わらないが、そこにははっきりと違う恐怖の実感がこもっている。

もう一つ、飯間さんが注目するのが個人と集団の視点だ。

「何かひどいことが起きて、それが自分一人に関係するときは『怖い』。その現象が人類に災厄をもたらすといった文脈になると『恐ろしい』と表現します。子どもはよく『怖い』と言いますが、それはまだ自分が中心で、人類に襲いかかる災厄なんて考えないから。日々生きていくなかでさまざまな知識や感情を習得していくとともに、言葉も使い分けていくのです」

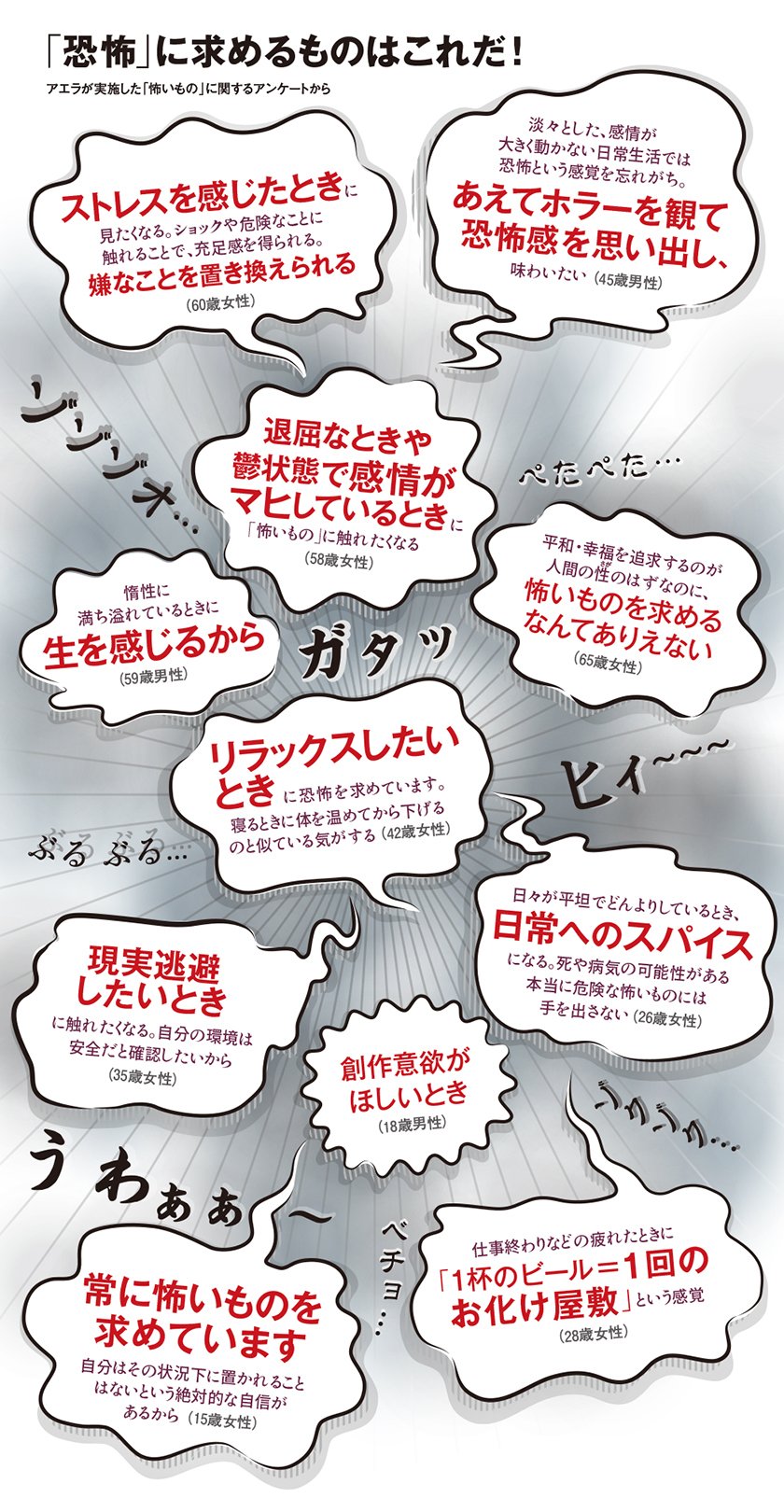

怖いと恐ろしい。文字にすれば単純にも見えるが、その言葉がはらむ感情は複雑だ。また、一括りに恐怖といってもその対象は幅広く、アエラが実施した「怖いもの」に関するアンケートにも幽霊や妖怪から災害や人間関係、水など多種多様な恐怖感情が寄せられた。(編集部・福井しほ)

※AERA 2025年2月24日号より抜粋

![AERA (アエラ) 2025年 2/24 増大号【表紙:富江(伊藤潤二 描き下ろし・蜷川実花 背景写真)】 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51CfyXVHznL._SL500_.jpg)