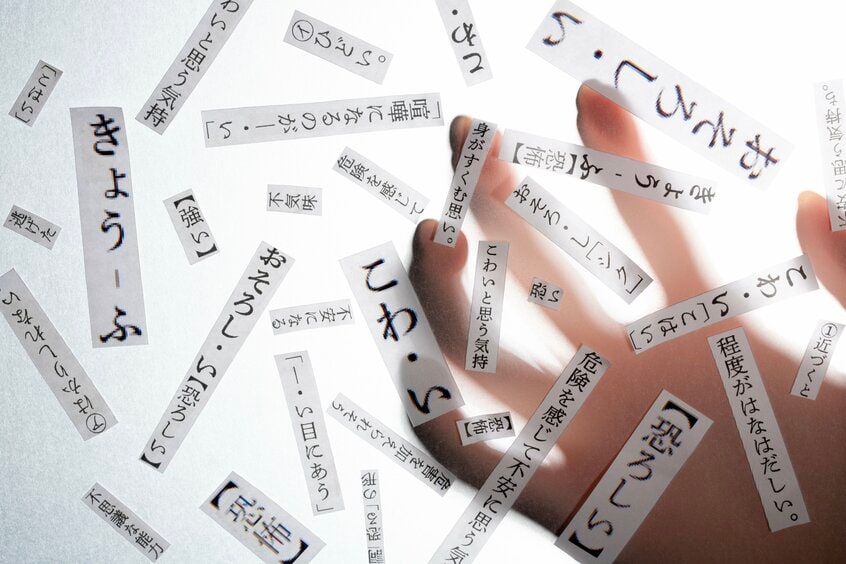

一括りに「恐怖」といっても、その対象や意味は幅広い。この「こわい」の字は、“怖い”と“恐い”のどっち? そもそもどんな感情を指す言葉なのか──。掴めそうで掴めない「こわい」を考えてみる。AERA 2025年2月24日号より。

* * *

入院中の女性患者がこぼした言葉に引っかかった。

「昨日の夜はこわかった」

こわい? 確かに夜の病院が苦手な人もいるだろう。でも、この患者さんは1カ月近く入院しているのに急にどうして。不思議に思いながら会話を続けるうちにピンときた。看護師の女性(38)は言う。

「苦しい、しんどいことを『こわい』と言っていたんです。このあたりの方言のようで、体感ではお年寄りの7~8割が『こわい』と訴えますね」

女性は、東北地方のある病院で働いている。生まれも育ちも東京で、結婚を機に東北に居を移した。これまで「こわい」といえば恐怖を表すものだと思っていたため、初めて聞いたときは衝撃を受けた。

『都道府県別 全国方言辞典』(三省堂)を引くと、「こわい」には「疲れてきつい」(北海道)のほかにも、「恥ずかしい」(岐阜)など地域によって異なる使い方がされていることがわかる。

恐怖、疲れる、恥ずかしい。異なるシチュエーションで使う言葉だが、相通じるものがあるのだろうか。『三省堂国語辞典』の編纂者の一人、飯間浩明さん(57)は言う。

「大昔の言葉なのではっきりとした関係はわかりません。ただ、硬いご飯を強飯(こわめし)と呼ぶように、『こわい』は語源的に硬いという意味に関係があると考えられます」

苦しくて厳しい表情になり、「こわい」。緊張したり、失敗したりして表情が硬くなり、「こわい」。いずれも共通するのは「硬い」がベースにあり、自分の思い通りにならないことへの違和感を表していることだ。

日本語では、恐怖を表す言葉はほかに「恐ろしい」もある。飯間さんは、私たちは無意識に二つの言葉を使い分けていると指摘する。