第一次産業どうするか

近藤さんは批判の背景に、クマという動物が持つ「ある特性」があるとも感じている。

「クマは『人を二分する動物』。『かわいそう』『殺すな』『山に返してやれ』という方々と、『何言ってんだ、毎日クマが出る地域に住んでみろ』『お前の家にクマを送りつけてやる』という人たちと。人を『一頭も殺すな』派と『全滅させろ』派の二大勢力に分けてしまう。クマにはそんな一面もありますね」

いまの状況は、いつ頃「解決」できるのか。近藤さんは「気持ちとしては2、3年で。でも実際は簡単ではない」と話す。

「畑に電気柵を張る対策をすべきとわかっていても、農家の方も高齢で『もう張るのはしんどい』と。電気柵など対策用の資材を買えなくはないけど『子どもも後は継がないし、俺も来年にはやめる。いまから買ってもなぁ』という話もよく聞く。これはもはや、『過疎地においての第一次産業の後継者をどう維持するか』についての話なんです」

自治体としての戦略を

クマと鉢合わせしないよう草刈りをしたい。でも過疎化が進み住民の手ではできない。そうなったとき、誰がそれをやるのか。行政はどこまで手助けするのか。自治体としての「戦略」を真剣に、具体的に考えなければいけない段階に来ていると近藤さんは警鐘を鳴らす。

「核は『人が減る中で、地域社会をどう維持するか』を行政がどう考えるのか、です。クマは、その中の一部でしかない。解決には10年20年かかる。そう想定せざるを得ないと思います」

猛暑が続く夏。クマにとっては山の食物資源が乏しい端境期であり、1年で最も体重が減り、活性が落ち、休息時間が長くなる個体もいる時期だという。

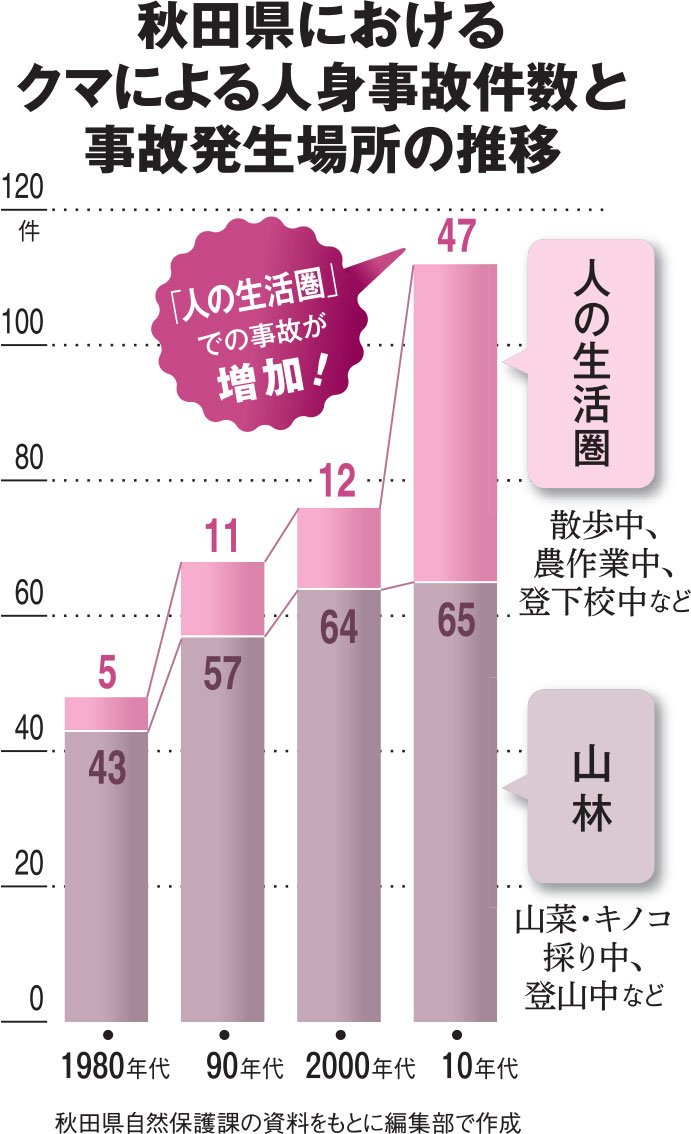

「そんな夏を経て、昨年の秋田県でのクマ出没は9月と10月に急増し、人身事故も増えました。11月から12月にかけて冬眠してくれるまで、まったく気の抜けない毎日が続きます」

(編集部・小長光哲郎)

※AERA 2024年8月26日号より抜粋