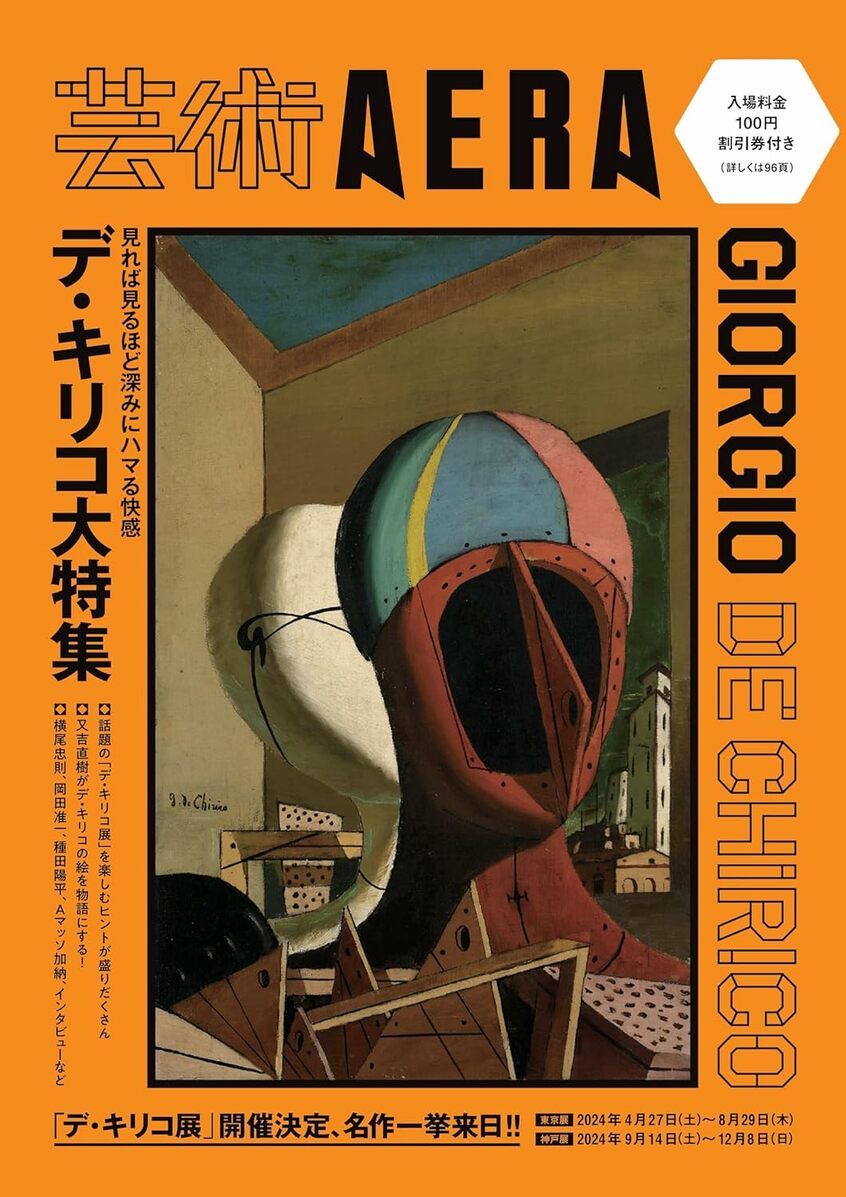

三谷幸喜やクエンティン・タランティーノなどの映画美術監督として国内外で有名な種田陽平さんは、21世紀になってようやく、時代がデ・キリコに追いついたと語ります。そんな種田さんに、デ・キリコの魅力や2024年4月27日(土)から東京都美術館で開催されている「デ・キリコ展」の楽しみ方を聞きました。美術展に合わせて発売された『【芸術AERA】デ・キリコ大特集』より特別公開します。

* * *

――種田さんが、デ・キリコの作品に最初に出会ったのはいつ頃ですか?

まだ美大に行く決心を固める前、中学や高校の頃です。広場やマヌカンを描いた初期の作品から、強烈な印象を受けたことを覚えていますね。

――映画の仕事をする中で、デ・キリコの作品からアイデアを思いつくことはあるのでしょうか?

この業界に入って約40年になりますが、デ・キリコの絵のイメージが浮かび上がってくることはよくあります。例えば、リアルな世界観を作り込みたいとき、リアルなものをそのまま映画美術として引用してもうまくいかないんです。むしろアンリアルなものに刺激され、そのイメージを変容させて表現することのほうが多いので、ふと思い出されるんですね。ロケハンを重ねていると、偶然目に映った光景の中にデ・キリコの描いていた空間が見えてくることも多いです。

――それは、なぜなのでしょうか?

デ・キリコが描いているのが、そこに登場人物を置きたくなる空間だからだと思います。彼の絵には主演俳優が足りないんです。広場のような開かれた場所は、そこが劇的な空間になりやすい。演者を登場させたくなるんです。

――よく、デ・キリコの絵は「舞台のようだ」とも言われますね。

それは、彼が描く地面が斜めに傾いていることも関係しているかもしれません。舞台美術では「開帳場セット」というのがあって、ステージの奥を高くして客席側に向けて舞台を斜めに傾けることがあります。水平だと一階席から見えにくくなることもありますから。演者さんは少し動きにくいかもしれませんが、お客さんには全体像や遠近感を感じてもらいやすくなるなどの効果があるんですね。

――そういえば、デ・キリコの絵は遠近表現も個性的ですね。

彼の絵では、両側に建物が描かれている時、左右で奥行きや遠近感がズレていることが多いですよね。それも舞台ではよくあることです。客席の中央で見て舞台セットを確認するんですが、構造上、客席の両翼の端の方からは遠近が少し狂って見えます。彼の絵はそれに似ているのだと思います。それに、遠方の建物がミニチュアのように描かれることもありますよね。これも舞台的です。舞台美術でも、遠景の建物や風景を板に小さめに描きそれを切り抜いた「切り出し」を背景の幕の前に立て遠近感を演出することがあります。