■“残虐な動画”見るうちにエスカレート

このような動画は、見た人にどのような影響を与えるか。それを考えさせられる事件が起きた。

3月、埼玉県戸田市の中学校で男性教員が刃物で切りつけられ負傷する事件が起きた。殺人未遂容疑で現行犯逮捕されたのは、高校生の少年。少年は「誰でもいいから人を殺したかった」「“残虐な動画”を見ているうちにエスカレートした」などと供述。少年がどの動画を見ていたかは不明だが、事件前月、戸田市に隣接するさいたま市で切断された猫の死骸が相次いで見つかった事件への関与も認めているという。

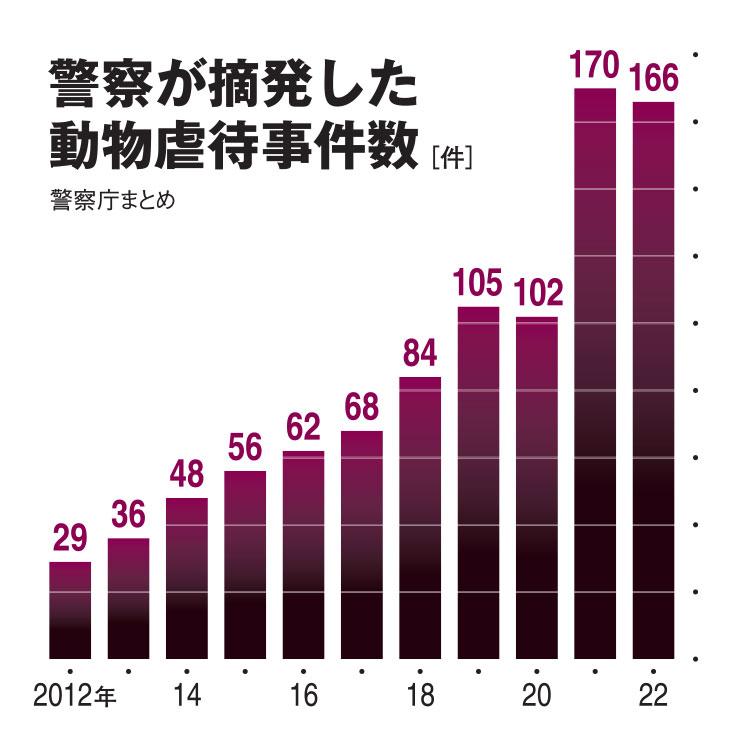

重大事件の予兆として、動物を虐待するケースは少なくない。

犯罪心理学が専門の東洋大学の桐生正幸教授は、「動物への虐待が人間に向かうのは稀」だとして、こう述べる。

「ただし、動物への虐待行為が、先天的に自分の感情をコントロールできないなどの生物学的要因に加え、幼少期に親から虐待を受けるなどして精神的苦痛を抱えている動機の場合、エスカレートすることがあります。そして、動物では満足できなくなり、虐待することで性的な興奮に結びついたりするとブレーキが利かなくなり、対象が人間に向かうと考えられます」

“残虐な”シーンは、視聴者の心理にどのような影響を与えるのか。発達心理学が専門の法政大学の渡辺弥生教授によれば、暴力シーンや攻撃シーンを見ると攻撃的な行動が高まることは、1960年代から海外の研究でよく知られているという。

「『モデリング理論』と呼ばれるもので、人だけでなくアニメのキャラクターなどモデルとなる他者の行動を、観察し真似をしながら学んでいくというものです。例えば、暴力シーンで、モデルが動物に残酷な行為をしている場面を観察するだけで、同様の行動を真似る可能性が高くなります。ただし、これは攻撃行動だけではなく、思いやりの行動についても当てはまり、他人の行動を観察するだけで学ぶことができるという考えです」

さらに、暴力シーンが攻撃行動を喚起する理論に焦点を当てると、ストレスとの関係も指摘されているという。嫌なことなどがあったりしてストレスを感じると、アドレナリンダやコルチゾンというホルモンが分泌されたり脳の扁桃体が興奮したりする。本来、人間が生きていくために必要なホルモンだが、慢性的に生理的に不安定な状態が続くと、自制心が揺らぎ、ネガティブな感情が喚起され攻撃的な行動に出る場合があるという。