学際的な研究センターも多く、筆者の研究に関連するところでは、リーガルテックに関する研究及び社会実装を行うCodeXや法分野にデザイン思考を融合させたプロジェクトを手がけるリーガルデザインラボがある。他にも従来の学術領域を超えた研究が多数行われているのを知り、このような環境がイノベーティブな研究を可能にし、それが社会にとってインパクトあるものとして還元されていくのだと強く感じたのである。また、スタンフォードらしく、「ユーザー中心」や「デザイン」といった概念が浸透しており、研究を行う社会的意義が明確に掲げられているのも新鮮な発見だった。

こうして「ユーザー中心」の法的サービスとはなにか、技術を生かして「正義へのアクセスをひらく」とはどのように実現できるのか、ということが大きな関心となった。そして、「ODRが新たな紛争解決の方法として社会に受容される」ためにはどう考えればよいのかということへ、研究テーマがシフトしていったのである。

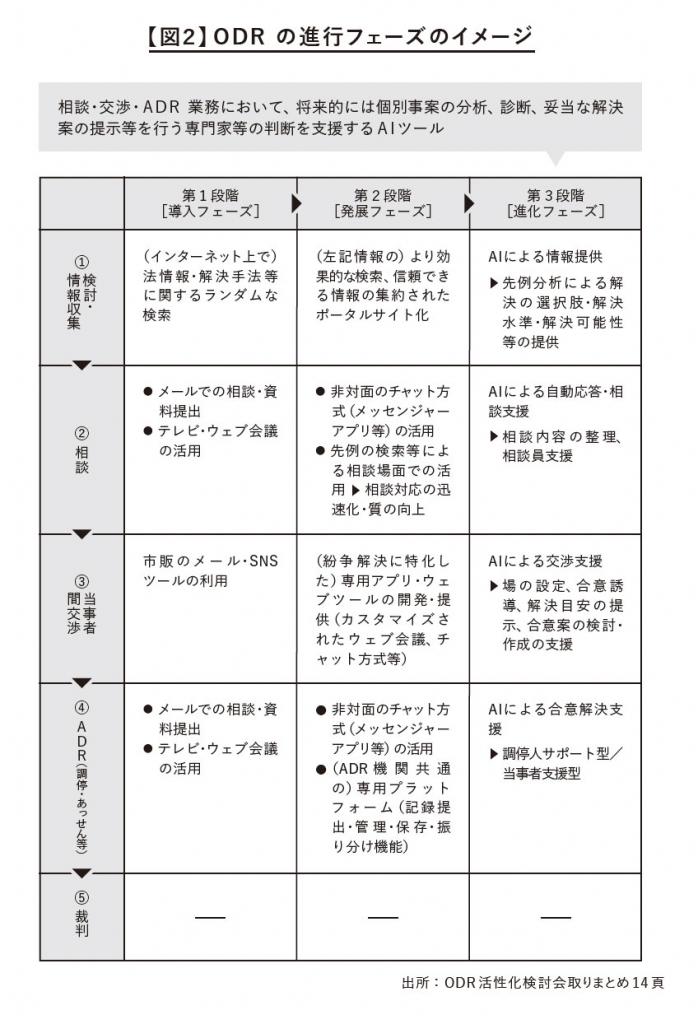

■ODRのプロセスと技術

研究をしていると、ODRとはなにか、どのような技術を使うのかといった質問をされることが多くある。【図2】(※外部配信先では図版などの画像が全部閲覧できない場合があります。図版をご覧になりたい方は、AERA dot.でご覧ください)はODRの進行フェーズをイメージしたもので、縦軸(1~4)に紛争解決のプロセスが示されている。先ほどの【図1】とも併せて、自分でなんらかのトラブル解決をしようとしたときに取るであろうアクションを想像すると理解しやすいかもしれない。

これまで、これらの紛争解決プロセスは、主に対面(一部電話等)で行われてきた。裁判であれば裁判官、ADRの場合は仲裁人や調停人が手続きを進める。他方で、これらの手続きを利用するには、経済的、心理的、時間的障壁等があり、使い勝手のよい仕組みとはいえないのが実情だった。そこで、技術を活用して、法的サービスへのアクセスの改善や利便性の向上を実現しようとするのがODRである。