「本」をテーマにした小説を集めた「本」に、47人の装丁家と装画家らがデザインを施す。本の未来を占う、スペシャルな展示会に行ってみた。

日本人ほど「紙」を愛する民族も珍しいのではないか。小さな買い物でも紙袋に入れてくれ、プレゼントにしたいと頼むと包装紙で包んでくれる。

とりわけ書店では、本を買えば、ブックカバーをかけてくれる。こんなサービスは海外ではないものだ。

そんなふうに愛され続けてきたはずなのに、ここ数年、紙の本の分が悪い。

「電子書籍で十分」「紙の本はなくなる」と声高に言う人も多い。だが電源もいらず、ページをめくればいつでも読める「本」は、実は無限の可能性があるともいえるのではないか。本の魅力を信じて、作家と装丁家、装画家が集まった美しい展示会に、その可能性をみてみよう。

●デザインも用紙も自在

白い店内に並んだラックに、色とりどりのファインペーパーが並んでいる。見本帳から紙を選んで、1枚から買うこともできる「竹尾 見本帖本店」(東京・神保町)は、紙好きにはたまらない場所だ。

企画展やセミナーが開かれるこちらの2階のスペースで10~11月、「本迷宮 本を巡る不思議な物語」展が催された。

会場には真っ白な壁や棚に、さまざまなカバーデザインが並べられていた。色合いも印象も見事に違うのだが、よく見るとすべてのカバーに同じタイトルが入っている。

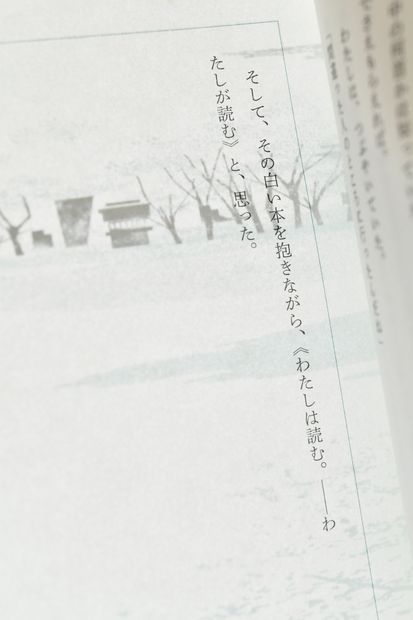

会場で限定発売されたその「本」、展示会と同じ名の『本迷宮 本を巡る不思議な物語』は、ミステリー・SF・純文学・幻想文学などのジャンルを超えて活躍する作家が、「本を巡る物語」をテーマに掌篇を執筆し、1冊にまとめたものだ。

限定300部で、本の背と表紙、裏表紙の部分を別々に合わせる「ドイツ装」という特殊な造本で作られている。

『本迷宮』にはカバーがない。ドイツ装の本にどのカバーをつけるのか、それは購入した人が選ぶという仕組み。会場に展示されているのは、日本図書設計家協会会員がデザインした24種類のカバーだったのだ。会場で本を買った人は、24種類のデザインの中から好きな3点を選ぶことができた。

カバー用紙は、1点のデザインにつき、「ヴァンヌーボV スノーホワイト」「エアラス スーパーホワイト」「サガンGA プラチナホワイト」の3種類を用意。印刷も、オフセット4色印刷にUV厚盛という仕様。印刷の専門家でなければピンとこないかもしれないが、実際に本にまとわせてみると、同じデザインでも、用紙によって発色や見え方が異なることに驚く。

まず、どのデザインにするかで迷い、選んだあとは用紙を決めるのに悩む。本好きにとってはまたとない経験になった。

ちなみにファインペーパーとは、独特のテクスチャーや豊富な色数があるなど、「紙そのものが持つ魅力を最大限に生かすように作られた」紙のこと。竹尾では、「品質がすぐれた・すてきな・巧みな」という意味の「fine」から「ファインペーパー」と呼んでいるそうだ。こうしたファインペーパーは、印刷するうえでの特徴も備えているので、ブックデザインや広告媒体などに使われているのだ。