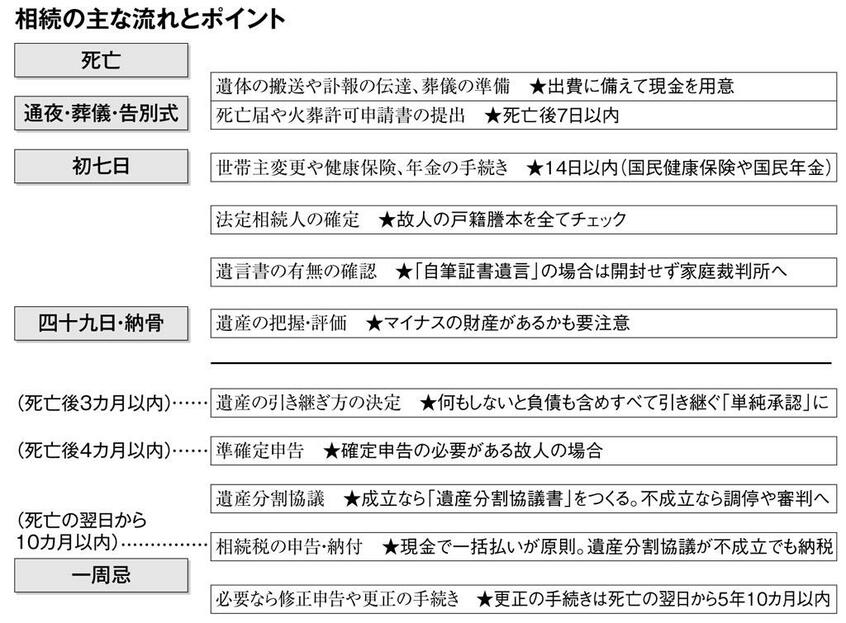

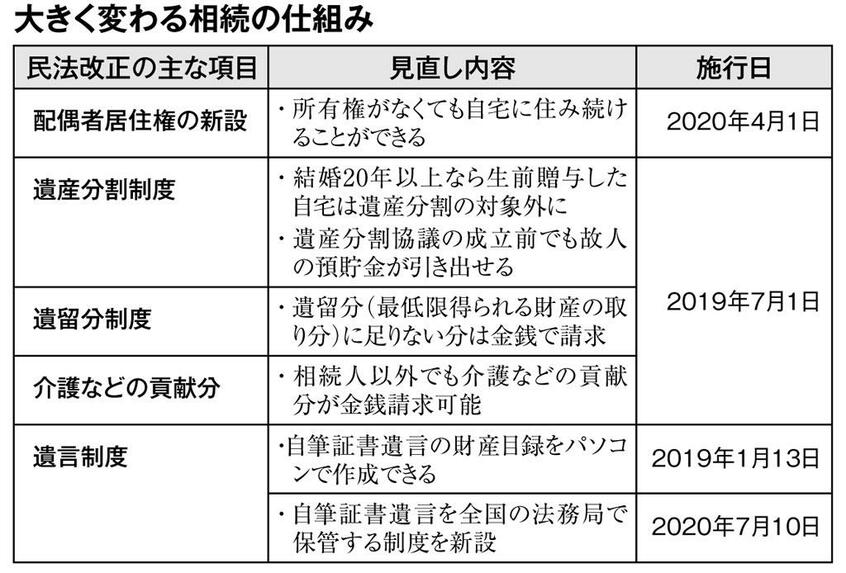

今年、改正民法が成立し、来年から相続の仕組みが大きく変化する。新たに作られた制度などもあり、いつかの時のために知っておくべき点も。Q&Aで徹底解説する。

Q:新設の「配偶者居住権」とは?

A:所有権がなくても自宅に住み続けられる

故人の配偶者は自宅を生前贈与されていなくても、今回の改正で住み続けやすくなる。住宅の権利を「所有権」と「居住権」に分け、配偶者が居住権を選択すれば、所有権が別の人に渡っても亡くなるまで住むことができる。

居住権の具体的なルールづくりはこれからだが、居住権の価値を所有権より低めに設定することで、高齢の配偶者を守る方向だ。この制度が施行されるのは、ほかの制度よりも遅い2020年4月。ルールが決まってから、活用法を検討したい。

Q:不動産はどうすべき?

A:住み続けないなら早めに売れ

不動産価格は下がらないという神話はすでに崩壊している。将来、老人ホームなどへの入居を考えているなら、相続を機に自宅を売ることも考えよう。

少子高齢化もあって、都心の一部以外では、不動産の値上がりは期待しにくい。不便な土地は、これから売ること自体難しくなっていく。維持費だけかかる「負動産」を背負い込むことになりかねない。

節税対策としてアパートやマンション経営をすすめられることもあるが、専門家は注意を呼びかける。

「空室が続いたり、建物の維持管理費がかさんだりするリスクがある、賃貸経営は一筋縄ではいきません」(相続税に詳しい佐藤和基税理士)

Q:介護の報酬をもらうには?

A:相続人以外でも貢献分は請求できる

相続人以外の親族にも、介護などの貢献分が認められるようになる。対象はいとこの孫ら6親等以内の血族と、おいやめいら3親等以内の配偶者だ。

「相続人でなくても、介護や看護などで貢献した場合、その分のお金を請求できるようになります。お世話になった人にも遺産を分ける道が開けます」(弁護士の小堀球美子氏)