よく噛んで味わうことが、脳を鍛える……。近年、噛むことと脳や認知症との関係が注目されています。「口から考える認知症」と題して各地でフォーラムを開催するNPO法人ハート・リング運動が講演内容を中心にまとめた書籍『「認知症が気になりだしたら、歯科にも行こう」は、なぜ?』では、新潟大学歯学部の山村健介教授が「食事でより多くの感覚を使うと、脳と咀嚼の関係が良好になる」と指摘しています。

* * *

皆さんは、1回の食事にどれくらいの時間をかけていますか?近くのコンビニに行けば、いつでも様々な食べ物が買え、現代生活は多忙な半面、確かにとても「便利」です。その便利さゆえに、より多くの仕事や予定をこなすことが可能となり、その結果、1回の食事にかける時間はますます短くなっているとも言えます。

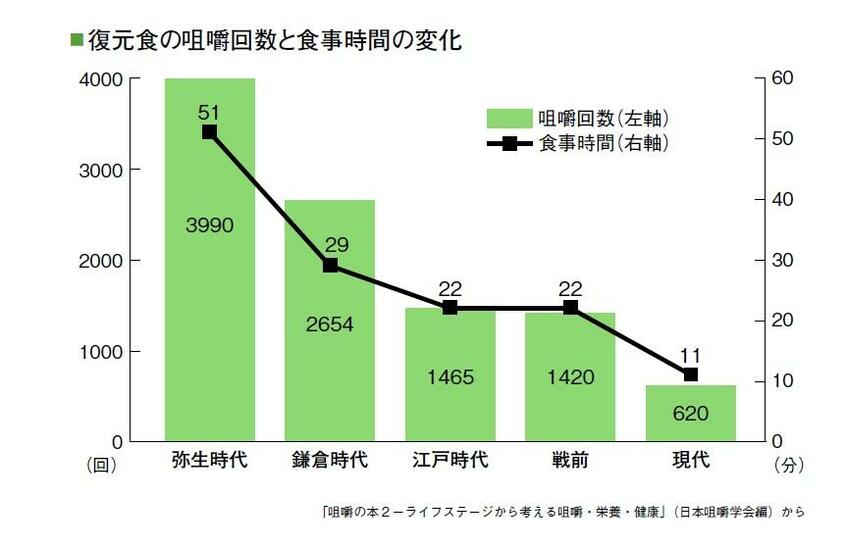

グラフは、弥生時代から現代までの推定咀嚼回数(噛む回数)と、それに伴う食事時間を試算した研究結果です。現代食においては、1食あたりの平均咀嚼回数が620回、食事時間はわずか10分であるのに対して、もし現代人が弥生時代と同じ内容の食事をするとしたら、およそ4千回噛んで、1時間を要するという結果となっています。それだけ時代と共に食べ物は軟らかくなり、人は噛まなくなっているのです。

かつて輸入冷凍餃子に農薬が混入されて、計10人が中毒を起こしたという事件が報道されました。食べ物をよく噛み、しっかり味わってからのみ込むことが習慣になっていれば、被害者はもっと少なかったのかもしれません。

■食べるとエネルギー代謝が活性化

咀嚼(噛むこと)は脳を使います。よく噛むと脳が活性化すると言われています。咀嚼運動そのものが脳を使うことも少なからず重要ですが、私が皆さんにお伝えしたいのは、食べる過程における「感覚認知」という機能です。

この機能に関して、犬を使った実験があります。口から摂った食事が、(1)そのまま普通に胃に入った場合と、(2)食事が食道を通過した後にあえて胃には届かないようにした場合、そして(3)「口から食べずに胃に直接栄養を注入した場合の三つを比較。食後に上昇するエネルギー代謝を調べたものです。口から食べた(1)(2)では、犬が食事をしたと認識したおよそ数分後、食べた物が小腸から吸収される前に、代謝が急速に上昇します。逆に(3)では、栄養が小腸で吸収されてから、ようやく代謝が上がり始めます。