BOOKSTAND

特集special feature

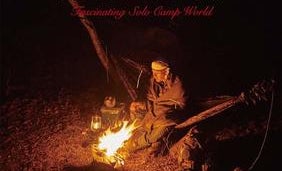

ヒロシ、YouTuberとして再ブレイク! 初のキャンプ本で愛用道具や実践術などこだわりを公開

「ヒロシです」のフレーズで始まる自虐ネタで一世を風靡したピン芸人のヒロシさん。今ではソロキャンパーブームの先駆者として人気を集めており、ソロキャンプの様子をおさめた動画を配信するYouTubeチャンネル「ヒロシちゃんねる」は登録者数93万人を超えています。 そんなヒロシさんのキャンプ道具、キャンプテク、動画撮影の極意などを惜しみなく公開した一冊が『ヒロシのソロキャンプ-~自分で見つけるキャンプの流儀~』です。 本書は、ソロキャンプに興味を持つ人、これから挑戦してみたい人にピッタリの内容です。たとえば第1章「ヒロシの全キャンプギア」では、テントやハンモック、寝袋、調理器具など、キャンプに必要な道具について、第2章「実践!いざソロキャンプへ」では、キャンプ場選びやサイト設営、調理などについて詳しく書かれています。ソロキャンプをするにあたってどんなアイテムをそろえればよいか、現地ではどう過ごせばよいかがわかり、初心者向けのソロキャンプガイドとして役立つ情報が満載です。 本書が他のハウツー本と違うのは、「ヒロシ流キャンプ」のこだわりがあふれんばかりに詰まっている点です。ヒロシさんは「自分勝手に載せたい写真を載せ、書きたい文章を書いただけの、これまで僕が出した本の中でもいちばんわがままな本に仕上がった」(本書より)と記していますが、その「わがまま」にこそ、ブーム先駆者の人気の秘密が隠されていました。 たとえば、さまざまな種類があるテントの中でも、ヒロシさんが愛用しているのは「パップテント」。「ドームテントと違ってポールだけでは自立しないし、重量も重く、さらに床の生地がないので建てる場所は限定される」(本書より)というデメリットもあるけれど「何よりサバイバル感を味わえるし、自然との一体感がたまらない」(本書より)とヒロシさんは言います。これがヒロシさんの「僕のキャンプは『無骨さ』がテーマだ」(本書より)というマインドにピッタリ。ほかにも、使っているアイテムやキャンプ場での過ごし方の一つひとつに思い入れがあり、読むほどにソロキャンプの奥深き世界へどんどん引き込まれていきます。 最低限のマニュアルはあるものの、あとは一人ひとりが自分の好きなようにこだわり、カスタムできるところがソロキャンプの醍醐味といえるのかもしれません。達人のヒロシさんを参考に、それぞれが自身のソロキャンプのスタイルを見つけていく。それもまた本書の楽しみ方ではないでしょうか。

『この世界の片隅に』のもとになった写真も 戦前・戦後の白黒写真をAIと人の手でカラー化

日本でカラー写真が普及したのは戦後のこと。それまではもっぱら白黒写真が一般的でした。白黒写真を見ると、時代の流れを感じるとともに、どことなく無機質な印象を受ける人が多いかもしれません。 書籍『AIとカラー化した写真でよみがえる戦前・戦争』は、そうした白黒写真への印象が「戦争と私たちの距離を遠ざけ、自分ごととして考えるきっかけを奪っていないでしょうか?」(本書より)という「問い」から始まりました。AI(人工知能)と人とのコラボレーションによって白黒写真をカラー化するという取り組みは、東京大学に在学する庭田杏珠さんと、東京大学大学院情報学環教授の渡邉英徳さんが共同でおこなっている「記憶の解凍プロジェクト」です。 本書で渡邉さんは以下のように記します。 「カラー化によって、白黒の世界で『凍り付いて』いた過去の時が『流れ』はじめ、遠いむかしの戦争が、いまの日常と地続きになります。そして、たとえば当時の世相・文化・生活のようすなど、写し込まれたできごとにまつわる、ゆたかな対話が生みだされます」(本書より) その言葉のとおり、写真が彩色されることで、人々の肌に生気が生まれ、自然は四季の色合いを見せ、街は活気づき、まるで凍っていた世界が生き返ったかのように感じます。 たとえば、とある家族が親戚と一緒にスイカを食べている写真、理髪店の前で撮られた仲が良さそうな母と息子の写真(アニメ映画『この世界の片隅に』冒頭シーンのもとになったといいます)、川で大勢の子どもたちが水遊びをする写真など。身近な日常の風景ばかりで、この中に自分のおじいちゃんやおばあちゃんがいてもおかしくないという気持ちにさせられます。 それは、戦争の写真についても同じです。空襲で焼け野原となった街、特攻隊の発進を見送る家族、玉音放送をラジオで聴いて涙を流す人々など、カラーで見る戦争の様子は大きなリアリティをもって胸に迫ってくるものがあり、「これは本当に起きたことなのだ」とその重みを突き付けられる思いです。 AI技術によって「自動色付け」はできるものの、それはあくまでも「下色付け」。最終的には、戦争体験者との対話や資料などをもとに手作業で色を修正して仕上げるそうです。たとえば、本書でも大きなインパクトを持つ、広島市に原子爆弾が投下されている写真。AIはきのこ雲を白く着色したそうですが、『この世界の片隅に』などの映画監督・片渕須直さんからの指摘や資料などを参考に、オレンジ色に寄せて色補正を加えたといいます。 カラー化された写真からはさまざまな物語が感じられます。戦争を「遠い昔の話」として風化させないためにも、この本を通して一人でも多くの人に当時の暮らしに思いを馳せていただきたいです。

『SATC』が25年の歳月を経てパワーアップ! 原作者が現代ニューヨークの恋愛事情を本音で記す

1998年から2004年にかけてアメリカで放送された大人気テレビドラマ『セックス・アンド・ザ・シティ』(『Sex and the City』、通称:『SATC』)。ニューヨークに住む30代独身女性4人の恋愛やセックスを赤裸々に描き出した本作は、日本でも多くの女性の支持を得て一世を風靡しました。 ドラマの原作は、ライターのキャンディス・ブシュネルさんが週刊紙『ニューヨーク・オブザーバー』に1994年から連載していたコラム「セックスとニューヨーク」です。あれから早25年の時を経て、当時30代だったキャンディスさんは50代後半に突入。そして、25年前とは異なる、現代のニューヨークを取り巻く熟年層の恋愛や性事情についてまとめた書籍『25年後のセックス・アンド・ザ・シティ』を発売しました。 子どもの巣立ち、熟年離婚、親の介護、更年期障害、病気の心配など、立ちはだかる壁は人それぞれですが、多くの人にとって40代、50代は新たな変化をむかえる年代でしょう。キャンディスさんは50代になって離婚を経験。本書ではシングルに戻った彼女が、「ニューヨークにはまだ、私がセックスできるチャンスはあるの?」(本書より)と疑問を投げかけるところから始まります。 「たとえセックスのチャンスがあったとしても、私には無理だろう」(本書より)と最初は恋愛市場へのカムバックに消極的だったキャンディスさんですが、大都会・ニューヨークはやはり刺激的! さまざまなチャンスが訪れ、さまざまな問題が発生します。 また、25年前と大きく異なるのがインターネットやSNSの存在です。キャンディスさんは「記事の実験」という名目のもと、出会い系サイト「Tinder」に登録。「私自身もババアだけれど、ジジイとはつながりたくないのだ。だって、それじゃあ日常生活とおんなじじゃない?」(本書より)なんて、彼女の本音もさく裂します。そして、興味のある男性の年齢層を22~38歳に設定したところ、若者たちからどっと反応が来ることに! その後、31歳のジュードと実際に会うことになりますが、その結末はぜひご自身でご覧あれ。 ほかにも、「カブ(中年女性が好きな若い男性)」との付き合い方、高額化粧品などの美容、50代以降の女性が大きな喪失感に陥る「ミドルエイジ・マッドネス」、おじいちゃん世代とのセックス問題などなど、人生のテーマが盛りだくさん。 あのころ、リアルタイムで『SATC』に熱狂していた人も今は40代、50代。キャンディスさんとともに年を重ねて同じような悩みを抱える人、そして、リアルタイムではなかったものの『SATC』に熱狂した経験がある多くの人にとって、『25年後のセックス・アンド・ザ・シティ』は、きっと新たなバイブルとなってくれるに違いありません。