1960年代の旧王電ビルは、正面の壁面に王電の社紋を残す貴重な建造物だった。一階通路の上にも「王電(元)入口」と大書きされた看板が掲示されて、王電の呼称が生きていた。現在は社紋も無くなり、「都電 荒川線 入口」の看板に掛け替えられている。

三ノ輪橋に王電が敷設した三ノ輪線が開業したのは1913年4月だった。王電時代は「三ノ輪」と呼称され、木造上屋付きのプラットホームに出札所と改札口がある郊外電車風のターミナルだった。1942年の東京市編入後に路線名を三河島線に、停留所名を三ノ輪橋にそれぞれ改称。翌1943年、東京都制施行で東京市電気局は東京都交通局に改称され、旧王電路線は市電を経て都電となった。

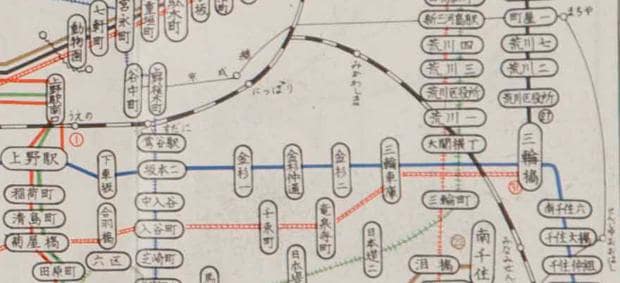

都電に仲間入りした1944年当時、三ノ輪橋を発着する系統は37系統(三ノ輪橋~王子駅前~大塚駅前)と38系統(三ノ輪橋~王子駅前~赤羽)の二系統だった。ちなみに早稲田方面へは王子駅前から早稲田を結ぶ32系統が運転されていた。戦後の運転系統改編で、三ノ輪橋を発着する都電は27系統赤羽行きとなり、早稲田方面へは荒川車庫前から早稲田を結ぶ32系統になった。その後、1972年11月に27系統の王子駅前~赤羽が廃止され、27系統は三ノ輪橋~王子駅前の運転に短縮された。

■先見性の高い「荒川線」

1974年10月に27・32系統の存続が決定された。両系統存続の背景には、平行した公共交通機関がないことと、運行路線のほとんどが専用軌道のため、交通渋滞の影響を受けないで定時運行できること、などがあげられる。同時に三河島線・荒川線・滝野川線・早稲田線から構成されていた両系統の走行線区名を荒川線に統一。伝統の系統番号を廃止して「荒川線」と掲示した都電が、三ノ輪橋から早稲田までを結ぶ運転となった。1978年4月から、車両や停留所などの諸施設を改良して「ワンマン運転」が実施された。

1911年に王電が産声を上げてから今年で108年になる。適切な路線ルートの選定と、交通渋滞に強い専用軌道の路線を敷設した王電の「先見性」を再認識するとともに、現存する唯一の都電路線として運行を続けている「荒川線」にエールを送りたい。

■撮影:1963年2月3日

◯諸河 久(もろかわ・ひさし)

1947年生まれ。東京都出身。写真家。日本大学経済学部、東京写真専門学院(現・東京ビジュアルアーツ)卒業。鉄道雑誌のスタッフを経てフリーカメラマンに。「諸河 久フォト・オフィス」を主宰。公益社団法人「日本写真家協会」会員、「桜門鉄遊会」代表幹事。著書に「都電の消えた街」(大正出版)「モノクロームの東京都電」(イカロス出版)などがあり、2018年12月に「モノクロームの私鉄原風景」(交通新聞社)を上梓した。