うまくいかなかった2度の手術。「もう完全に治ることはない」と医師は言った。「1年後の生存率1割」を覚悟して始まったがん患者の暮らしは3年目。46歳の今、思うことは……。2016年にがんの疑いを指摘された朝日新聞の野上祐記者の連載「書かずに死ねるか」。今回は2度目の手術の1カ月後から経験した「三つの苦難」について。

* * *

ずぶずぶと底なし沼にのみ込まれていくような3カ月間だった。一昨年の暮れから三つの苦難が次々にやってきて、追い詰められていった。

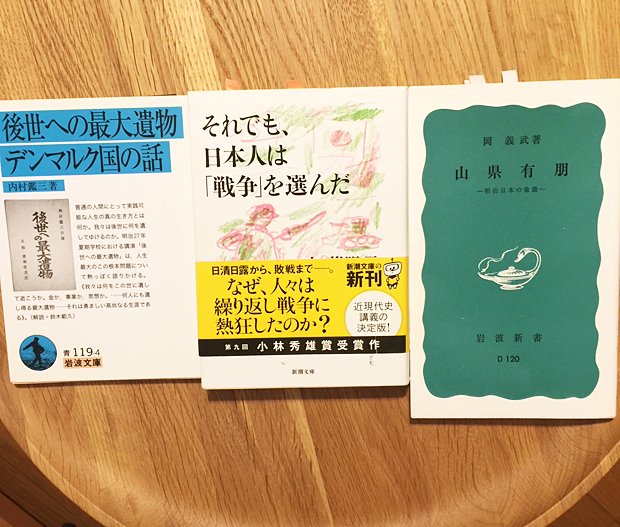

まず、本が読めなくなった。

そもそも読書のことでは悩んでいた。寿命が限られていることを考えれば、本で得た知識を生かす機会もなければ、本を楽しんでいる余裕もないのではないか、と。読めるうちは読もうと決めた矢先に起きた異変だった。

2度目の手術の翌月にあたる2016年12月。入院中のある日気づくと、本を読み出していつも2、3ページで閉じてしまう自分がいた。何を読んでも脳みそに霧がかかったようで、残らない。情報を収める引き出しが開かないといえばいいだろうか。

加えて、筋力も衰えている。「腹筋がないから座っていられない。腕の筋肉がないから読書もできない。寝たきりになる」と配偶者にこぼした。

なんだ本ぐらい。そう思う方も多いのではないか。だがこの頭では、治療や検査について肝心なときに、何も判断できない。寝たきりの深刻さは言うまでもない。考えるほど不安が募った。

これに追い打ちをかけたのが息苦しさだ。配偶者と並んで院内の廊下を少し散歩するだけで、胸も気分もせっぱ詰まってくる

肺が一回り、二回り縮んだ気がする。結果、吸って吐く間隔が短くなっていく。ハッ、ハッ、ハッ。目をつぶり、息が整うのを待ちながら、暗い気分になった。これが生涯続くのか。

三つ目は脚にきた。夕方になるとむずむずし始めるのだ。動かして気をまぎらわせるが、1分とたたずに居ても立ってもいられなくなる。マッサージも効くのはその間だけ。眠りが浅くなり、疲れがたまっていった。