年賀状の季節がくるたびに、「やっぱりきれいな字が書けるといいな……」と思うもの。でも、大人になってから、字を美しくするのはもう無理だとあきらめていませんか?

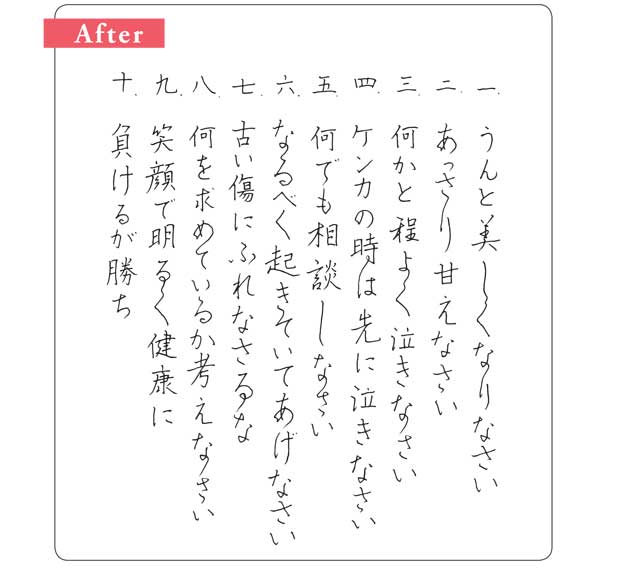

【写真】同じ生徒さんによる艶文字 ビフォー&アフター、誰でもマスターできる3つの理由はこちら

そんな人の救世主となってくれそうなのが、「艶文字ひらがな練習帳」(文藝春秋刊)を出版した名古屋在住の書家・西村真翔さんだ。

「これまで、字のおけいこというと、お手本を真似て書く『臨書』か、うすい字をなぞって書く『なぞり書き』が主流でした。でも、これだと、まねるお手本がなくなるととたんに書けなくなってしまい、なかなか自分の字として身につかないのです……」(西村さん)。

実際、西村さんの教室にも、「ペン字を20年間やっても上達しない」という生徒さんが来られたことがあり、その生徒さんにどうやって教えれば体得しやすいかを考えて作られたメソッドが、艶文字メソッドの始まりだったという。

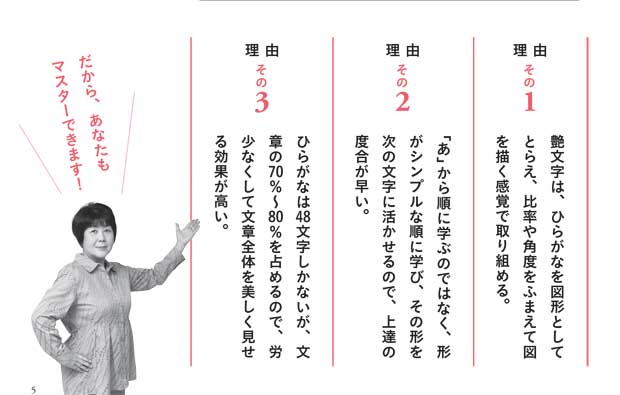

「艶文字メソッドの一番の特徴は、ひらがなを『図形』ととらえることです。この折れ線は角度がいくつ、この長さは、ここの3倍にあたる……など、ひらがなを図として記憶するので、忘れにくく、再現性が高いのです。また、艶文字メソッドでは、ひらがなを優先的に学ぶのですが、ひらがなは48文字しかないのに、日本語の文章の7割~8割をしめるので、労少なくして、文章全体をきれいに見せられます。非常に効率的で実践的なんです」(同)

ひらがなを学ぶときも、「あ」から順番に学んでいくわけではない。『艶文字ひらがな練習帳』では、一番最初に練習するのは、「く」、その次が、「へ」「つ」「し」となっている。この「学ぶ順番」にも、実は、ひらがなを体得しやすくするための秘訣が隠されている。

「『く』『へ』『つ』『し』は、シンプルな形なので、一見簡単にみえますが、実はひらがなを美しく書くためのエッセンスが詰まった文字なんです。ひらがなを美しく書くためには、曲線と直線をなめらかにつなげるSラインが重要なのですが、これらの文字は、曲線→直線→曲線→直線と切り替えるSラインが分かりやすく含まれているので、ここをしっかり練習すれば、美しい線の基本が身に付くわけです。また、『へ』は『く』を、『し』は『つ』を回転させたような形になっていますよね。だから、同時に練習すると形も頭に入りやすいんです」(同)

そう言われてみると、実はひらがなには、似たような形をしているもの、また、ある文字が他の文字の一部になっているもの、などが多いことに気付く。「そ」の下半分は「て」だし、「ろ」と「る」はほとんど同じ形である。

「そうなんです。たとえば、『め』『ぬ』『あ』なんかも、一部に『の』と似た形が使われていますよね。だからまず、『の』の基本をしっかり練習すれば、『め』『ぬ』『あ』もすぐきれいに書けるようになる。そういう風に、効率よく体得できる順番で学べば、最速で字はきれいになるのです」(同)

聞けば聞くほど、ロジカルに考えつくされた、「艶文字メソッド」。ところで、なぜ「艶文字」っていうのだろうか?

「この方法だともちろん、楷書のきれいな美文字も書けますが、基本の形ができているので、くずした続け字にも移行しやすいんです。続け字にすると美文字よりもさらに上品で色っぽいので、「艶文字」と名付けました。ぜひ、みなさんも艶文字を目指して頑張ってください」(同)