亡くなった父親と同居していた息子が、父親が書いたメモを見つけた。そこには、「自宅は○○へ、△△銀行の預金は××へ……」など、遺産をどう分けるかの具体策が書かれていた。

息子はきょうだいに、「父が作った遺言めいたものが出てきた」と告げて中身を見せようとした。すると、きょうだいはメモが法的に有効なものではないことを確かめたうえで、こう言い放ったという。

「そんなもの、見せなくてもいい。一切、見る必要はないな」

相続ならぬ“争続”がきょうだい間で始まったのは、それからだった──

「相続の仕事を引き受けるとき、遺言があるのとないのとでは遺産分割に対する緊張感がまるで違います。天と地の差があると言ってもいいほどです」

こう話すのは相続専門の税理士、廿野(つづの)幸一さん(50)だ。約25年間、相続一筋で腕を磨いてきた。手がけた案件は1千を超す。

相続の基本はもちろん葬儀や墓の準備なども解説している『もっと知って、ずっと安心 新・死後の手続き』(朝日新聞出版)でも、遺言について語っている。そんな大ベテランが遺言がない相続は緊張するというのである。

「子どもたちが皆、『親父が言っていた通り、お兄ちゃんが家をもらえばいいよ』と言っていたにしても、ハンコを押してくれる保証はありません。遺産分割協議書に実印を押してもらうまでは、安心できません」

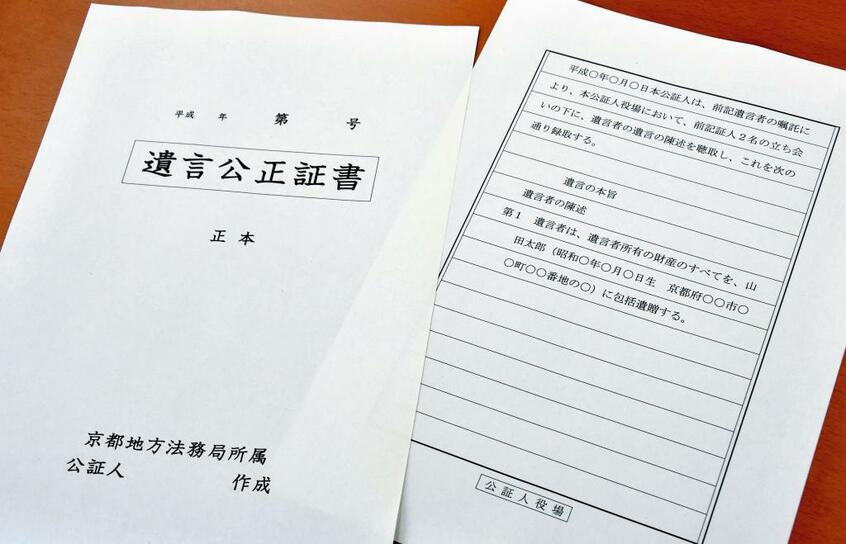

遺言とは死後に自分の財産をどう分けるかについて意思表示したもの。民法では「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の三つが定められている。

自筆証書遺言は文字どおり自らが手書きしたものだ。公正証書遺言と秘密証書遺言は、ともに公証役場で作る。遺言の内容を聞いたうえで公証人が作るものが公正証書遺言で、遺言書が中に入った封書を公証人に遺言と認めてもらうものが秘密証書遺言となる。

法的に有効な遺言には強い効力がある。銀行では預金が引き出せるし、法務局では土地や建物の登記の名義変更ができる。