超高齢社会で大きな問題なのが、要支援・要介護者の急増だ。その原因の一つとして近年、対策の重要性が叫ばれているのが、高齢期の骨折だ。週刊朝日ムック『新「名医」の最新治療2020』では、骨折の原因となる骨粗鬆症の原因や予防について、専門医に取材した。

* * *

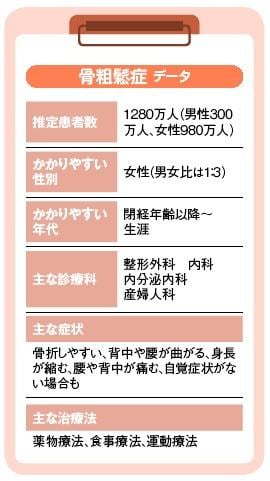

骨粗鬆症は、年齢とともに骨の強度が弱くなり、骨折しやすくなる病気だ。

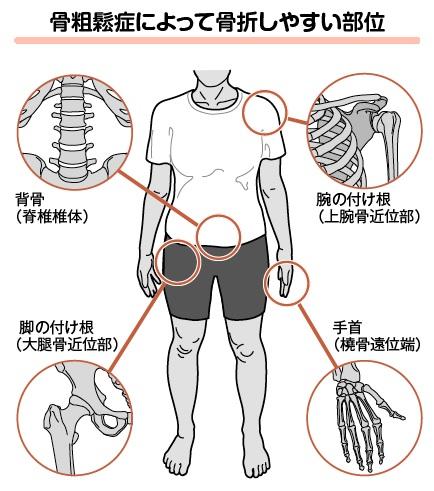

骨粗鬆症を発症すると、わずかな衝撃でも簡単に骨折してしまう。さらに“いつのまにか骨折”と表現されるように、日常のちょっとした動きや姿勢によって気がつかないうちに起きることもめずらしくない。背骨の圧迫骨折(椎体骨折)をはじめ、手首や肩の骨折、太ももの付け根である大腿骨近位部の骨折を起こすことが多い(イラスト参照)。なかでも大腿骨近位部骨折は、高齢で骨折すると歩けなくなることも多く、寝たきりの原因につながり、健康寿命を一気に縮めてしまうこともある。

わが国における65歳以上の要介護の原因は、1位が認知症で18・7%、2位が脳血管疾患(脳卒中)で18・1%、3位が高齢による衰弱で13・8%だが、次いで4位に骨折・転倒が12・5%で入る(厚生労働省国民生活基礎調査 2016年)。

にもかかわらず、「骨折→要介護→寝たきり」というマイナスのスパイラルに陥る主要因の骨粗鬆症についてはまだまだ認識が薄く、対策も十分ではないのが実情だ。

脳血管疾患や心疾患のリスクになることが十分に認知され、国を挙げて力を入れているメタボリックシンドロームとは対照的だ。

■骨折の予防は寝たきりの予防に

「市民講座などで一般の方々に骨粗鬆症の話をするときには、放置すると骨折を起こすこと、骨折は何歳になっても痛いこと、寝たきりになる危険性が高いことからまずご説明します」

そう話すのは、骨粗鬆症の予防・治療に力を入れる伊奈病院副院長の石橋英明医師だ。石橋医師は、「高齢者運動器疾患研究所」というNPO法人の代表理事も務める。