ネット上で顔が見えない相手からの人格否定や侮辱行為がエスカレートしている。誹謗中傷の被害に遭った場合、被害者や家族はどうすればいいのか。AERA 2020年12月14日号の記事を紹介する。

【いじめ写真の検出、24時間体制の監視…SNS大手「誹謗中傷」投稿対策はこちら】

* * *

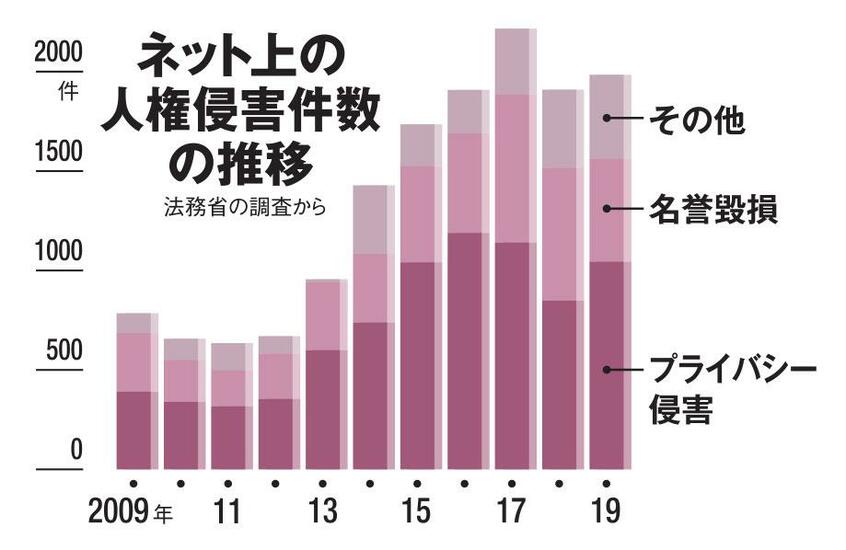

ネット社会になり、顔が見えない相手からの誹謗中傷による被害が深刻化している。法務省の調査によれば、2019年のネット上の人権侵害件数は1985件と、10年前の約2.5倍。内訳を見ると、誹謗中傷に当たる「プライバシー侵害」と「名誉毀損」の二つで全体の約8割を占める。

言葉の刃(やいば)は、多くの人を傷つける。

今年5月、プロレスラーの木村花さんがネット上での匿名の誹謗中傷を受けた末に亡くなった。警察は自殺とみている。

■自分は「正義」のつもり

愛知県の岡崎女子大学講師の花田経子さん(情報セキュリティー)は、ネットの普及で「限定された正義感を持つ人たち」が考えを発信しやすくなったと話す。

「情報の真偽を確かめもせず、自分がやっていることは正義だと信じている人たちのことです。誰もが自由に発信できるのはソーシャルメディアのメリットですが、特に匿名の下での発信はデメリットが伴います。誹謗中傷はそのデメリットの部分が出てきたものだと思います」

誹謗中傷の被害に遭った場合、被害者や家族はどうすればいいのか。花田さんは「まず証拠を残しておいてほしい」とアドバイスする。

「誹謗中傷された書き込みだけでなく、投稿された日時やURLも一緒にスクリーンショットやプリントアウトで保存しておくこと。証拠がなければ、警察への被害の訴えや弁護士への相談もできなくなります。自分のツイートも消さずに残しておいてください。見るのがつらい場合は、家族や友人にお願いしてもいいでしょう。また、日記やメモで被害に遭った時の状況を残しておくことも有効です」

一方、誹謗中傷に対して反論するのは避けた方がいいと話す。

「偏った正義感で誹謗中傷する人は反論されるとさらに激高するだけなので、その場での反論は逆効果です」(花田さん)

ネットでの誹謗中傷の対策として注目されているのが、IT企業でつくる一般社団法人セーファーインターネット協会(SIA)が6月末に協会のホームページ上に開設した「誹謗中傷ホットライン」だ。ネット上で誹謗中傷を受けている被害者が、投稿フォームで相談することによってプロバイダーへの削除の申請を代行する。