今年は元号が「昭和」になってからちょうど100年です。当時から現在にかけて、暮らしはどのように変わったのでしょうか? 「いちばん昭和らしい時代」である高度経済成長期(※1)の暮らしを、テーマ別にのぞいてみましょう。小中学生向けニュース雑誌「ジュニアエラ6月号」(朝日新聞出版)から紹介します。

【写真】昭和と今で、小学6年生の体形はどう変わった? データはこちら!

MENU

【電 話】ご近所に取り次いでもらっていた

【電 話】ご近所に取り次いでもらっていた

【テレビ】一家に1台、家族団らんの中心に

【テレビ】一家に1台、家族団らんの中心に

【お 金】銀行に10年預けると、2倍以上になった時代も

【お 金】銀行に10年預けると、2倍以上になった時代も

【食品】インスタントラーメンは昭和の象徴?

【食品】インスタントラーメンは昭和の象徴?

【オカルト】ノストラダムスの大予言が大流行

【オカルト】ノストラダムスの大予言が大流行

【電 話】ご近所に取り次いでもらっていた

昔は電話機のある家は少なく、遠くの家族や友達と連絡を取るときは手紙やはがきを書き、急ぎのときは電報を送っていました。LINEでいつでもすぐにやりとりできる今とはまったく違いますね。

公衆電話が広まったのは昭和28(1953)年ごろ。東京タワーの完成直後の昭和34(1959)年でも電話機の保有率は100人あたり5台ぐらいでした。急いで連絡を取りたいときは相手先の近所にある店や家に電話をかけて、その人を呼んでもらったのです。

【テレビ】一家に1台、家族団らんの中心に

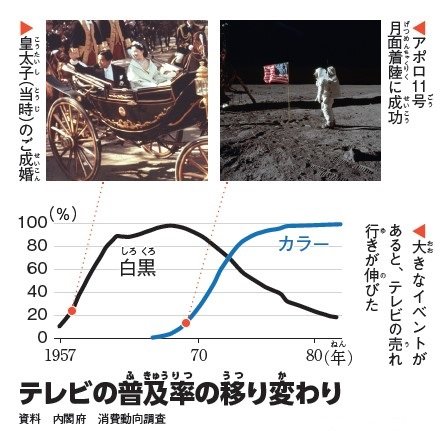

日本でテレビ放送がスタートした昭和28(1953)年当時、テレビは高級品で買える家は少なかったのです。三種の神器(※2)に数えられ、あこがれの対象でした。都市では駅前などに「街頭テレビ」が置かれ、大人たちが群れをなしてスポーツ観戦を楽しみました。

白黒テレビが約9割の家庭に普及したのは昭和39(1964)年のこと。テレビはお茶の間のいちばんいい場所に置かれ、アニメ「サザエさん」やコント番組「8時だョ!全員集合」などを家族みんなで楽しみました。スマホなどで家族それぞれが好みの動画を見る今とはずいぶん違いますね。

著者 開く閉じる