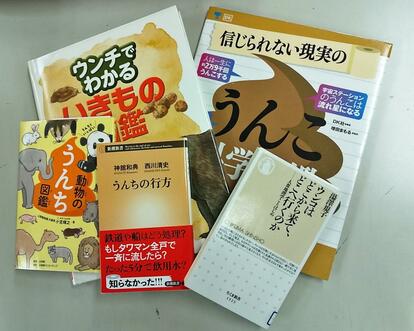

なぜか知らぬが、うんこが書籍のテーマになっている。書店に行くと、児童書のコーナーには絵本や図鑑が並び、新書の棚にも最近発売になったその手の本が目立つ。いったいなぜ今うんこ本なのだろう?

【写真】コロナ禍前には「うんこ祭り」を開催した 株式会社うんこの野畑社長

* * *

うんこ本出版ラッシュの先駆けは、何といっても『うんこドリル』(文響社)だ。2017年に発売となるや、売れに売れて現在シリーズ111作、累計800万部超えの大ヒットだという。書店によってはシリーズ作品が並ぶコーナーを作っているほどだ。

ただ、書店の棚にあるうんこ本は、「ドリル」ばかりではない。

例えば『ウンチでわかるいきもの図鑑』(アンディ・シード=文、クレア・アルモン=絵、NHK出版)の担当編集者は、

「うんちやおしっこに関する本は海外でも人気がある」

と話す。海外のブックフェアで本書を目にして翻訳・出版権を取得したという。

「ドリルのヒットにもあるように、うんこは子供に根強い人気があります。本書はイラストがソフトで、うんちをはじめ足跡や巣穴といった動物の生痕がテーマになっています。日本でも受けると考えて、権利を取得しました。実際にも親子でアウトドアしたときなど役に立つと好評をいただいてます」(担当編集者)

昨秋以降『信じられない現実のうんこ科学図鑑』(東京書籍)、『動物のうんち図鑑』(小学館クリエイティブ)などが刊行されたが、3月末には新たに『だれのうんち?──うんちでわかる動物のひみつ』(偕成社)が出版される予定だ。

偕成社の担当編集者は「これは売れるぞ」と直感している、と明かす。

「うんちのことは子供は昔から好きです。大人の世界でも腸内細菌への関心から、うんちは注目されています。うんちをしない動物はいないわけで、それから動物の生態がわかる本になっています」

食べ物の色でうんちの色も変わることや、縄張りを示すためのうんちの話、赤ちゃんコアラが母コアラのうんちを食べることでユーカリを消化する微生物を手に入れるなどの興味深い話が、写真入りで紹介されているという。