加えて当時のアメリカには、全世界に先駆けて大衆消費の時代が到来していたことも大きい。柔術や柔道は日本通や格闘技専門家といった一部の人々ではなく、大衆のニーズに応える形で消費の対象とされ、ゆえに一大ムーブメントになり得たのだ。

藪さんがこのテーマで研究を始めたのも、ある格闘技のムーブメントがきっかけの一つだった。

「1990年代半ば、中学生の頃に、アルティメット・ファイティング・チャンピオンシップ(UFC)という格闘技の大会に出合いました。そこでブラジリアン柔術を知り、地球の裏側の地で独自の進化を遂げていた柔術に、えもいえないロマンを感じました」

当時のUFCでは、日本を含む世界各国から参戦したキックボクサーや空手家、プロレスラーらがほぼノールールで凄惨(せいさん)な闘いを繰り広げた。この大会で圧倒的な強さを示し、第1回・第2回と連覇を成し遂げたのが「グレイシー柔術」を名乗るブラジルのホイス・グレイシーだった。

「同じ頃、ブラジリアン柔術以外にも、柔術や柔道の要素も取り入れて考案されたロシアの着衣格闘技であるサンボのように、日本の武道と関連がある格闘技が海外にあることを知り、未知の格闘技の歴史への興味が刺激されました」

■南米の日系人の惜しみない協力

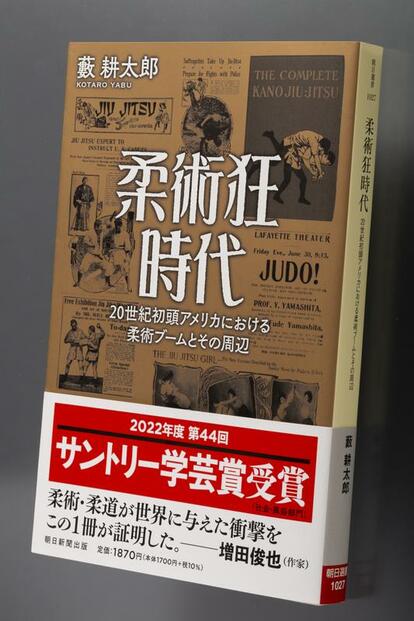

今回の選評で、井上章一さん(国際日本文化研究センター所長)に「あつめられたデータの数々にも、感心する。よくもこれだけの、とりわけ図像資料を渉猟しきったものだなと、脱帽した」と評されたが、200点以上も掲載された図版資料も本書の見どころだ。

藪さんは研究の資料調査のために、アメリカ、イギリス、アルゼンチン、パラグアイの4カ国を訪れている。資料が英米ほど整理されていない南米では、特に大変だった。

「南米では日系の方々にとてもお世話になりました。この研究は日系の方々の手助けなくてはありえませんでした」

アルゼンチンに調査に行った際、日系人のコミュニティーに知己を得て、さらにパラグアイの日系コミュニティーともつながりを得た。日系人の中には日本語を話せる人も多く、日本文化への愛着も人一倍だった。