AERAで連載中の「この人この本」では、いま読んでおくべき一冊を取り上げ、そこに込めた思いや舞台裏を著者にインタビュー。

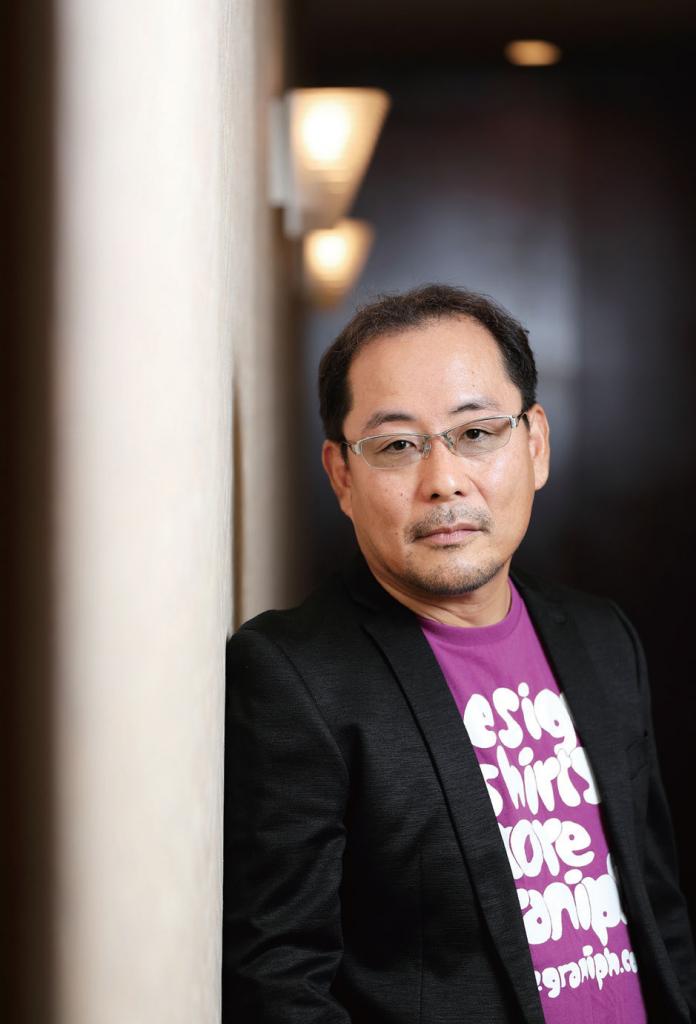

祖父の代で没落した宇喜多家に生まれた八郎(後の直家)は商いの重要性に早くから気づき、街での暮らしを通じて、自分の中の軸を築き上げていく。だが、否が応でも“お家再興”を背負うことになった直家は、武士の世界へと足を踏み入れていくことになり……。歴史小説『涅槃』では、舞台となる場所に何度も足を運び、「登場人物がなにを食べているか」まで細かく設定したという、著者の垣根涼介さんに同著にかける思いを聞いた。

* * *

斎藤道三、松永久秀に並ぶ、悪名高き戦国武将──。宇喜多直家について語られるとき、必ずと言っていいほど付きまとう言葉だ。けれど垣根涼介さん(55)は、それがどうしても解せなかった。

「僕が調べる限り、直家はそこまで悪いことをしていたとは思えなかった。それなのに死後440年にわたり、あまりにも評判が悪かった。気の毒だなと思い、僕くらいは味方をしてもいいのではないか、と筆を執りました」

小説の中だけでも名誉を挽回させていくことはできないか。そんな思いに駆られ、史実と創作の世界を結びつけながら直家の人生を辿った小説『涅槃』は、900ページを超える長編大作となった。

そもそもなぜ、直家は悪名高い人物として語られるようになったのか。一つは、織田家と毛利家を天秤にかけながら50万石級の戦国大名にのし上がったということ。加えて、直家が武士の発想ではなく、商人の発想を持っていたことも「何を考えているのかわからない」という悪評に繋がった。どちらも直家の一つの側面を切り取ったに過ぎない。

「なにより直家は、“より良い負け方”にこだわった人物だ」と垣根さんは言う。

「織田と毛利に挟まれ、独自存続はほぼ望めないと知りつつも、それならば少しでも良い条件で生き残ってやろう、と考えていたのではないか」