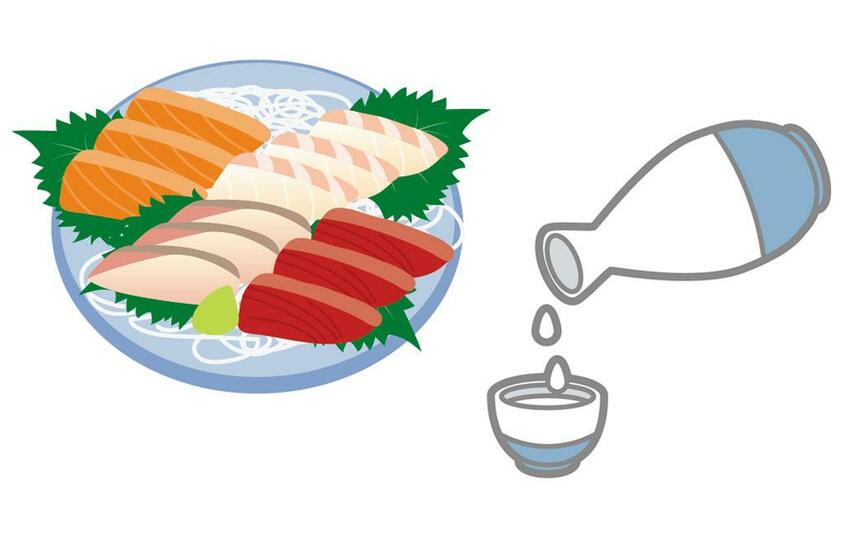

風呂から上がるころ、妻が夕食の買い物を終えて帰宅。18時ごろには夕食を囲む。この日はAさんの好物のマグロの刺し身。お酒好きで晩酌が大きな楽しみであるため、日本酒もお猪口に少しだけ。夕食の後はテレビを見てゆっくり過ごし、好きな時代劇の放送を見て、深夜ラジオを聴きながら23時ごろに就寝。一日を終え、自分の寝床で眠りにつく。「家に帰ってきて良かった」としみじみ感じながら──。

入院中は、朝は院内放送と看護師のかけ声で目を覚まし、ほとんどの時間をテレビを見て過ごしていた。カーテンを挟んで常に隣に人がいるため、咳をするにも気を使う。唯一の楽しみである食事も、バランスが良いのはわかるが、薄味で味気ない。夜は消灯時間になると一斉に電気が消え、目が冴えていると、夜が果てしなく長く感じた。一日を自由に過ごせることがどれだけありがたいことなのか、入院生活を経て実感している。

残る願いは、体が動くうちに、車で片道3時間ほどの故郷の町に妻とともに帰ることだ。幼なじみが経営するすし屋のカウンターで、懐かしい顔ぶれとともに、すしをつまみたい。生まれ育った街並みにも、“最後のあいさつ”をしたいと願う。

「終末期になると特に、『家に帰りたい』『好きなものを食べたい』『誰かにそばにいてほしい』など、自分の意思が明確になってくる人が多い」

こう話すのは、多くの在宅看取りを支えてきた看護師の大軒愛美さんだ。ただでさえ制約が多い入院生活だが、コロナ禍により面会制限が設けられるなど、入院生活の制約に拍車がかかる。

「特に末期がんのように、治療する段階に区切りがつき、あとは“残された時間”という段階に入ると、より“どう過ごすか”ということを考えるようになる。体が動くうちは、自分が心地よい場所で思うように過ごしたいと考えるのはごく自然な流れです」(大軒さん)

◆食べたいものを食べたい量だけ

病院と自宅での過ごし方を比較する中で、特に大きいのが食事の自由度だ。冒頭のAさんも「食べられるうちに、思う存分、好物が食べたい」という明確な意思があった。仮に体が不自由な状態であっても、食欲があるうちは、一日を過ごす上で食事は大きな楽しみとなる。だが病院食は栄養バランスを考えて作られているものの、多くの場合、「好んで食べる」というものではない。