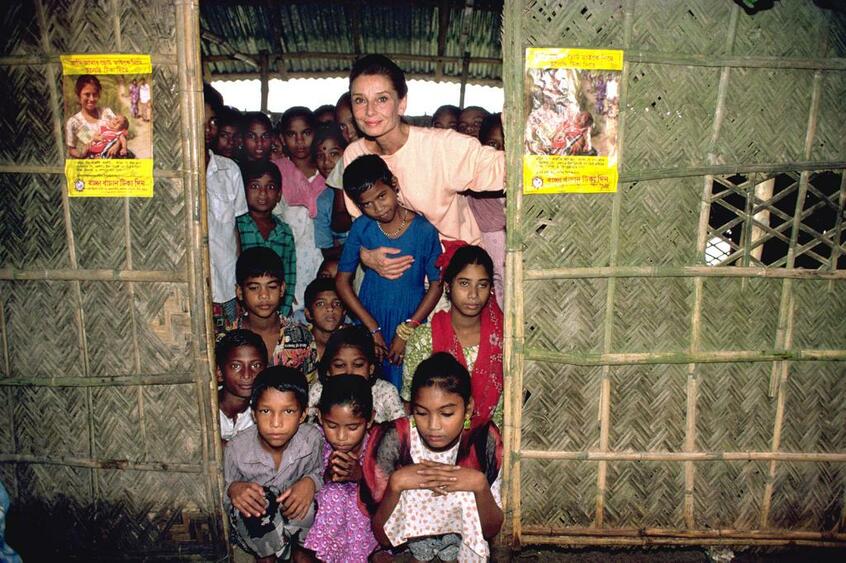

スクリーンの妖精、永遠のファッションアイコンとして輝き続けるオードリー・ヘプバーン。幼少期の戦争体験、2度の結婚と離婚、そしてユニセフ国際親善大使となるまでの素顔を映した──。新連載「シネマ×SDGs」の5回目は、オードリー・ヘプバーンのドキュメンタリー『オードリー・ヘプバーン』に全面協力した息子ショーン・ヘプバーン・ファーラーを直撃した。

【ドキュメンタリー『オードリー・ヘプバーン』の写真はこちら】

* * *

私にとってオードリー・ヘプバーンはまず母親だ。母は私と弟のために俳優業をいったん離れ、スイスの田舎の家で暮らしてくれた。一緒に宿題をして学校の送り迎えをしてくれたことは、私たち兄弟にとって最大の贈り物だ。

そのうちに彼女が俳優だと気づいた。屋根裏部屋にシーツを張って、16ミリフィルムの母の作品をそこに映して見たのが最初だよ。母のダンサーになる夢が叶(かな)った「パリの恋人」が特に好きかな。

彼女がどれだけすごい人だったかを実感したのは亡くなってから。外面や内面の美しさだけでなく、晩年の人道的な活動が人々の心に強く残ったからだと思う。

子どものころ夕食を残すと「世界中にこれだけ食べ物のない子どもたちがいるのに」と言われた。「私も戦争中にチューリップの球根や豆でできたパンを食べたし、飢餓を経験したのよ」と。戦争体験は母に身体的にも精神的にも大きな影響を与えた。両親の離婚で父に捨てられた喪失感も強くあった。そうした経験があったからこそ、母はユニセフで子どもや女性のために活動をしたのだろう。

母は仕事と家庭を持ちながら、自分の力で成功を切り開いた女性の先駆者でもある。「ティファニーで朝食を」で演じたホリー・ゴライトリーのように。それまでの豊満で金髪というハリウッドのセックスシンボルではなく、自らの個性を生かして、女性にも男性にも好かれる「新しいタイプの女性像」を築いたんだ。

母は神殿に暮らすスターではなく、アパートの同じ階に暮らしているような女性だ。黒いドレスのシンプルな装いで外の世界に出かけていく。私たちと同じ「普通の人」だからこそ、ここまで多くの人に愛されてきた。彼女の哲学を映画から感じてもらえればと思う。

(取材/文・中村千晶)

※AERA 2022年5月23日号