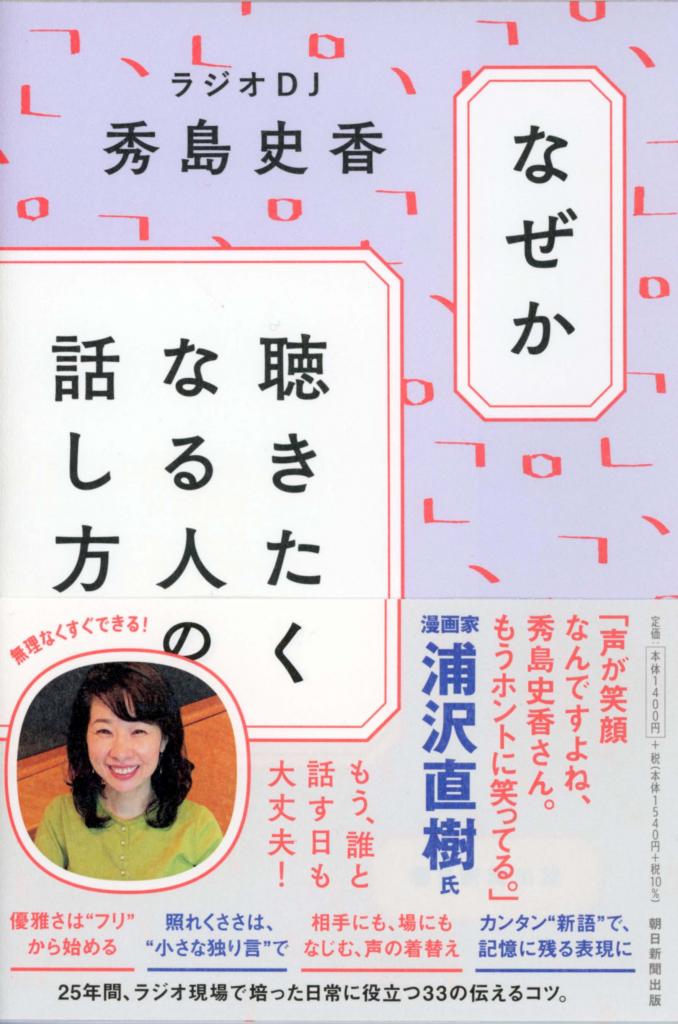

※Amazonで本の詳細を見る

このようにもともとある言葉をスライド活用すれば、簡単に「新語」が作れます。

例えば、大谷翔平さんの「リアル二刀流」をもとにひとつ。やってみたけれどどちらも中途半端な結果になってしまったとき「ごめんなさい……フェイク二刀流になっちゃいました」と自虐的につぶやいてみたり。

韓国の大人気ドラマのタイトル『愛の不時着』と、話の「オチ」を掛け合わせて、いまいちウケなかった話のあとに「オチの不時着」なんていうのも。ドラマを見たことのない人でも、オチが上手に落ちなかった、不時着の感じを一緒に笑ってもらえます。

馴染みのある言葉を組み合わせて新語を作れば、新しい響きでありながら、意味は理解してもらいやすいし、おもしろがってもらえます。

この他、新語を作る手法として今すぐできるのが「動詞化」です。

名詞を動詞に変換する方法で、「Googleで検索する→ググる」「ディスリスペクト→ディスる」といった言葉がこれにあたります。

つい先日、ラジオのスタジオでも、感染症対策で必需品となったアクリル板の設置のことを、ふと「アクリる」と言ってみたところ、ややウケて、番組スタッフみんなの共通語になりました。

普段の会話の中に使うと、それがちょっとしたスパイスになって、話が盛り上がることもしばしば。頭の柔軟体操と思って、楽しんでみてください。

■TPOを選んでこそ大人

とはいえ、使いすぎには要注意です。

連発すると、新語ばかりが目立ってしまい、肝心の話の内容がかすんでしまいます。慣れない言葉を無理して使って喜ぶのに似たイタイ人になってしまうのは本末転倒。相手に気を遣わせることにもなりかねません。

判断基準としては自分で口にして、しっくりくる新語ができたときだけ。

それを「今、あなたといるこの場を楽しく穏やかな空気にしたいんです」という気持ちが大切。「ここらで自分がドッカンと笑わしたろうか!」と狙えば狙うほど失敗しますので、用法用量を守ってほどよくお使いくださいね。

【ここまで聴いてくれたあなたへ】

「これはうまいな!」とセンサーに引っかかった言葉から

どんな新語を作りましょうか?

(構成/小川由希子)