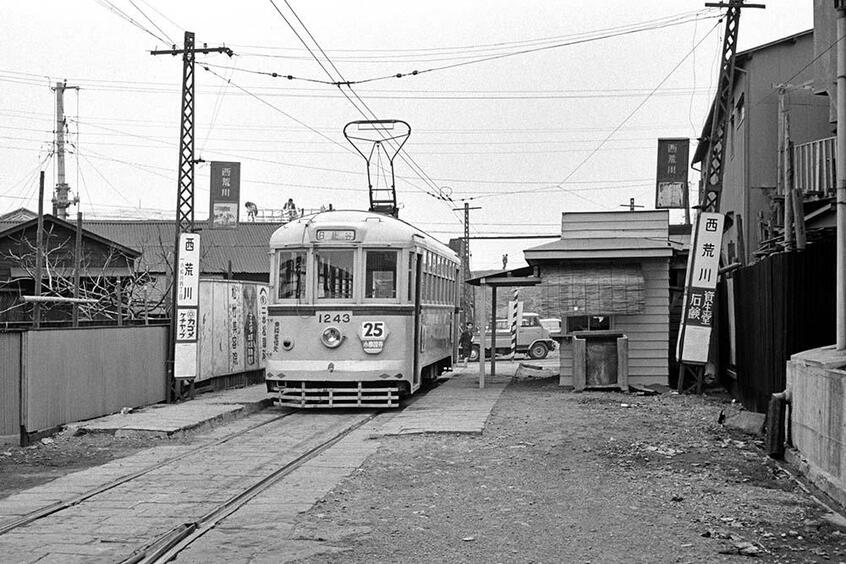

西荒川のカットは、中学を卒業して高校に進学が決まった春休み、中学時代の愛機だった「フジカ35SE」を携えて西荒川終点にやってきたときの一コマだ。このカメラに装填されたフジノン45mmF1.9レンズは、やや広角の写角で、このような終点風景のスナップにはうってつけだった。フィルムは35mm判ネオパンSS(ISO100)を使用している。

西荒川に着いた都電は画面の左側で乗客を降ろし、方向幕を「日比谷」(日比谷公園)に巻き替えると右側の扉を開いて乗車させていた。簾(すだれ)のかかった木造の詰所には裸電球が灯り、交通協力会の職員が定期券や回数券を発売していた。都電の左側に見える美容院、和洋裁学校。眼科医院の看板が昭和の時代を感じさせてくれる。

遠景で見にくいが、都電と詰所の間に見える荒川の土手には、お孫さんを背負うお年寄りの姿も写っていた。戦前はこの西荒川から対岸の東荒川まで、小松川橋を渡る連絡バスが出ていたという。

現状写真を撮りにいく段になり、「Googleマップ」で旧終点付近と思われるストリートビューを閲覧すると、そこには想像もつかない風景が展望していた。撮影の参考となるランドマークは、首都高速7号線の高架橋と荒川の護岸壁だけだった。

1983年1月に拙著『都電の消えた街』(大正出版刊)の取材で西荒川終点跡に赴いた。この時のカットを見ると、旧景にある詰所の直上あたりに首都高7号線の高架橋が覆いかぶさるように写っていた。

この写真を携えて、旧西荒川終点の撮影定点を探したが、すぐには判別できなかった。旧西荒川終点に隣接していた民家群はすべて消え去り、周辺は高層住宅地になっていた。終点まで辿っていたと推測される軌道跡の道路も、途中からかさ上げされた上り坂になっていた。右にカーブを描く首都高速7号線の高架橋のみが「終点はこのあたりだった」ことを推察させてくれたが、あまりの違和感に「この定点と思しき場所は選定違いである」ことを願ってシャッターを切った。通行人に昔話を尋ねようとするが、往時を知る人に会うことは叶わなかった。

撮影から56年。記憶だけがはかなく残る。

■撮影(中目黒):1965年3月30日

◯諸河 久(もろかわ・ひさし)

1947年生まれ。東京都出身。写真家。日本大学経済学部、東京写真専門学院(現・東京ビジュアルアーツ)卒業。鉄道雑誌のスタッフを経て「フリーカメラマンに。著書に「都電の消えた街」(大正出版)、「モノクロームの私鉄原風景」(交通新聞社)など。10月8日から14日まで、東ドイツ時代の現役蒸気機関車作品展「ハッセルブラド紀行/東ドイツの蒸気機関車」を「KAF GALLERY」(埼玉県川口市)にて開催予定。