聖心女子大学でゼミを受け持つことになった。

3年生のゼミで、みな20歳をすぎたばかり。何をやろうかと考えて、一年間をかけて、一本の短編のノンフィクションを書くというたてつけにした。

が、ノンフィクションと言っても、今の若い子たちは、そういうジャンルがあることすら知らないだろう。そう思って前期の間は、ある作家が、20代のときに書いた短編のノンフィクション集をテキストにした。

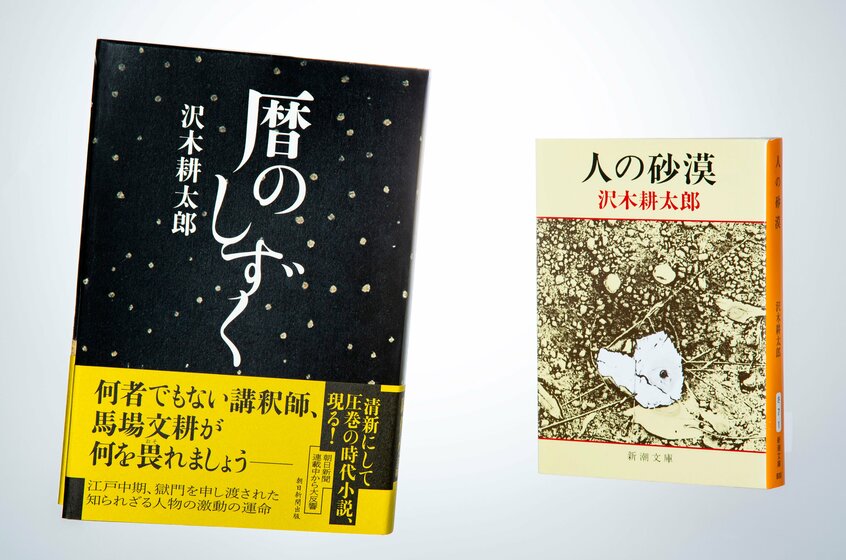

沢木耕太郎の『人の砂漠』(新潮文庫)である。

自分も20代のころ、この短編集をむさぼるように読んだからだが、しかし、今の子たちが面白がってくれるだろうか。

なにしろ、今から50年前に書かれた短編集なのだ。

1975年の沢木耕太郎をどう読んだか?

ところが、それはまったくの杞憂で、2025年に20歳、21歳の若者たちは、やはり夢中になってこの短編集を読んでくれた。

例えば、沢木さんが、江戸川の瑞江(みずえ)という街で、暮れから正月にかけて「仕切場」で働いたときのことを書いた「屑の世界」という短編がある。

「仕切場」とは、曳子(ひきこ)と呼ばれる個人の廃品回収業者が、ダンボールや鉄線などをひろってもちこみ、それを測って買い取る店のことだ。

ゼミ生は、最初のシーンから、引き込まれたと言う。

それは「緑のおじさん」と呼ばれる曳子が、沢木青年に激高する場面だ。「緑のおじさん」は、沢木青年が日当をきめずに働こうとしていたことを知り、やるせない思いからこう詰め寄るのだ。

「ふ、ふざけるな、馬鹿野郎! ただ働きたくて働くキ、キンタマ野郎がどこの世界にいるんだよ!」

そう激する「緑のおじさん」の顔をみて、沢木青年は、はっとする。

〈ビクッとした。恐ろしかったからではない。瘡(かさ)がこびりついた目尻に薄(う)っすらと涙を浮かべていたからだ。胸を衝(つ)かれた〉

彼我(ひが)を隔てる壁をこれほどうまく見せることに、ゼミ生たちは、まず感嘆する。

ゼミでは、この作品を読んだあとに、自分のアルバイト体験を短いノンフィクションにまとめてという課題をだしたが、一人の学生はスーパーのレジうちについて書いてきた。