このレアな「皇后旗」。紅色の生地に十六葉八重表菊というデザインは「天皇旗」と同じだが、すこしだけ違うところがあると話すのは、宮内庁や国立公文書館などの資料を丹念に調査してきた西浦さんだ。

「ひと目でわかる違いは、皇后旗の形が燕の尾のように三角型に切れ目が入った『燕尾旗』であることです。令和に入って新しく設けられた『上皇后旗』や『皇嗣妃旗』も同じように燕尾形で、女性皇族特有の形状です」(西浦さん)

皇室の身位を示すものとして用いられている皇室の旗章の歴史は、明治期にさかのぼる。

帝国憲法発布の1889(明治22)年に「天皇旗」をはじめ、「皇后旗」「皇太子旗」「親王旗」も定められ、いまある紅地や白地に菊花紋章のデザインとなった。

そして、元号が平成から令和へと移った2019年、「旗」研究者の間では、皇室の旗章がちょっとした話題になったという。

「というのも、大正15(1926)年に摂政旗が新設されて以来、およそ100年ぶりに皇室の旗章が増えました。このとき新しく定められたのが、『上皇旗』と『上皇后旗』、そして『皇嗣旗』と『皇嗣妃旗』でした」(西浦さん)

上皇さまや上皇后さまは、基本的には公的な行事などへのお出ましが想定されていないため、旗章を用いる機会はさらに限られる。

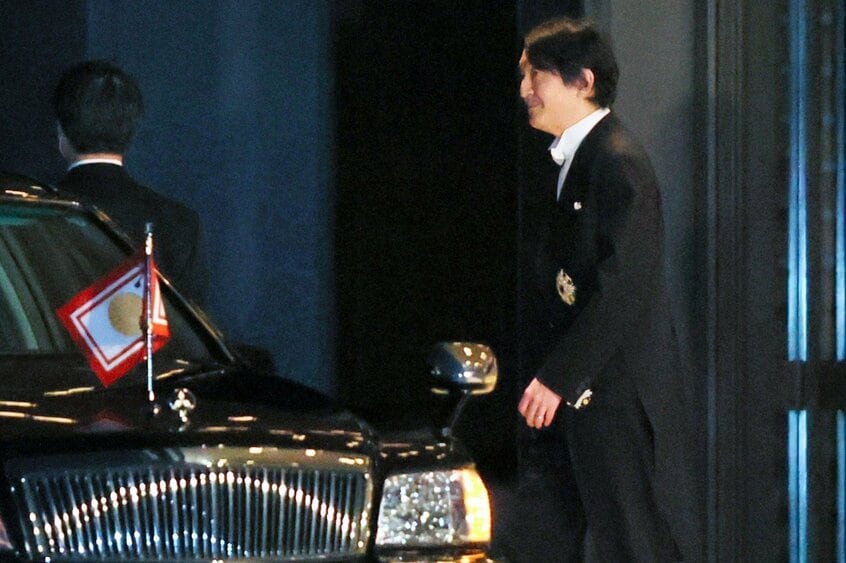

初めて「上皇旗」が公の場で用いられたのは、退位した2019年。

上皇ご夫妻は、退位を報告する「親謁の儀」に臨むために、東京・八王子市にある武蔵陵墓地や京都の孝明、明治両天皇陵へ参拝した際、車のフロントに「上皇旗」が掲げられた。

「上皇旗」と「天皇旗」は、どちらも金糸で十六葉八重表菊が織り込まれた旗。違いは、紅色の「天皇旗」に対して、「上皇旗」の生地は深紅であることだ。

「宮内庁によれば、天皇の色である黄櫨染に対して、上皇が濃い色を用いたという歴史に基づき、紅色の『天皇旗』より濃い深紅の色に決まったということでした」(西浦さん)