まだ運用型広告は発明されておらず(というよりグーグル自体も存在していない)、インターネットの広告は新聞・テレビと同様にバナーという面をとって売る広告だった。

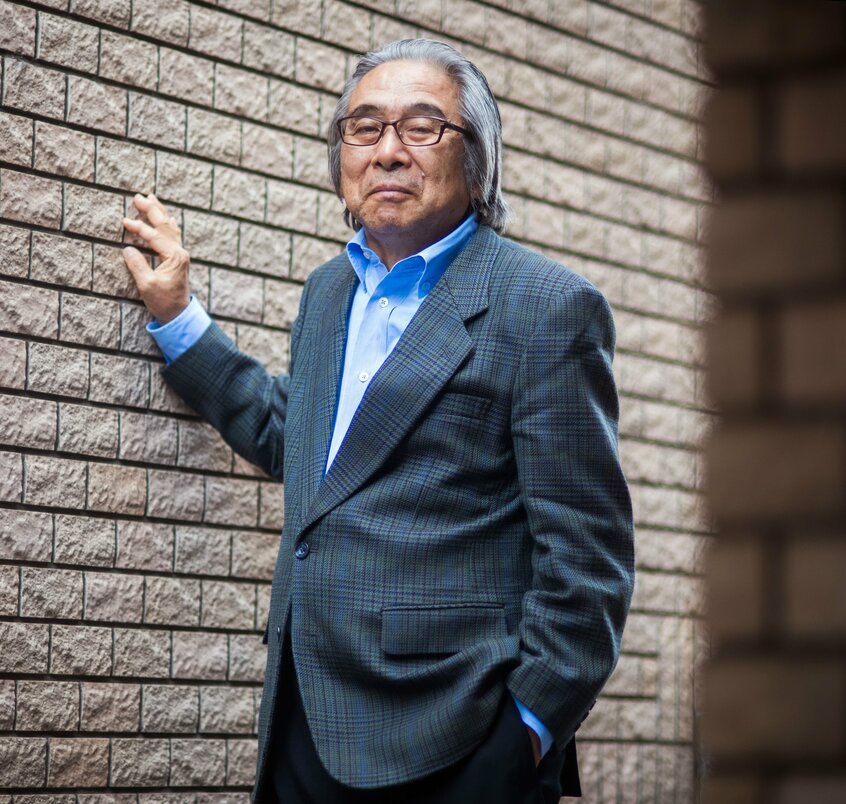

長澤は、新聞局にできたデジタル企画部長をへて、2004年にはインターネット広告をとりあつかうために新設されたインタラクティブ・コミュニケーション局長になる。

「最初のうちは、ヤフーの広告を合弁会社で電通の私たちが集めていたのですが、やがてそれの必要がなくなるくらいヤフーの力が強くなりました。そして運用型広告の時代がきたのです」

これは冒頭に書いたように、広告の効果測定がはっきりと目に見える形になったものだった。それまでの新聞・テレビの広告の効果測定は、いわば推測でしかなかった。接待で広告をとってくる時代から、はっきりとした数値による効果測定で広告をとる時代になったのだ。

2008年1月に始まった「あらたにす」はヤフーにかわるサイトを新聞社の側がつくるという試みであった。

電通も、新聞局出身の社長高嶋達佳は、副社長だった森隆一に、読売、朝日、日経が連合でつくったこの「あらたにす」を全面的に支援するように、指示したという。

高嶋は、新聞局長も務め、渡邉恒雄や日本テレビの氏家齊一郎とも親しい実力派の社長だったが、その電通の支援をもってしても、「あらたにす」はろくなPVが稼げず、2012年3月にはその短い歴史を終えることになる。

電通は、ヤフーが立ち上がったときに、「新しいメディア」という認識だったが、実はヤフーは「メディア」ではなかった。インターネットという新しい技術革新によって生まれ全く新しい機能をもっていた。そこではショッピングや旅行予約、交通案内等あらゆるサービスを受けられる。

人はそれを「プラットフォーム」と呼ぶようになる。

電通も、2000年代に地方紙と連携をし、各地の名産品をECで売るサイト「47CLUB」という「プラットフォーム」を立ち上げたりしたが、うまくいかなかった。

長澤は、この事業にもっと注力していれば、電通が「今のようなグローバルプラットフォームの下僕になっていなかったと思う」と言う。

「これは自分も含めたリーダー達の古い広告屋業態を脱せなかった痛恨の判断ミス。広告事業で孫さんのマネーメーク装置にされるより新しいプラットフォーム業態を構築できたかもしれない」