祖父の診療所には、水頭症の胎児や何かの障害で流産した胎児がホルマリン漬けになったガラス瓶がいくつか並んでいた。怖いという意識はなかった気がするが、いまだに記憶にあるということは、幼心にも何かを感じたのだろう。

死ぬとはどういうことなのだろうか。生きていることと死んでいることの違いはどこにあるのだろうか。私はなぜ、何のために生まれてきたのだろうか。

中学生や高校生の頃によくそんなことを考えたのも、幼少期の体験が少なからず影響していたと思う。

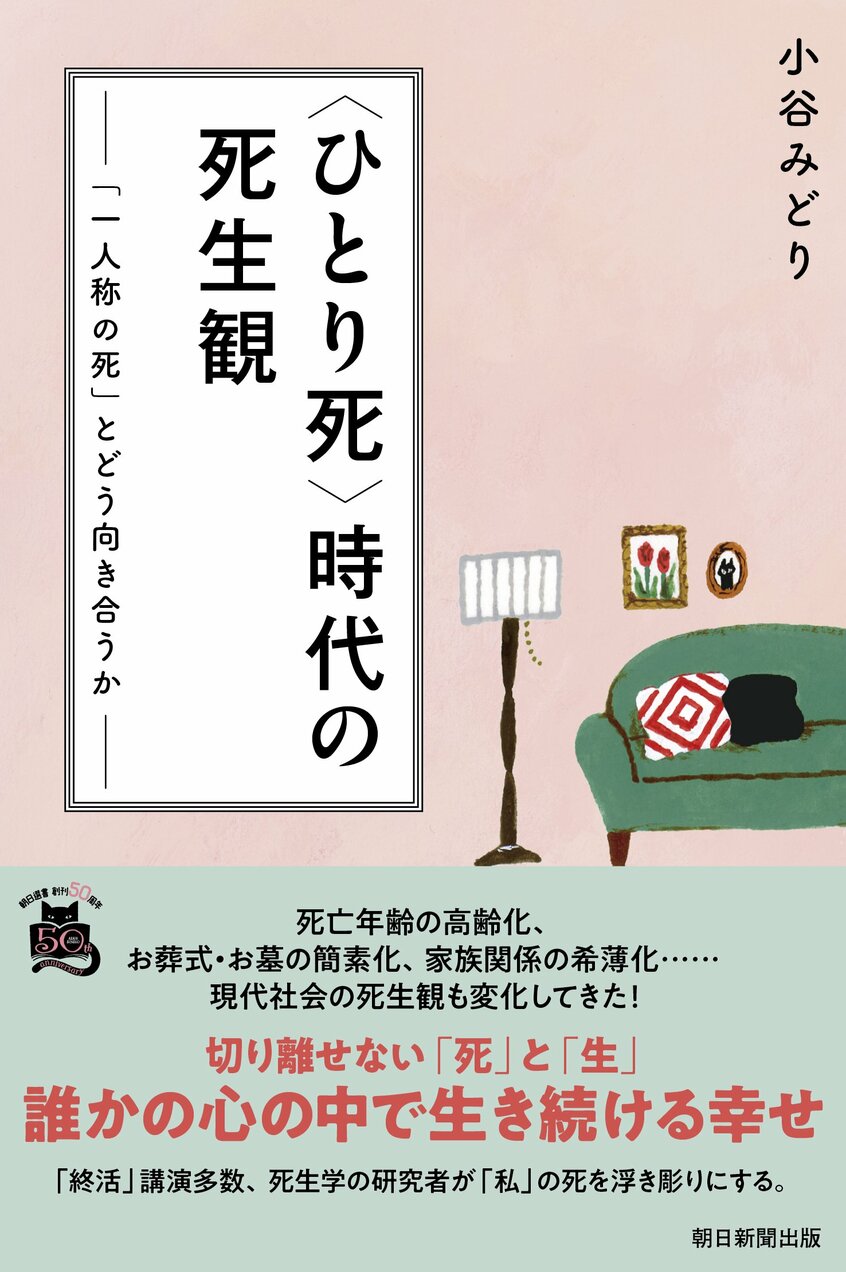

この30年間、死生学の研究をしてきた経験や知見をもとに、本書では、こうした問いの答えを改めて考えてみようと思う。

※朝日選書『〈ひとり死〉時代の死生観 「一人称の死」とどう向き合うか』(朝日新聞出版)から一部抜粋

こちらの記事もおすすめ 漢方診療30年超の医師「メンタル不調の患者を診る機会が増えてきた」 心と体は一つという考え方