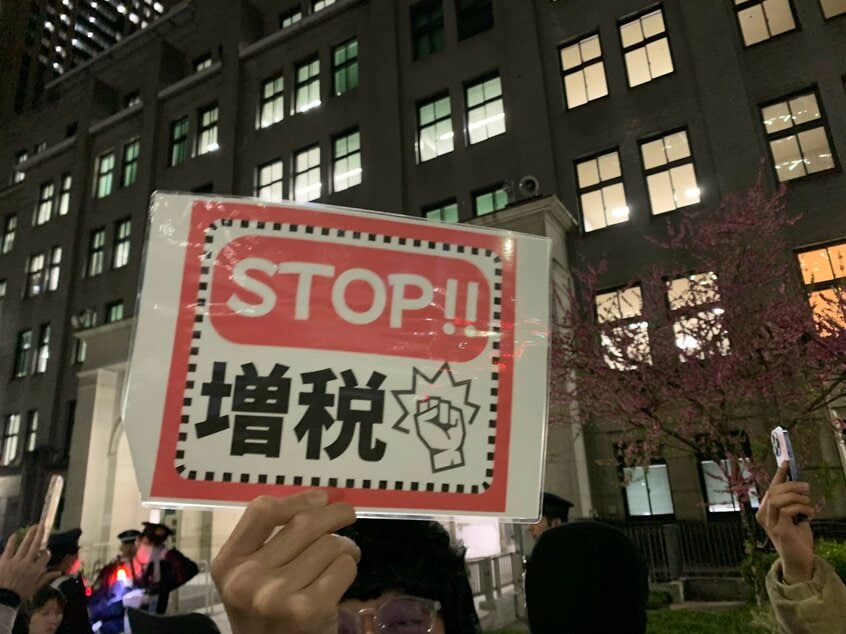

財務省の庁舎に向かい抗議の声を上げる「財務省解体デモ」が広がっている。専門家は、デモの構造は「江戸時代の百姓一揆と同様」と指摘する。AERA 2025年4月14日号より。

【図を見る】ただならぬ勢いで上がり続けている!税金・社会保障の国民負担率はこちら

* * *

財務省に対する批判的なデモは急拡大しているが、デモへの批判的な意見もある。「デモは全く意味がない」「お前が貧乏なのは財務省のせいじゃない」などと、デモを皮肉る声もある。

だが、元内閣官房参与で京都大学大学院の藤井聡教授は、「財務省に対するデモは起こるべくして起きた」と言う。

日本の経済は戦後、成長を続けていたが1997年に消費税が増税されて以降、内需が縮小し経済が低迷するようになった。そして、2020年からのコロナ禍、22年に始まったウクライナ戦争以降の賃上げを伴わないインフレによって、日本国民の貧困化が激しく進行している。

「そうした経済状況にあるにもかかわらず、政府は増税を続け、減税などの対策を打ちませんでした。暮らしが困窮する中、国民が抗議の声を上げたのは、当然です」

藤井教授は、財務省に対するデモは江戸時代の「百姓一揆と同様の構図だ」と言う。

江戸時代、飢饉などで幕府の収入が少なくなると、幕府はそれまでの収穫の6割を農民が受け取り4割を領主に年貢として納める「四公六民」から、「五公五民」、さらには「六公四民」へと農民の負担率を上げていった。ただでさえ飢饉で生活が苦しかった農民は、収穫の半分以上持っていかれると生きていけなくなり、そこで起こした抗議行動が百姓一揆だった。

「財務省に対するデモは、百姓一揆のような暴力的な行為ではありませんが、それと全く同じ構造です」(藤井教授)

実際、日本の税や社会保障の国民負担率は、1975年度は25.7%だったのが、2025年度は46.2%(見通し)と5割に近づき、半世紀前の約2倍と、ただならぬ勢いで上がっている。