ただ、本来、こうした怒りの矛先は行政機関である内閣に向かう。それがいま、財務省に向かっているのはなぜか。

「政治不信の拡大がある」と藤井教授は見る。「増税メガネ」と呼ばれた岸田政権やその政策を引き継いだ現石破政権の経済政策の背後には財務省がいるのではと多くの国民が疑っているのだ、という。

「財務省は、税金を取る『歳入』と予算を振り分ける『歳出』という巨大な権限を持っています。増減税で歳入の増減もできれば、特定予算を調整して歳出の増減もできる。いわば財務省はそんなアメとムチを駆使して、政治家や財界、マスメディアまでも支配しています」

経済成長させる義務を

こうした状況の中で、財務省への批判は高まり続けている。

藤井教授は、「財務省がこのまま態度を改めなければ、『財務省解体』の声はますます拡大していくことになる」と指摘する。

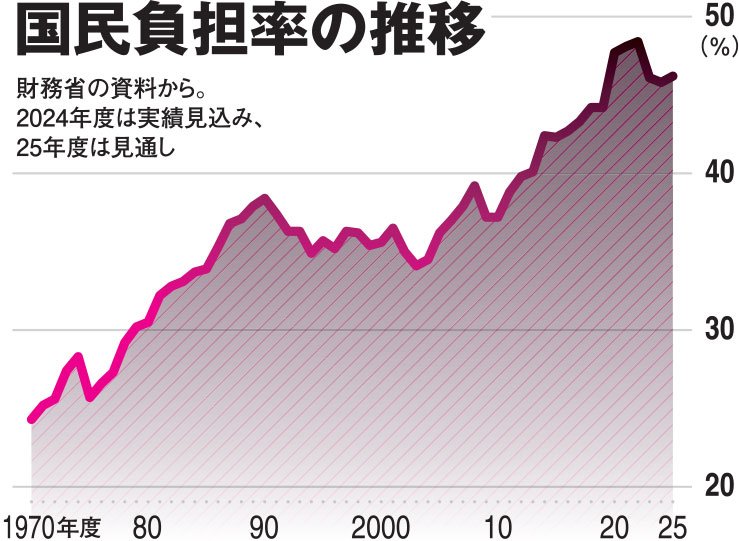

「問題なのは、財務省は経済成長の義務を負わされていない点です。財務省が負う事実上の責務は、財政を健全化するだけ。そのため、財政均衡を大義名分に増税と予算カットを進めてきました」

海外では、米国や英国は徴税権と予算編成権を持つ組織を分けている。一方、イタリアやフランスは日本のように一つの官庁が担当しているが、「経済成長させる」という義務を負わせている。同じように、日本の財務省にも経済成長の責任を負わせるのが、コストもかからず簡単だという。

「しかし、財務省の前身の大蔵省ができた明治維新から変わらずこの体制が続いているので、今からマインドを変えるのは難しいでしょう。そうであるなら、財務省から税制の企画立案を担当する主税局と、財務省の外局としてある国税庁を完全に分離して、財務省を弱体化するしかありません」

急拡大する財務省への批判は、将来の見通しがつかないまま「置いていかれている人たち」の切実な声だ。この声を無視したまま、政治は前に進めるのか。

(編集部・野村昌二)

※AERA 2025年4月14日号より抜粋